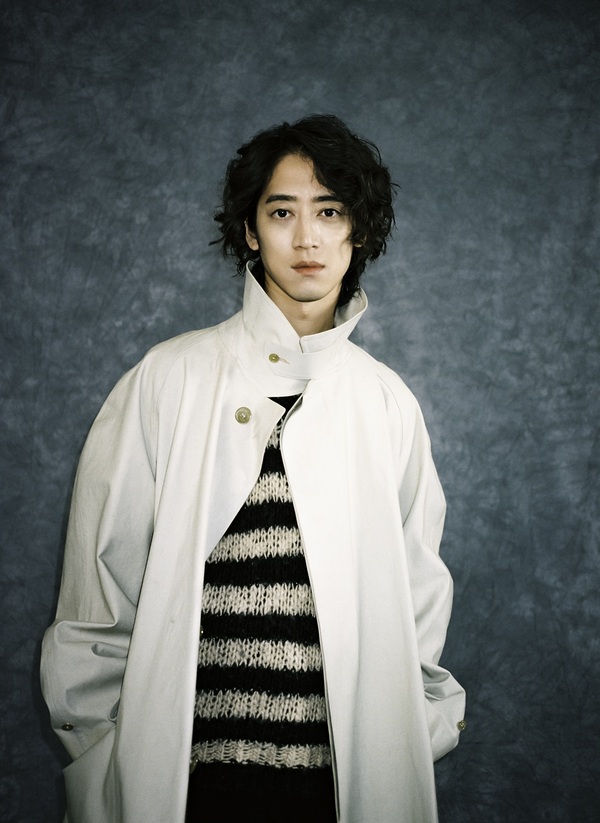

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドへの思い入れの強さ

――そのヴェルヴェット・アンダーグラウンドで小山田さんが選ばれた曲が“Pale Blue Eyes”です。

「この曲はスタンダード的な感じがするけど、一番チルな感じがするサード(1969年作『The Velvet Underground』)から選びました。

ムズいですよ、ヴェルヴェッツとか、ほんと(笑)。もうなんでもいいとなっちゃいますからね。ヴェルヴェッツこそ嫌いな曲もアルバムもないですから。わりと短期間で解散しているし、作品の数が少なくてムラがないうえに一枚ごとにちがう。全部(のアルバム)が好きなアーティストってあまりいないんですよ。ストーンズになると、1980年代以降はあまり聴いていないわけで、それにたいしてヴェルヴェッツはアルバムも4枚だから完璧なディスコグラフィです。なので、どの曲でもいい――というぐらいだけど、やっぱ“Pale Blue Eyes”はいい曲だなということですよね」

――一方で、ヴェルヴェッツからはジョン・ケイルとルー・リードを選ばれているということは、小山田さんにとっては重要なバンドということですね。

「ストーンズよりは思い入れが強いですね」

――ケイルは“Child’s Christmas In Wales”、ルー・リードは“ワイルド・サイドを歩け(Walk On The Wild Side)”、どちらも名曲ですね。

「あのアルバム(1973年作『Paris 1919』)は最高ですね。ジョン・ケイルは去年出したアルバム(『MERCY』)も最高でした。新作(『POPtical Illusion』)も、めちゃくちゃノイジーですごかったですよ」

――あの老いていく感じはスコット・ウォーカーを思わせるものはないですか。

「たしかにダンディズム的なところになっていますよね。年をとって衰えないどころか先鋭化しているし、攻めの姿勢を止めないし説得力がどんどん深くなっていますよね」

小山田圭吾のハードロック魂

――ランキングでもジャンル別でも年代順でもないリストだとどうしてもアルファベチカルにならざるをえず、となると、どうしてもAC/DCの“Let There Be Rock”が目につきます(笑)。

「オープニングにぴったりじゃないですか(笑)」

――リストを眺めると、全体的に80年代の英国産の作品が目につきますが、ハードロック関係もちらほらみあたりますね。

「そこはしょうがないというか、中学生のころ、ギターをはじめたときにけっこう聴いていたのの刷り込みがでかいんですよ。このへんの曲を練習したりしたから弾けちゃうというのも大きいです」

――ギタリストとしての小山田さんを裏書きしていると。

「そういうのはありますよ」

――なるほどと思ったのはスティーヴ・ヴァイでした。

「ああ、はいはい」

――彼のファースト『Flex-Able』(1984年)収録の“Little Green Men”を選ばれていたのがさすがだと思いました。

「ありがとうございます(笑)。『Flex-Able』最高ですよね。ヴァイはあのアルバムだけぜんぜんちがいますよね。あれは宅録なんだよね」

――そうですね。1990年代、学生だったころ、友人にCorneliusに通じるものがあると主張して受け入れられなかった憶えがあります。

「鋭いですね。かなり影響を受けていますよ」

――溜飲をさげさせていただきました(笑)。あのアルバムはザッパの影響下にありますものね。

「ザッパにいわれて、人の会話をギターでコピーしろといわれて、やっている曲(『Flex-Able Leftovers』収録の“So Happy”)がありましたよね」

――そのトリッキーな部分が小山田さんに通じると当時感じたのだと思います。

「あの人はテクニックも超絶だし、特殊な技もたくさんあるし、機材の研究もすごいですからね。ザッパのエッセンスも入っているから、普通のハードロックギタリストよりもだいぶ特殊な感じですよね。

そういえばヴァイはパブリック・イメージ・リミテッドの『Album』(1985年)でもギターを弾いていますよね。ビル・ラズウェルと教授(坂本龍一)が参加している、そういう文脈もありましたよね」

――PiLは『Album』から“Rise”を選ばれていますね。ビル・ラズウェルはバケットヘッドとも共作していますからさもありなんですね。