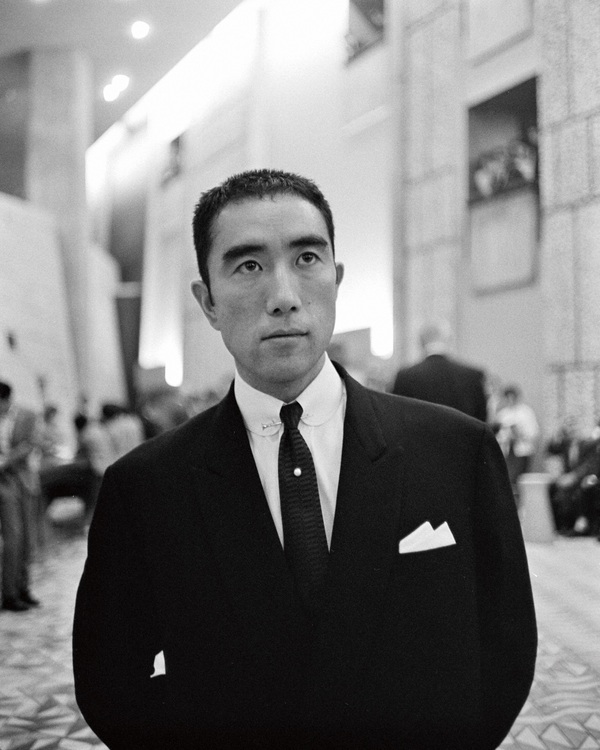

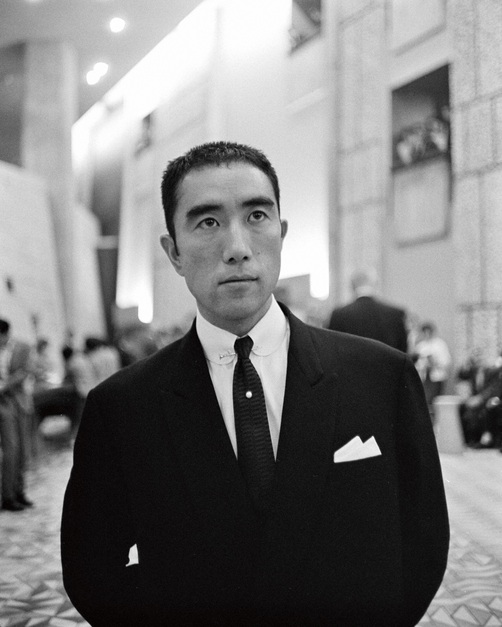

©Shinchosha / 毎日フォトバンク

生誕100年記念に、フィリップ・グラス「MISHIMA」のあのインパクトを再び

想像していただきたい。30センチLPジャケットだ。

檄をとばす表情の男性がいっぱいに映っている。白いはちまきには中央に赤い円と漢字が黒く描かれ、はしはあたまのうしろをまわり片方の肩にかかっている。加えるに、下のほうにはローマ字が、赤くmishima、とある。

ポール・シュレーダー監督による映画「Mishima: A Life In Four Chapters」、フィリップ・グラスによるサウンドトラック盤のジャケットは、こんなふうだった。いまもCDジャケットはおなじまま。大写しの男性はといえば、映画でミシマを演じる緒形拳。とてもつよいインパクトがあった。これは……と、尻ごみしたいのと、気になる、のアンビヴァレンスがあったのをおぼえている。

ことし2025年は三島由紀夫生誕100年。1970年に45歳で自決している。すでに55年。半世紀以上経過しているから、ずいぶん前のことに感じるが、生きていたら100歳。いまはその年齢に達しているひともすくなくないし、身近にそういうかたもおられたりするだろうから、近いような遠いような、奇妙な気分になる。なるような気がする。それに、自決というスキャンダルはいまでも消えてしまったわけではない。

三島由紀夫生誕100年・没後55年を迎える2025年11月25日の〈憂国忌〉(三島忌)を前に、〈三島由紀夫生誕100周年記念 フィリップ・グラス『MISHIMA』オーケストラとバレエの饗宴〉が開催される。〈オーケストラ演奏〉×〈舞踊〉×〈美術(横尾忠則作品画像)〉が融合する新しい舞台芸術だという。音楽は先に引いたシュレイダーの映画「MISHIMA」をベースにするとか。

現時点の公演資料のみからわかることは多くない。そのなかからいくつか気づいたこと、想像できることを、わたしなりに、以下、記してみよう。

すこし映画について想いだしておこう。

原題にあるように、映画「MISHIMA」はタイトルのとおり、4つのパートからなる。映画の冒頭、目次のように、示される――〈1. 美(beauty)“金閣寺”〉〈2. 芸術(art)“鏡子の家”〉〈3. 行動(action)“奔馬”〉〈4. ペンと剣のハーモニー〉。最後、4つ目いがいは、カッコに括られていることからもわかるとおり、三島由紀夫の小説のタイトルだ。とはいえ、オムニバス形式ではない。3つの小説のダイジェストが、ミシマ最後の1日と生涯とオーヴァーラップする。

映画冒頭はミシマが自邸の寝室で目覚めるところから。ミシマが自邸からでて市ヶ谷の自衛隊まで行き、檄をとばし、自決する。これが大枠。そのなかに、モノクロでミシマの幼少期、青少年期、作家デビュー、劇作への進出、ボディビル、私設の民間防衛組織の設立、訓練、決起、といった伝記的エピソードが挿入される。また、小説のダイジェストといえる3つのパートは、石岡瑛子の手によるものだろう、如何にもつくりもののセットなのだが、その〈如何にも〉の造形には、ほかの部分とのコントラストもあり、みごと。印象でいうなら、その一種の〈つくりもの〉感において、小林正樹監督の「怪談」を想いおこさせられるか。

緒形拳はもちろん、坂東八十助、佐藤浩市、沢田研二、永島敏行、加藤治子、などなど、演じているひとたちの豪華さも忘れ難い。そうしたなか、ごくわずかだけれど、今回の舞台にかかわるアーティスト、横尾忠則の姿がある。横尾忠則の、1968年刊行のはじめての作品集は「横尾忠則遺作集」を持つ。こうしたタイトルとスタンス、作品そのもののが、この時代のものだったことは想いおこしておかなくてはなるまい。この作品集に三島由紀夫は序文を寄せ、ふたりは自決の数日前まで、やりとりをつづけることになる。ここでわたしが連想するのは、横尾忠則が一柳慧とつくったアルバム『オペラ 横尾忠則を歌う』。これは「遺作集」の、つまりは三島由紀夫自決の翌1969年、世界初のピクチャー・レコードで、ジャケットはといえば、刀をかかげる若い男性の絵――。