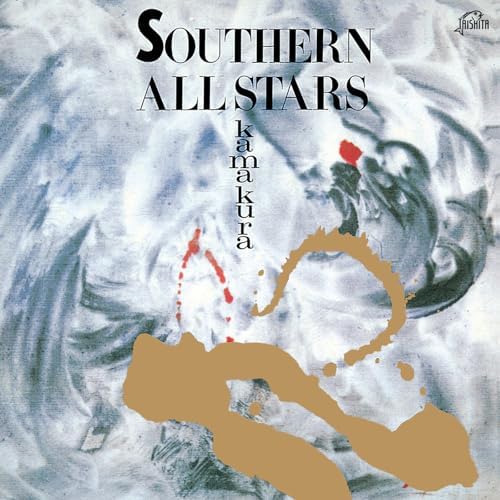

10年ぶりのニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』を発表、ツアーも開催し、サザンオールスターズイヤーとなった2025年。国民的バンドの〈現在〉にフォーカスが絞られた今年だが、ここでは40年前にリリースされた『KAMAKURA』を振り返りたい。同時代のシーンに呼応し、最新のデジタルテクノロジーを取り入れた本作がなければ、新作の多様な音楽性もありえなかったかもしれない? そんな重要作にして野心的な実験作、また彼らの最高傑作の1つに推すファンも多いアルバムについてライター岡本貴之に綴ってもらった。 *Mikiki編集部

特異なバンドが〈サザンオールスターズというジャンル〉を確立した作品

サザンオールスターズが1985年9月14日にリリースした8枚目のアルバム『KAMAKURA』が、今年で発売40周年を迎えた。その長きにわたる活動を振り返ったとき、現時点でこのアルバムを最高傑作に上げるファンは多い。かくいう筆者もそう思っている1人だ。語り尽くされている作品だが、発売当時の時代背景や音楽を取り巻く状況等、リアルタイムで感じていたことなども交えつつ、改めて『KAMAKURA』を掘り下げてみたい。

1985年当時のサザンは誰もが知っているバンドではあったが、〈国民的バンド〉ではなかったし、今よりは少しマニアックなバンドだった。ハードロック、ヘヴィメタルブーム~インディーズ経由のバンドブームへと続いていく音楽シーンの中にあって、大衆音楽寄りではあるものの歌謡曲とは一線を画し、それでいて佐野元春、RCサクションらに代表されるような、あまりメディア露出がなくカリスマティックなアーティストとも違っていて、芸能界とロック界の境界線にまたがった、ちょっとジャンルのわからない特異な存在感。それは後年、桑田佳祐がプロデュースした「メリー・クリスマス・ショー」に顕著に表れていたと思う。そんなサザンがハッキリと、唯一無二の〈サザンオールスターズという音楽ジャンル〉を確立したのが、『KAMAKURA』だ。

シーンの変革期、電子音導入を推し進めた“Computer Children”にぶっ飛ぶ

1984年に7thアルバム『人気者で行こう』をリリース後、夏に全国5ヶ所6本のツアー、10月から翌年2月にかけても40ヶ所を超える大規模な全国ツアーを行うという、精力的なライブ活動を行っていたサザンは、その後レコーディングに入った。『KAMAKURA』は、約半年間に及ぶ制作期間を費やした結果、当初のリリース予定が変更され、内容も1枚のアルバムのはずが初の2枚組となって誕生した、というのは広く知られたエピソードだ。

アルバムを初めて聴いたとき、オープニングの“Computer Children”にぶっ飛んだ。冒頭のリバーブの効いたドラムの音、続いて飛び出す野性的なボイス、スクラッチ、シンセサイザー。歌い出した桑田の声すらもコラージュの1つのようで、まるで巨大なデジタル要塞に支配されているようだ。コンピューターゲームに夢中になる子どもたちを〈外で遊べない Computer-Child〉と揶揄する曲のテーマは、現代から見るとむしろ微笑ましく思えるし、サウンドにもさすがに40年の歳月を感じるが、その時代性がまたイイ。多くの曲の編曲で共同クレジットされている藤井丈司の全面的な参加は、『綺麗』(1983年)、『人気者でいこう』と続いたシンセ・打ち込み導入路線をさらに推し進めており、今作の核を成している。

同時期には、矢沢永吉がアンドリュー・ゴールドを共同プロデュースに迎えたエポックメイキング的アルバム『E’』(1984年)を発表、海外ではエリック・クラプトンがフィル・コリンズをプロデューサーに起用したアルバム『Behind The Sun』(1985年)でポップ路線に進み、続く『August』(1986年)ではYMOの“Behind The Mask”をカバーするなど、これまでオーセンティックなロックを表現してきたアーティストたちが、シンセ・打ち込みを大胆に導入した曲づくりを打ち出した。YMOでアシスタントを務めたことで知られる藤井が『KAMAKURA』の制作に深く関わっていったのは、そんな時代背景と音楽シーン変革期の潮流に、サザンが素直に乗った結果ともいえる。