全てをのみ込んだベーシストゆえの新たなサウンド

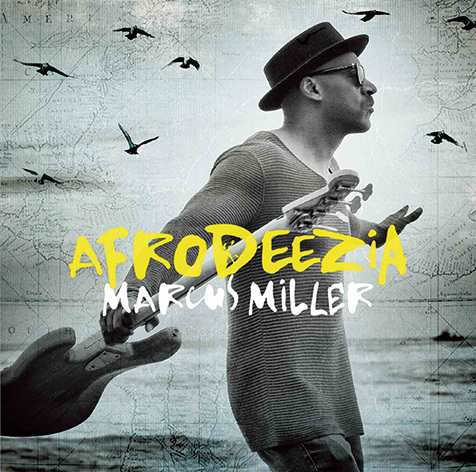

多くのファンだけでなく、ミュージシャン達からもその動向が注目されている言わずと知れたベースレジェンド、マーカス・ミラー。待望の新作が約3年ぶりにリリースとなる。

こんな楽曲をスラップでやってしまうのね、とかそのテクニックに感嘆することが多かった過去作と比べて、今回はどんな驚きを与えてくれるのだろうかと期待を胸に再生ボタンを押してみたのだが、図らずもそこにいたのは、すでにベース云々などの次元では語れないトータル・ミュージシャンとしてのマーカスだった。今現在までの音楽的知見が惜しみなく表出し、自分の軌跡を辿るような広くて深い音楽的背景を感じさせる仕上り。これはいい意味で裏切られた。もちろんベースのサウンドは素晴らしく、ソロなども存分にテクニックが堪能でき、秀逸なフレーズのオンパレードではあるが、一つの楽器に囚われることのない、何よりも音楽全体を大切にしたスケールの大きなアルバムだ。

近年、彼はユネスコの活動(奴隷制度問題)にも熱心に参画し、音楽平和大使として活躍しているらしく、ツアーの傍らでその国々の歴史的問題点を学習し、次の世代へ伝えていくという活動を行っている。きっと、その際に学んだアフリカンアメリカンの歴史や音楽史などが本作には多大な影響を与えているのではないだろうか。またその活動を通して得た知己も本アルバムに参加しており、彼らのカラーも色濃く反映している。世界中のブラック・ミュージックがマーカスという媒介を通して融和したコンテンポラリー・ジャズといってよいだろう。ミュージシャンとしての主体性を持ちつつも、どこかそのサウンドを客観視しているような冷静さ。そこが今までの作品とは大きく異なる印象を与えるのかもしれない。

バリバリに弾き倒すようなアルバムを期待した人には物足りないかもしれないが、確実に彼のターニング・ポイントなる作品だと思うし、これ以降の活躍にますます期待してしまう、そんな1枚だ。