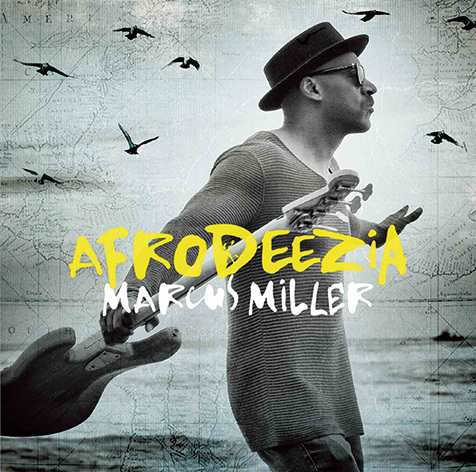

新作『アフロディジア』の米国や欧州の発売レーベルは、なんとブルーノートからである。

「欧州のディストリビューターが消滅し、それでブルーノートを勧められ、移籍した。でも、日本はこれまで通りJVC(ビクター)から。彼らとはいい関係にあって、僕にとってはもうファミリー的な存在だからね」

現ブルーノート社長のドン・ウォズがやっていたウォズ(・ノット・ウォズ)の1988年作『What Up Dog』に、ミラーはレコーディング参加したことがある。その事実を指摘すると、「なんと言っても、彼もベース奏者。だから、いい関係を持てたよね」と、ニッコリ。そして、過去の同レーベルの偉業は当然の事として、「今またエキサイティングになっているよね。デイヴィッド・ポーターとかロバート・グラスパーとか、イケてる人がいろいろいるでしょ」と続ける。『アフロディジア』には、ロバート・グラスパーが参加している曲(ジャヴァンとミラーが共作)もある。

「彼とはここ数年、一緒にやろうよという話をしていたんだ。同じレーベル・メイトだと、書類とかいろんなものを通さず楽に共演ができるからいい」

だが、そのグラスパー参加がかすんでしまうほど、様々な各国の実力者(米国南部のルイジアナ州での録音を主に、ブラジル、モロッコ、フランスでも録音)が『アフロディジア』には参加。そして、そうした新しい行動を通して、もう一つのミラー表現たる新しい大地を獲得している。今回の大きな変化を導いた最たる理由に、彼がユネスコの文化大使に任命された事が挙げられる。

「〈スレイヴ・ルーツ・プロジェクト〉の親善大使に就いて、僕のやりたいことがより明確になった。その親善大使の役割は、若い人たちに奴隷の歴史をちゃんと持つことを促す事。アメリカでも場所によっては、そういう認識を持っていなかったりする。でも、それをちゃんと知ってもらいたいという気持ちから、アフリカからの奴隷の流れを追って行こうという、今回のテーマが浮かび上がった」

ミラーは奴隷制を介する、自らのルーツにあるアフリカ文化の伝播をダイナミックに追おうとする。様々な要素が編み込まれた自作曲以外にも、ビゼーのクラシック曲(クラシックを用いるキリスト教宗派に属していたミラーの父は、教会でクラシック 曲をピアノで弾いていた)や先達ザ・テンプテーションズ曲のカヴァーもあり。そして、CDレーベルにはジャンベ、カバサなど3つのアフリカン・ パーカションをデザインしたものが載せられているが、今作ほど様々な打楽器音が入ったミラーのアルバムもないだろう。また、当人はベースを弾き倒すだけでなく、北アフリカの民族楽器であるゲンブリも演奏している。

「パリで呼んだアフリカのミュージシャンたちと僕たちアメリカ人が音楽的にちゃんと重なりあえるのかと危惧したけど、それは杞憂だった。僕自身、フランス語を喋る(6年前に、学んだそう)ので、コミュニケーションは楽に出来たしね。ゲンブリはモロッコのグナワのフェスティヴァルに出た時に、プレゼントしてもらった。だったら、練習しなきゃねえ(笑)」

『アフロディジア』が浮き彫りにするのは、アフリカの文化や感性が最終的にはアメリカにたどり着き、それが現代環境ともに魅力的なアーバン・ミュージックとして花開いている事実だ。

「迫害された状況のなかでも、人間の能力は素晴らしい。奴隷であっても、すごいものを生み出す力を持っているという事を、僕はこれで出したかった。いわば、人間讃歌のアルバムだ」と、ミラーは新作を説明もする。

ところで、『アフロディジア』と同様のテーマを持つ、ラルフ・マクドナルドの1978年作『The Path』を思い出す人もいるに違いない。

「ラルフの、あの名作を思い出してもらえるとは光栄だ。スタジオ・ミュージシャンとして、最初に僕をいろいろ紹介してくれたのはラルフだった。彼のお父さんはトリニダード出身で、僕の祖父もそうなんだ」