秩父を拠点に活動するギタリスト、笹久保伸を中心とする同地のアート運動〈秩父前衛派〉にフォーカスしてきた本連載〈秩父は燃えているか〉は、このたび記念すべき10回目を迎えた。今回はそんな節目の回に相応しく、笹久保との共演ライヴのために遠路はるばる和歌山・那智勝浦から秩父までやって来たギタリスト、濱口祐自をフィーチャー。2人が過ごした貴重な時間のドキュメントを中心に据えつつ、筆者が体験した〈秩父での1日〉も交えてたっぷりとレポートしていきたい。

★同日の模様を濱口祐自の目線で辿る連載〈その男、濱口祐自〉第13回はこちら

フォルクローレとブルース。〈盆地〉にある秩父と、〈港〉を持つ那智勝浦。30代と60代――〈すこぶる個性的なギタリスト〉という点を除けば、彼らの共通項は意外と少なく、むしろ対照的なイメージばかりが浮かぶ。今回のコンサートは秩父・皆野町の老舗ライヴハウス=ホンキートンクが企画したものだが、実はこの2人の顔合わせは2014年に一度実現している。プロデューサー/音響エンジニアという立場で両者を結ぶ久保田麻琴(笹久保作品は2013年の『翼の種子』のエンジニアのみ担当)の名前を冠したイヴェントがサラヴァ東京で行われていた。笹久保は、その日の印象について「とはいえ、2人で一緒にステージに上がったわけではないし、終演後もそこまで深く話し込まなかったと思う」と話す。つまり、両者にとって初の本格的なコミュニケーションの場が、どんな運命のいたずらかこの秩父となったのだ。

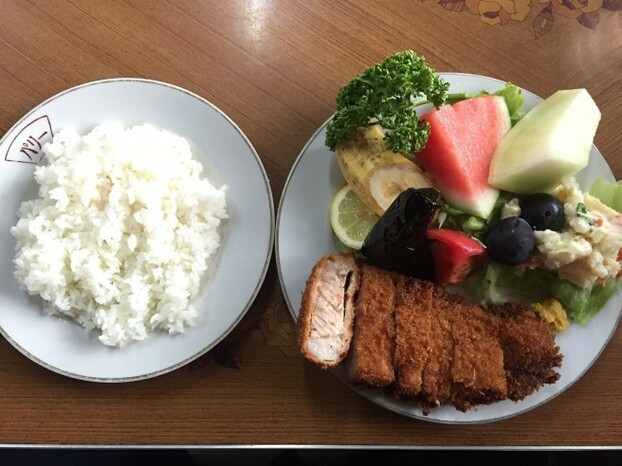

紅葉にはまだ早い10月上旬、快晴の秩父に約束の時間よりも早く着いた。というのは、当連載で何度か同地の特異な食文化(ソウルフードのホルモン、ゴマ油香るネギらーめん=珍達そば)に触れているが、今回どうしても行きたい店があったから。それは、秩父出身の批評家で、演劇「グランギニョル未来」で秩父前衛派と繋がりのある椹木野衣も通ったというトンカツ屋、エデン。ここのヒレカツの分厚さとジューシーさが尋常じゃなく、プライヴェートで初めて秩父を訪れた際に衝撃を受け、ぜひ再訪しようと決めていた。けれど店の前には〈木曜定休〉の札が……。気を取り直して、いつも秩父市内を散策する際に、映画セットのような佇まいが気になっていた定食屋、パリー食堂へ突入。文化庁の〈重要有形文化財〉に指定されているレトロな建物の中に入ると、誰もいない店内は昭和で時間が止まってしまったような雰囲気。エデンへのリヴェンジとばかりに頼んだカツライスにまた驚いた。ゴロッと肉厚なサクサクのカツの隣には、バナナ、メロン、ブドウ、スイカというフルーツの盛り合わせが! プレートから溢れんばかりのポテトサラダも付いて850円。秩父の食文化、やっぱり深い。

腹ごしらえが済んで西武秩父駅へ向かい、笹久保と再会。「実は濱口さんと前日の夜にご飯を食べたんです。タクシー・サウダージも一緒でしたよ」との話を聞く。なんと濃い会食だ。いったいどんな会話が繰り広げられていたのだろうと想像していた矢先、まるで風来坊のような濱口が颯爽と駅までやって来た。昨晩の宴の影響か、年代も風貌も違う2人だが会話はすこぶるスムーズで楽しそう。芝桜で有名な羊山公園に向かう車内も、共通のミュージシャンの噂話などで盛り上がる。この2人、かなり気が合うようだ。

武甲山をバックに、彼らにギターを手にしてもらいながら取材を開始。するとさっそくこんな会話があった。

「濱口さんはナイロン弦のギターは使わないんですか?」

「あんまり弾かんのう。ネックの幅が細いのもあるやろ? あのエレアコ買って1〜2曲弾いてみたいとは思ったんやけどのう。『Our Hearts』の“ふるさと”って曲は、鉄弦のギターを改造してナイロン弦張って録音したわ。電気を通して」。

こんな調子で、ギタリスト同士だからこそ話せるようなエピソードがポンポンと飛び出す。

「でも僕のギターはナイロンじゃないんです。フロロカーボンという素材」

「硬い音するん? それええのう」

「弾いてみます?」

と言って、お互いのギターを交換して試奏をはじめる2人。「ええ音するのう」と、濱口が満足げな表情で感想を漏らす。笹久保が「濱口さんのギターは弦高(弦と指板の間の距離)が低いですね」と返すと、「自分でフレットを削ってあんねん。ちょっと削りすぎたかなとも思ったけど」と笑う濱口。ノってきた2人の演奏は、童謡の“ピクニック”など、互いのレパートリーに合わせるように自然な形でセッションへ突入していく。さらに、フォルクローレの代表曲のひとつ〈コンドルは飛んでいく〉を、なんと濱口のほうから弾きはじめた。

「ええ感じやのう。この曲好きなんや」

「(フォルクローレの楽曲も)弾くんですね」

「ライヴでも弾いたことがあった。久しぶりに弾いたわ。ええのう、今日はこれを一緒にやらせてもらおうかいのう」

「いいですね!」

傍目にはリラックスしながらギターを爪弾いているように見えた2人だが、何かを確信したのか、こうして1年前には実現しなかった共演での曲目がすんなりと決まった。

場所を移して、未年の2015年は年男だという濱口が、放牧されている本物の羊の前でブルースを弾きはじめた。「いま弾いたのは即興ですか?」とは笹久保の質問。

「(コードの)Eの展開みたいなもんで、エンディングは即興。気持ちええのう」

「滑らかだし、同じ〈ギター〉といっても全然スタイルが違う」

「これは40年代のマール・トラヴィスいう人らが黒人から受け継いで進化させたようなタイプやね。20年代のブラインド・ブレイクあたりのスタイルを進化させたんちゃうかな。昔のビデオで、モーズ・レガーいう人が(アメリカの)ケンタッキーの方におって、その辺は鉱山が多かった。こういうスタイルは当時そこらで黒人から教わったって言いよったわ」。

興味深く貴重なギター談義だけに、ちょっとしたやりとりも聞き逃せない。

「濱口さんはそもそもどうやってギターを覚えたんですか?」

「ミシシッピ・ジョン・ハートゆう人のレコードやね。なかなか同じように弾けんのが悔しくて、学生時代はクラブ活動も行かんと独学でやっとったわ」

「調弦もいろいろ変えるじゃないですか」

「あれも黒人がやってたようなオープンGから入ったかな。初めはそれで練習してインストの曲を作ってみたり。南米も変則チューニングあるよな?」

「ありますね、でもアメリカと似てるんじゃないかな。アンデスでもスチール弦のギターを使いますし」

「ギター独奏の場合、レギュラー・チューニングだけだとあかんわ。誰が弾いても同じ音になってお客さんも飽きるやろ」「わかります。自分でチューニングを編み出したりもしますか?」

「あるわ。企業秘密のチューニングが。エリック・サティの曲なんかも〈食中毒チューニング〉いうてな……えらいマニアックな話をしてもうたわ(笑)」

こうして2人のギター話はどんどん熱を帯びて、一向に終わる気配がない。

かつて秩父で盛んだった(そして現在も続く)養蚕には欠かせない桑畑の前まで来たとき、濱口が「勝浦には桑畑はないから、桑の木をちゃんと見たのは小学生以来」とこぼした。すかさず笹久保が「生まれ育った環境は自分の音楽に影響がありますか?」と質問する。音楽に留まらず映画や写真など、さまざまなアウトプットで自身の表現を追求してきた多彩な笹久保だが、そうやってアイデンティティーを探求する過程で辿り着いた核心的なテーマが〈生まれ育った環境=秩父〉を掘り下げることだった。当連載の取材(第4回、第9回)で彼がタクシー・サウダージと秩父を巡った際、笹久保が今回と同じ質問をタクシー・サウダージにぶつけていることからも、笹久保がいかに表現における〈生まれ育った環境の影響〉を重要視しているかがわかる。濱口からの回答は「あるかもかわらんわ。海はあるけど山もあるから、ぜひ一度来てくれたら……」と別の方向に流れてしまったが、笹久保の問題意識が垣間見えた瞬間だった。

会場入りまでまだ時間があるということで、秩父駅の近くにある〈秩父まつり会館〉へ寄ることに。ここは文字通り、毎年12月3日に行われる〈秩父夜祭〉に関する資料が展示された施設で、館内には屋台や笠鉾(かさぼこ)といった巨大で迫力のある山車も設置されている。併設された映写室では、団子坂の急勾配から山車を引き上げる秩父夜祭のクライマックスのシーンが放映されており、熱気溢れるその様子を初めて見た濱口は感心したような表情を浮かべていた。

2人の秩父巡りはここで終わり。いよいよリハーサルの時間が迫ってきたため、秩父駅周辺から車で約30分の皆野町へ向かう。会場となるホンキートンクは、高田渡や憂歌団、加川良、上田正樹、友部正人など、フォーク〜ブルース方面を中心に錚々たる面々が出演してきた老舗ライヴハウス。店内の壁一面に貼られた過去のフライヤーを眺めているだけでも楽しい。その歴史の1ページに、笹久保と濱口の共演ライヴが刻まれることになるのだ。

ここでふとPA卓のほうに目をやると、連載第7回で取材した秩父のSTUDIO JOYの敏腕エンジニア、山口典孝の姿が! 思わぬ再会に驚いて本人に尋ねてみると、なんと山口がこの日の音響を担当するとのことで、ライヴへの期待が俄然高まる。リハーサルを見学していてさっそく山口の仕事ぶりに驚かされた。筆者にとって濱口のライヴはこの日が初体験だったが、PAシステムを前にしたこの時、初めて気が付いたことがある。それは、濱口がみずからの手でわざわざ電化したギターのサウンドは、足下にズラリと並べられたこだわりのエフェクター群からもわかる通り、〈音響的な奥行きや響き〉が鍵になっているという点だ。ディレイやリヴァーブといった空間系エフェクターの乗り具合は、ブルースの循環コードが生む陶酔感やサティの神秘性を補強する強力なツールとなり得る。そういった濱口の音楽の特性を理解している山口は、客席だけでなく、ステージ上も含んだライヴハウスの空間全体をすっぽりと包み込むような音響空間を構築していく。さまざまなギターを試す濱口は、ステージで目を丸くして「どえらいええ。どのギター使ってもええわ」と山口の仕事に満足した様子だった。

一方、気心の知れた笹久保との調整方法はまったく異なるものだ。ギターの生音をマイクで拾いながら理想のサウンドへ近付けていく作業は、ギターとマイクの微妙な距離や角度を、時にはマイクロフォンそのものをいくつか試しながら調整していくもの。力強く張りのある低音域の音像の繊細な差異について、ベストなサウンドを求めて妥協せず調整を続ける山口の姿勢に、エンジニアとしての矜持を感じた。

開演を前にして、会場はほぼ満席の状況。平日、しかも都心から離れた場所でのライヴにもかかわらずこれだけの人が集まったのは、ひとえに2人の貴重な共演に対する期待の表れだろう。トップバッターは笹久保。コンサートのオープニング曲として定番となっている“Llorando Se Fuse”の切れ味は、山口が演出するリッチかつクリアな音響効果も相俟って、いつも以上に鋭く感じられた。開演直前まではザワザワとにぎやかな雰囲気の会場だったが、曲が始まった途端聴衆は息を呑むように演奏に見入る。フォルクローレだろうが自作曲だろうが、笹久保のギター・ソロには共通したトーンが存在する。それは、かつてタクシー・サウダージが「伸のギターはマイナー(短調)だから」と評した、暗夜に屹立する武甲山のような〈孤独〉の感覚であると思う。中盤に登場した盟友・青木大輔とのデュオでパッション溢れるプレイを展開している時でさえ、その感覚は聴衆に強く訴えかける。笹久保にとって、ペルー帰国後のアイデンティティー喪失は、孤独を受け入れたうえで新たな旅に出るための重要な契機だったのかもしれない。そんなことを改めて感じさせる美しいパフォーマンスだった。

そして、熊野のギタリストがいよいよ秩父のステージに立つ時がやってきた。観客の熱い期待に応えるように“Caravan”でスタートしたライヴは、オーディエンスとのエネルギーの交歓で〈場〉を盛り上げていくスタイル。その意味では、抜群の音響で心地良く演奏に集中することができた濱口と、彼が何度も「秩父のお客さんは熱いのう」と口にしたこの日の聴衆との相性は抜群で、濱口がノればノるほど会場もヒートアップしていくという好循環。それは終盤で濱口が“しあわせ”をしんみりと歌い上げてもお構いなしの熱狂ぶりで、その熱は昼のセッションで決まったアンコール曲“コンドルは飛んでいく”の丁々発止の共演で頂点に達した。

正直に告白すると、今回の共演について、事前に不安を抱いていた部分もあった。直感的に、笹久保と濱口は〈水と油〉のような存在ではないかと感じていたからだ。お互いが得意とするジャンルの特性や表現のヴェクトル、ライヴ・パフォーマンスにおけるエネルギーの流れ――考えれば考えるほど、両者の違いばかりに目が行った。けれど現実は違って、そうした違いは違いのままありながらも、嘘のない音でコミュニケーションを図る2人の姿を目にすることができた。その〈魂の交流〉を成功させたのは、互いの心の奥深くに確固として流れる〈ギターへの情熱〉だったことは、もはや疑うべくもないだろう。

実は終演後、ライヴを観に来ていた笹久保の両親と濱口が大学の同期だった(!)という信じられない事実が発覚するなど、最後までミラクルが続く1日だったようだが、詳しくは同時公開の濱口連載〈その男、濱口祐自〉第13回に譲ることにしたい。というのも、22時を前にした終演後の段階で筆者の終電の時間が目前まで差し迫っていたのだ。後ろ髪を引かれつつ、大急ぎでホンキートンクの最寄り駅である秩父鉄道の皆野駅へ走る。

そういえば、秩父ではいつも車での移動が多く、自宅からも秩父までは西武線を使って来ていたため、秩父鉄道に乗るのはこれが初めてのことだ。古びた駅舎の風情や電車の違いなどを楽しみたかったものの、秩父駅から西武秩父駅までの徒歩移動も時間がギリギリだったため、そわそわと落ち着かない心持ちで時間を過ごしてしまった。予定より数分遅れて秩父駅に到着した後、昼に〈秩父まつり会館〉で見た〈秩父夜祭り〉のクライマックスに登場した団子坂、けれども今度は人っ子ひとりいない真っ暗な団子坂を全速力で駆け登る。なんとか5分前に西武秩父駅に到着し、晩飯を食べ忘れていたことに気付き自動販売機でホットスナックを購入。エンディングにしてはずいぶん貧相な晩飯を前に、〈昼にしっかり食べておいてよかった〉と無理矢理自分を納得させて約2時間の帰路に着いた。

2014年9月から1年3か月に渡り笹久保を中心とする秩父のシーンを紹介してきた当連載は、唐突だがキリのいい今回第10回をもって終わる(※笹久保のことを初めて取り上げたのは、Mikiki立ち上げ間もない2014年5月のこちらのブログ)。これは筆者が首都圏から遠い場所に生活拠点を移してしまったことを主因とするものだが、まだまだ追う価値のある題材は山ほどあった。

前述の椹木野衣に笹久保や秩父の話を訊くことや、remix誌の編集長を務めた秩父在住の小泉雅史宅で開かれるレコード試聴会(?)の秘密にも迫りたかった。個人的には、秩父前衛派のアルバムに見られるプログレッシヴ・ロックからの影響の源泉が、笹久保も参加するこのプライヴェート・パーティーにあると踏んでいたからだ。ドラびでおこと一楽儀光と共にカオスなイヴェント〈4D〉で秩父を掻き回すディス・ヒートにも似た気鋭のバンド=in the sunのドラマーは、秩父前衛派の最新アルバム『PYRAMID』でフリーキーなビートを叩いている。そして、笹久保とのコラボ・アルバム『Ruidos de Hinoda』を含め、公式に確認できるだけでも60枚前後の作品を発表している秩父出身の世界的な電子音楽家(という呼称が正しいかも定かではないが)Koji Asano(浅野浩司)について――何度も繰り返し書いてきたことだが、このような人たちが人口7万にも満たない秩父から出てくることの驚きと謎は依然として大きなままだ。

そして当連載の中心にいる笹久保伸その人。2014年は4作品、2015年は2枚のアルバムを発表してきた彼の旺盛な創作意欲こそ、秩父が生む特殊な磁場の心臓部分なのだ。みずからの過去の方法論はなぞらず、しかし歴史や文化を〈現在のアート〉として呼吸させることに腐心してきた笹久保の毎度ドラスティックな変化は、表現者自身にも予想できない分、それを享受ずる側にとってはなおさらエキサイティングであり続ける。2016年は笹久保と秩父前衛派にとってどんな年になるのか、その景色はまだ本人たちにすら見ていないのかもしれない。