秩父を拠点に活動するギタリスト・笹久保伸と、彼を中心とするアート運動〈秩父前衛派〉を軸に、同地から生まれる新たな潮流に迫る連載〈秩父は燃えているか〉。第6回は、〈イーストエンド国際ギターフェスティバル〉の招聘で2015年2月に初来日し、その一環で笹久保とのデュオ・ツアーが実現したアルゼンチン人ギタリスト/音楽家のリカルド・モヤーノをフィーチャー。笹久保の多面的な魅力を解き明かしていくことも本連載の目的のひとつだとすれば、彼が「ほぼ唯一と言っていいほど衝撃を受け、影響を受けたギタリスト」と認めるリカルドへの貴重な取材機会を見過ごすわけにはいかなかった。ツアー初日の2月6日、埼玉は深谷にある養鶏場に併設されたホール兼カフェレストラン、HALL EGG FARMへと足を運んだ。

リカルド・モヤーノの世界が形成されるまで

初めから大きく迂回することになるが、まずはリカルドの父、ダニエル・モヤーノの話から始めなければならない。少年時代のチェ・ゲバラと一緒に桃を盗んだという、まるで伝記にでも出てきそうな逸話を持つ彼は、ガルシア・マルケスやフリオ・コルタサル(アントニオーニの映画「欲望」の下敷きとなった小説「悪魔の涎」の作者としての方が音楽好きには有名かもしれない)とも交遊のあったアルゼンチンの高名な作家だ。彼は76年に当時のビデラ軍事政権に反対したことで誘拐されるが、そこから逃れるようにスペインへ亡命。同地での晩年の顛末は大著「2666」を遺したチリ人作家のロベルト・ボラーニョの短編「センシニ」に虚実ない交ぜで描かれている。そんな父のもとで過ごした苛烈な10代の記憶、つまり自身の運命を賭した〈越境〉という体験は、後の音楽家リカルド・モヤーノの最大の個性となる大胆で独創的な折衷性にどれほど影響したのだろうか。

「僕が持っていない音だったり、南米の人たちしか持ちえないリズムだったり、味わいだったり……リズムというのは大きいですね。やろうとしても絶対できない」

リカルドの音楽の魅力をそう語る笹久保自身、クラシックや現代音楽、フォルクローレを奥深くまで探究しながら、秩父に生まれたひとりの日本人としてアイデンティティーを模索してきた。ただ、リカルドの歩んできた道のりはそれに劣らず大きな変化に富むものだ。

ピア二ストの母からクラシックを、そして父からはアルゼンチン文化とギターを学びながら育ったリカルドは、ブエノスアイレスから1,000キロ以上の北西にあるリオハのコンセルヴァトワール(音楽学校)に入学し、まずは本格的なクラシック・ギターの習得に取り組む。亡命先のスペインでは、パブロ・カザルスらを輩出したマドリード王立音楽院を一等賞で卒業するなど、すでにその天才を開花させていたという。各国のコンクールに入賞しながらイギリスに移るが、その後の彼の核となるルネサンスとバロック音楽を学びにフランスを訪れた際、イタリア人ギタリストのマルコ・メローニの演奏に打ちのめされことがひとつの転機となった。パリではパブロ・マルケス(この3月にECM New Seriesからアルバムを発表したばかり)と共にハビエル・イノホサの下で古楽を学ぶ。さらに、並行して即興の研究に深く没頭したこと、演奏先のイスタンブールで知り合った女性と結婚し、現在も居を構えるトルコの音楽を掘り下げていったことが、リカルドの独創的な音楽の形成へ太く繋がっていくことになる。そんな巨星と笹久保の邂逅について、リカルド自身がこんなエピソードを明かしてくれた。

「2000年代の前半に、うちの奥さんが僕のライヴ録音をネットで販売し始めて。それはバロック音楽と南米音楽のプログラムの録音で、まったく売れなかったんだけど、ある日〈リカルド! CDが1枚売れたみたいだよ……日本で!〉と彼女が言ったんだよ。結局そのCDは世界中でたった1枚だけ売れて、それを買ったのが笹久保伸だった。300円のCDね。その後彼がCDを送ってくれて、僕もかなり興味を持ったというわけです」

「その前に僕は彼のCDをアルゼンチンで買って聴いていたんだけどね」と返す笹久保は、2000年代前半に敢行した中南米での武者修行中、『Besame Mucho』というアルバムでリカルドと運命の出会いを果たしていた。その後2人は10年以上もメールでやりとりを続け、今回のツアーのタイミングで初めて顔を合わせることになるわけだが、西洋音楽と東洋音楽をそれぞれ深い部分まで突き詰めながら、南米フォルクローレという自身のルーツもないがしろにしないリカルド・モヤーノという音楽家の成り立ち、その〈越境〉の精神が、若き日の笹久保のアーティスト像の在り方に大きく作用したであろうことは想像に難くない。今回のツアーに際しても、彼は〈日本で一緒にコンサートができるのは夢のよう〉〈少しでも多くのことを学ぶ=盗むつもりで臨む〉と率直な気持ちを語ってくれた。

たった1本のギターが紡ぐ壮大なストーリー

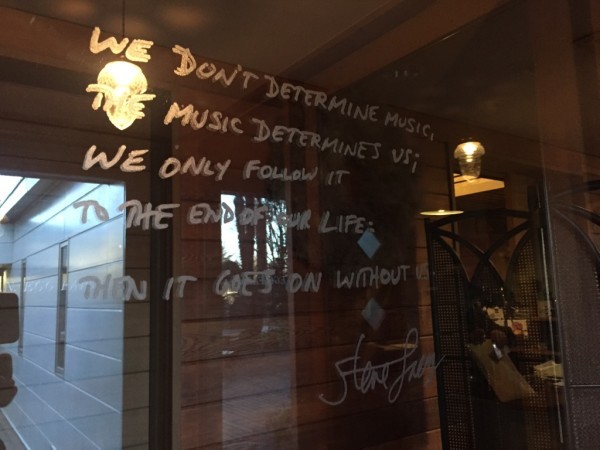

デュオ・ツアー初日の会場となったHALL EGG FARMは、深谷の郊外にある歴史あるホール。自然に囲まれたのどかな環境からは想像しにくいが、フリージャズや即興音楽、現代音楽を中心に国内外の名だたるミュージシャンが好んで演奏するスポットだ。エントランスのガラス窓には、〈We don't determine music. The music determines us〉と始まるスティーヴ・レイシーの格言が刻まれている。

「我々アルゼンチンのギタリストにとって日本で演奏するのは夢のようなことなんだ。ニューヨークやパリじゃなくて、日本なんだよ。細かい理由はさておいて、エドゥアルド・ファルーだってそう言ってる。日本に来て感じたのはとにかく教育が素晴らしいね、そういう印象を持った」とはリカルドの弁。アルゼンチン・フォルクローレの父であるエドゥアルドの名前がふいに飛び出したように感じたが、リカルドはエドゥアルドの甥、フアン・ファルーとのアルバム『Encuentros Y Soledades』を残しているのだ。目の前にいるリカルド・モヤーノその人は、ラテン系の明るいノリで少年のような笑顔をふりまく、どこにでもいるような陽気なアルゼンチン人に見えるが、その自然体の軽さと彼の歩んできた歴史の重みとのギャップが、相対する人間に深くて暖かい独特の印象を抱かせるのかもしれない。

この日は、笹久保とは旧知の仲であり、〈リカルドの音を聴いて育ったと言っても過言ではない〉とも語るケーナ/サンポーニャ奏者の山下Topo洋平がゲスト出演した。リハーサルの時点からリカルドは心底音楽を楽しんでいるように見え、山下との合奏では本番と見紛うような熱演まで見せていた(Mikikiの動画でその様子が確認できる)。2部構成となったコンサートのプログラムも、3人で和気あいあいと話し合いながらその場のノリでどんどん決めていく。狭義のフリー・インプロヴィゼーションとは違った意味でのリカルドの即興性、その秘密を紐解く鍵を垣間見た気がした。

「今回の伸とのツアーでは、まったく準備も練習もせずに演奏している。練習をすると集中力がなくなって本番でつまらない事をしちゃったりするからね。 どちらがメロディーを弾くかも決めていない。 片方がメロディーを弾いたらもう一方は伴奏する、もしくは2人とも伴奏しちゃったりして〈メロディーがない!〉ってケースもあるよね。アレンジは本番の演奏のなかでやるし、本番がリハーサルみたいなもの。アレンジはその瞬間に生まれるものなんだよ。それに伸はさまざまなスタイルで演奏できるしね」

例えば、リカルドはロス・パンチョスの演奏で有名な“Solamente Una Vez”をリッチかつ澄んだトーンのプレイで美しいスロウ・バラードに仕立て、会場を水を打ったような静寂と感嘆に包んだが、どこかの家庭で撮られたと思しき下掲のヴァージョン(1:10ころから演奏)ではもっとリラックスした様子で装飾性に富んだアレンジを自在に施し、3:10あたりではラヴェル“ボレロ”のフレーズまで紛れ込ませている。デレク・ベイリーというよりはキース・ジャレットの手法だ。

トルコ音楽のパートでは、さらに西洋音楽の枠から外れていくような引き出しが披露された。東洋的な蠱惑をまき散らすメロディー、謎に満ちた豊かな微分音の群れ、力強いフィガリングと変則チューニングから生まれるビリンバウのような独特の弦の歪み――トルコ音楽に明るくない筆者のような人間にとっては、普段あまり耳にすることのない、めくるめく音の響きばかりだった。生のギター1本で、これほどのダイナミクスとヴァリエーションを表現できるものなのか。類を見ないテクニックに驚き、リカルド・モヤーノの豊かな人間性の写し鏡と言える血の通った音楽に圧倒されていた。

最も度肝を抜かれたのは、Mikikiの動画の冒頭に使用した“Bayon N.2”のパフォーマンスだ。下掲の動画では2分あたりから演奏されるのがメインテーマで、次第に熱を帯びていく演奏のなかで手の平ごと叩きつけるような奏法が登場し、遂には弦をつまんでのスクラッチ(下掲の動画では4:45あたり)から、低音弦がナットから外されるという驚きの展開に至る。けれどもリカルドは完全に音楽の外側までは出て行かず、その間もリカルド・ヴィラロボスが驚きそうなミニマル・テクノばりのグルーヴをアタック音のみでキープし、やがてはテーマと共に音楽が帰還するという壮大なストーリーを、たった1本のギターだけで描いてみせたのだ。

笹久保は自身のブログに〈彼はほかの星の人なのではないか〉と綴ったが、その想いを共有することができた壮絶な演奏だった。コンサートは、笹久保とのデュオ、山下も交えたトリオと進み、万雷の拍手で幕を閉じた。ただプログラムのバランスとして、自身のソロや共演を差し置いてでもリカルドのソロの時間を長く確保した笹久保の意図は、聴衆にも充分に伝わったはずだ。なお、このツアー中にリカルドが笹久保の自宅に泊まった夜、寝る間を惜しんで秩父のスタジオ〈STUDIO JOY〉にて2人がレコーディングしたことも判明している。さらに、リリースについて笹久保が久保田麻琴と打ち合わせたという噂まであり……。こちらの進展は別途追っていくとして、リカルドのCDは世界中のレーベルから30枚以上発売されているが、これまで日本盤がなかったことで世界と日本における知名度にギャップがあったかもしれない。その溝を埋める発火点が秩父だとしたら、われわれが追いかけてきた火柱はますます勢いを増すことになりそうだ。