音楽ライターの内本順一氏が綴る、プリンス追悼ドキュメント。この後編では、自身2度目となる99年のインタヴューを通じて、〈人間・プリンス〉の実像に迫っている。このあとに内本氏も言及している通り、2000年代以降のプリンスは世界屈指のライヴ・アーティストとして華麗なる復活を遂げており、新たな〈黄金期〉を日本で〈体験〉できなかったのは悔やまれるばかりだ。それだけに、21世紀への助走とも言えるこの時期の発言は、いま改めて振り返るのが意義深い内容となっている。 *Mikiki編集部

21世紀を目前にした嵐の船出、90年代後半の状況

96年にEMI/キャピトルの流通で気合いの入った3枚組大作『Emancipation』をリリースし、初めてのプロモーションも行いながら独立系アーティストとして新たな道を歩き出したプリンス(この時期は〈the Artist Formerly Known As Prince〉と読ませる例のシンボルマークで活動)。創作面の完全なる自由を得て、90年代後半もまた驚くべき量の作品を世に送り出していた。EMI流通は結局『Emancipation』1作品のみで終わり、その後しばらくは自主レーベルのNPGから作品をリリース。それらは主にインターネット上の通販で販売された。アウトテイクやセッション・プリプロなどを集めた『Crystal Ball』(98年)は全体のまとまりにこそ欠けるものの、10分以上あるアグレッシヴな表題曲などがコアなファンから絶賛されて傑作という評価をものにした(後に国内盤も限定発売された)。また『Crystal Ball』と同梱リリースされたアンプラグド的な作品『The Truth』や、妻マイテのためのバレエ用組曲『Kamasutra』(99年)など、メジャー流通にはまず乗らないだろう実験的な作品も発表。かと思えば、バック・バンドのニュー・パワー・ジェネレーション名義でありながらも内容的にはプリンスのオリジナルと言えるファンク色濃いめの作品『Newpower Soul』(98年)をリリースしたり(これは後に国内盤も出た)、99年には『1999 The New Master』をリリースしたり。一方で、ワーナーからも蔵出し音源集『The Vault... Old Friends 4 Sale』(99年)を発表していたりと、New Power Generation Music Club(Prince and the New Power Generationが運営していたウェブ・サイト)の会員になっているぐらいの熱心なファンじゃないと、なかなか把握しきれないリリース攻勢が続いていたのがこの90年代後半だった。

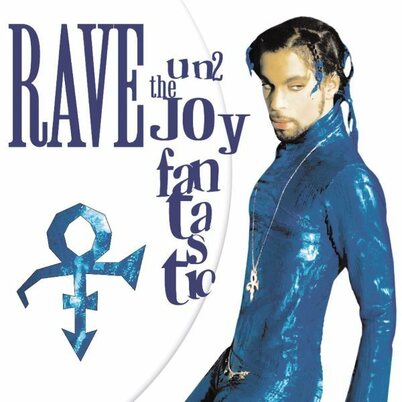

そんななか、『Emancipation』以来となる大きな動きを彼が見せたのが99年の秋。当時クライヴ・デイヴィスがCEOを務めていたアリスタと新たに手を組み(プリンスはそれを〈契約=contract〉ではなく、〈合意=agreement〉だと語っていた)、9月にNYで移籍発表を行なって、いかにもメジャー感溢れる明快かつ開放的な新作『Rave Un2 The Joy Fantastic』を11月にリリースしたのだ。

数字遊びの好きな彼だから、恐らく99年9月9日という9並びの日にドーンと移籍発表をしたかったことだろうが、その日はMTVアワード授賞式の出演が入っていたため、それは9月16日に行なわれることとなった。場所はNYミッドタウンはエクィタブル・ビルのオーディトリウム。僕もその移籍発表及び世界初の新作試聴会に出席するためNYに飛んだのだが、その日は〈フロイド〉という名の大型台風に見舞われ、街中が混乱。嵐のなかの新たな船出というのがまたプリンスらしかった。

クライヴ・デイヴィスによるプリンスとの出会いや〈合意〉に至った話のあと、新作から数曲のリスニング・セッションがあり、そしてステージにプリンス本人が登場。「ハリケーン・フロイド!」のかけ声と共にNPGを従えてのライヴがスタートし、途中、アンジー・ストーンやクェストラヴも呼び込んでセッションしたりしたものだったが、もっとも印象に残っているのがNPGの正式メンバーに迎えられたばかりだったラリー・グラハムとプリンスの掛け合い。それはまるでミック・ジャガーとキース・リチャーズが1本のマイクを前に絡む様にも似て最高に絵になっていたし、何より師と共にプレイする喜びがプリンスの表情に満ち溢れていた。

ポジティヴな創作意欲を取り戻していた、2度目の対面

その翌日、僕にとって2度目となるプリンスへの対面インタヴューが、NYのホテルの一室で叶った。プリンスに直接会って話をするなんて生涯1度きりのことだろうと96年に思ったものだが、まさか2度目があろうとは!

振り返れば96年に新宿のホテルで対面したプリンスは、とても静かに話す人という印象だった。が、NYのホテルで再会できた彼は、その時とはずいぶん違っていた。NPGの文字がデザインされたゴールドのペンダントが胸のあたりで光り、他にもブレスレットや指輪などがキラキラ。その反面、髪は寝起きの子供のようにボサボサで、女性から見たらいかにもセクシーと感じるだろう雰囲気。そして彼は、思いのほかテンション高めだった。質問を聞いてから静かに口を開くようだった1回目とは異なり、むしろ向こうからいま伝えておきたいことを熱く語り出すといった感じ。しかも身振り手振りを交え、途中で熱くなって立ち上がったりもしながら。インタヴュー嫌いで気難しい人というイメージはそこにはなく、その饒舌さに僕は少し驚いた。いろいろ吹っ切れ、ポジティヴなエネルギーに満ちている。そんな状態にあることがすぐにわかった。

「自分のアーティストとしてのクォリティーを再生させ、ふたたび力を取り戻すために、しばらくの間レコード業界から離れなくてはならないと思っていた。原盤権と長期契約という点で僕はメジャー・レーベルとの間に問題を抱えていたわけだが、今回のアリスタとの契約においてはそのどちらの問題も存在しない。当事者同士の意見が一致したとき、物事は一番上手くいくものだ」

前日の移籍発表で配られたプレス・リリースには、そんな彼の言葉が載っていた。なので、まずこの言葉の真意を彼に訊いてみた。

「いや、アーティスト・クォリティーが落ちたと感じていたわけではないんだよ。実際この数年の間にも作品を作り続け、インターネットを通して発表していたわけだからね。ただ、レーベル(ワーナー)との間に生じたゴタゴタなどから離れて、少し自分を見つめ直したかったところがあって。だから当初、今年はレコーディング作業を行わず、世の中の状況を見ながらこれからの自分の方向性をゆっくり決めようかと思っていたんだ。自分は何をすべきなのかとか、何が嘘で何が真実なのかといったことを、ちゃんと考えたくてね。もう少し世の中について勉強する必要もあるだろうなと思っていた。それで僕のメンターであるラリー・グラハムに話を聞いてもらったりしていたんだけど、ある時、聖書をじっくり読む機会があってね。初めてしっかり読み込んでみたら、そこに答えがあった。真実は一つであり、自分が何をどうしたいか、どう動けば上手くいくのか、それは考えて行動するものじゃないってことがわかったんだ」

僕の目をジッと見て、誰もが聞いたら引き込まれずにはいられないような口調でプリンスは話す。

「自分に与えられたものは変わらない。創造こそが自分にとっての真実なんだと理解したんだ。そしてまた、創造したものは創造主のものであるということも再認識できた。そうなると昔のレーベルとの契約はつくづくおかしなものだったと思えてきてね。自分の創造したものを、なぜ人に支配されなくちゃならないのか。それは間違った在り方なんだということが改めてハッキリしたんだよ。まあ、とにかくそうして僕は再生したわけなんだ」

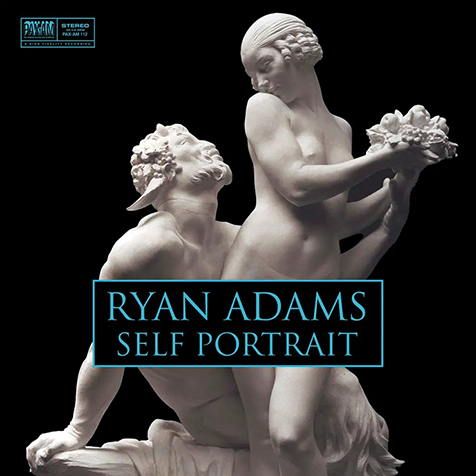

創作の自由と原盤権。それを手にした上に神の教えもあって、完全に迷いがなくなり〈再生〉したのだと、そういうことを彼は説いていた。そのことはもう十分にわかったので、それによって生まれた新作『Rave Un2 The Joy Fantastic』の話題に切り替えた。オープニングを飾る表題曲が象徴的だが、このアルバムはまったくもって開放的で、ポジティヴなエネルギーに満ちている。「僕は再生した」と彼は言ったが、それはミュージシャンとして、または表現者としての再生という以上に、ポップスターとしての再生を強く感じさせるものだった。ジャケにもそれは表れていた。本当に久しぶりに彼がポップ・シーンの最前線に戻ってきたと、僕はそう思ったものだ。そのことを伝えると、彼はこう話すのだった。

「タイトル曲は、実は88年に作ったもので、いままで取っておいた曲なんだ。じゃあ、なぜそれをいまになって発表したかというと、僕はいまこそ〈レイヴ〉という言葉を使いたかったから。レイヴ――まあ、〈パーティーしようぜ〉みたいな意味で使ってるんだけど、そういう気持ちになれたのが、まさしくいまだったんだよ。そして僕はこのアルバムで〈ジョイ=喜び〉を表現したかった。それは自分自身をも幸せな気持ちにさせるからね」

話を続ける彼。

「〈ジョイ〉とか〈ハピネス〉といった感情がこのアルバムの基調になっている。そういう感情を表現した曲というのは、何年経っても変わらない輝きを持つことができるんだ。例えば“1999”という曲を僕はずっと前に書いたわけだけど、あの曲のメロディーはハッピーなトーンだったから、いま聴いても違和感がないでしょ? かつての僕のサウンドを多くの人が気に入ってくれたし、いまもその輝きは失われてない。だったらまたあの感じに戻ってみるのもいいんじゃないかと思ったんだ。つまり、あの頃のスピリットでいまの時代の音楽を創るということさ」

ところでこのアルバムはまだ〈the Artist Formerly Known As Prince〉と読ませる例のシンボル・マークで発表したものだったが、クレジットを見ると、そこには〈Produced by PRINCE〉と書かれていた。そう、捨て去ったものだと思われていたその名前がここで遂に復活したのだ。つまりこれは、プリンスという名のプロデューサーが〈ジ・アーティスト〉というシンガーにかつてのプリンスっぽいことをやらせたアルバムと、そういうふうにも取ることができた。だから僕はこう訊いてみた。「あなたはプリンスというプロデューサーについて、どのような印象を持っていますか?」

「うん。そうだな……。僕は〈彼〉の物事の決め方、やり方に、共感する。彼は他人の言う新しい音なんかに惑わされたりしないからね」

そう言って口角を上げ、ニヤッと笑う彼。このとき僕は、そう遠くないうちに彼がまたプリンスの名に戻して活動するようになることを確信したのだった。そしてこの翌年。ワーナー・ブラザーズ傘下の出版会社ワーナー・チャペルが管理する出版権が切れるのを機に、彼は名前をプリンスに戻すことを正式に発表。翌2001年にプリンス名義としては9年ぶりとなるアルバム『The Rainbow Children』をリリースし、ここからまたそれまでとは異なる歩みを始めた。

プリンスはいつも他のアーティストと違っていた

プリンスは2000年5月にマイテと離婚し(2001年の大晦日に、ペイズリー・パークで働くマニュエラ・テストリーニと再婚)、師と仰ぐラリー・グラハムの誘いでその後エホバの証人へ改宗。よって『The Rainbow Children』の歌詞は極めて宗教色が濃く、神という概念を通して世界を肯定しようとする意志が見て取れた。しかしそれにも増して重要なのは、このアルバムが久々に生演奏によるバンド感を前面に打ち出していたことだ(とりわけ宇多田ヒカルのツアー〈BOHEMIAN SUMMER 2000〉にも参加したドラマー、ジョン・ブラックウェルの存在感が大きかった)。しばらくの間、アルバムはシンセを中心にした打ち込みで、ライヴはバンド・サウンドでという分け方を彼はしていて、気が付けばその2つがずいぶん乖離するようになっていたのだが、久々にそれが一つになった印象を聴く人々に与えたのだ。そして実際、この時期からまたプリンスのライヴはグンとよくなった。『The Rainbow Children』発表直後にも僕はLAのコダックシアターで〈One Nite Alone... Tour〉のライヴを観たのだが、それまでよりもさらにバンド・アンサンブルを重視し、なんというか音楽的に進化して、親密さまで味わえるものになっていた。そのことは2002年11月に行なわれた最後の来日公演で再確認することもできた(まさかあれが最後の来日公演になろうとは、あの時は思ってもみなかったけど……)。

「彼(プリンス)は他人の言う新しい音なんかに惑わされたりしないからね」と、僕のインタヴューに答えて彼はそう言った。その言葉をあとで思い出していたのだが、そういえば彼がシンボル・マークで活動するようになったある時期、ヒップホップを始めとする〈時代の音〉を変に意識してか、本来の良さが損なわれているように感じることもあった。しかし名前をプリンスに戻してから、まさに彼は「新しい音なんかに惑わされたり」せずに、生演奏によって生まれるグルーヴを最重要とする本来の自分の在り方でふたたび迷いなく前進し始めたのだった。2004年のグラミー賞におけるビヨンセとのパフォーマンスで、多くの人々が〈やっぱりプリンスは破格だ!〉となり、米コロムビア(日本はソニー)と配給合意してリリースされた『Musicology』は昔からのファンのみならず新世代の音楽好きからも広く受け入れられ、そしてこの年、コンサート・ツアーが全米で年間最高の動員と収益を記録。以降の活動の充実ぶりについては、改めてここに詳しく書くまでもないだろう。

今年3月28日、ディアンジェロの再来日公演をパシフィコ横浜で観た。前編で紹介した通り、プリンスは96年の時点で〈注目している新人〉としてディアンジェロの名前を真っ先に挙げていたし、彼がプリンスから多大なる影響を受けていることは周知の通り(他界したプリンスを悼み、“Sometimes It Snows in April”をカヴァーした映像も沁みるものがあった)。

ディアンジェロのパフォーマンスそのものは、昨年の〈サマソニ〉で観たのと同じように圧倒的な素晴らしさだったが、前半しばらくは音響バランスがあまりに悪くて、正直ノリきれなかった。帰りの電車の中で僕は〈なんだかいま無性にプリンスのライヴが観たい気分〉とツイートした。プリンスのライヴで音響が悪いと感じたことは一度もない。初来日から日本公演は毎回観てるし、NYやLAで観たこともあったけど、本当にただの一度もなかった。89年、90年、92年には東京ドームで観たが、あの東京ドームにおいてもプリンスのライヴの音響は完璧だった。いまでこそ東京ドームで行われるライヴの音響クォリティーは総体的にずいぶん向上したが、あの当時は劣悪で、いろんな海外アーティストを観たけど〈音楽を聴いている〉という気持ちにはとてもじゃないがなれなかったものだ。が、プリンスだけは違った。ショウのクォリティーと共に、その音響の良さに僕は毎回驚かされた。

ディアンジェロのパシフィコ横浜公演は特に顕著だったが、いま大抵のライヴはステージで実演奏が始まってからも出音の調整がなされ、だから進むに連れて音が良くなる。演奏しながらミュージシャンがスタッフに向かってクイクイと人差し指を上に動かすところを誰しも見たことがあるだろうが、アレによって音のバランスが整っていくわけだ。が、プリンスのライヴであの〈クイクイ〉を見た覚えが一度もない。初めから完璧。それがあたりまえ。昔からずっとプリンスは、ライヴが始まる前にみずから細心の注意を払って音響を整えていた。それは彼が、聴く者の立場になれる人だったからだ。

そういえばプリンスは、こういうところが他のアーティストとは違っていた。こういうところがすごかった――といったふうに、これからいろんなタイミングでその一つ一つを思い出すことになるのだろう。プリンス、あなたのことを決して忘れない。

WOWOWオンエア情報

プリンス追悼番組「プリンス/パープル・レイン」

日時:5月7日(土)13:30

★詳細はこちら

〈劇場最高音響〉にて追悼上映決定

映画「プリンス/サイン・オブ・ザ・タイムズ」

日時:2016年4日30日(土)~5月7 日(土) 連日20:40より

劇場:東京・渋谷HUMAXシネマ

料金:1,500円均一

割引:あなたが一番好きなプリンスのLP/CDをご持参で料金1,000円に割引

http://www.humax-cinema.co.jp