ホラー、SF、サスペンスなど、さまざまなジャンルを手掛けてきたB級映画の帝王、ジョン・カーペンター。「ハロウィン」(78年)、「遊星からの物体X」(82年)、「ニューヨーク1997」(81年)、「ゴースト・オブ・マーズ」(2001年)など名作は数多いが、そんな彼にはもうひとつの顔がある。10代の頃から映画と並行して音楽活動を続けており、自作のほとんどのサントラを手掛けるミュージシャンとしても強烈な個性を発揮してきたのだ。「要塞警察」(76年)のサントラはアフリカ・バンバータやカール・クレイグがベース・ラインを引用するなど、彼が生み出すサウンドは密かに音楽シーンへ影響を与えている。そんなカーペンターは、2015年に『Lost Themes』でついにミュージシャンとしてアルバム・デビュー。今年5月には早くも2作目となる『Lost Themes II』を発表した。恐怖と暴力、そして、ダークなロマンに満ちたカーペンターの映画と音楽の魅力について、彼をこよなく愛するミュージシャン/作家の中原昌也に話を訊いた。

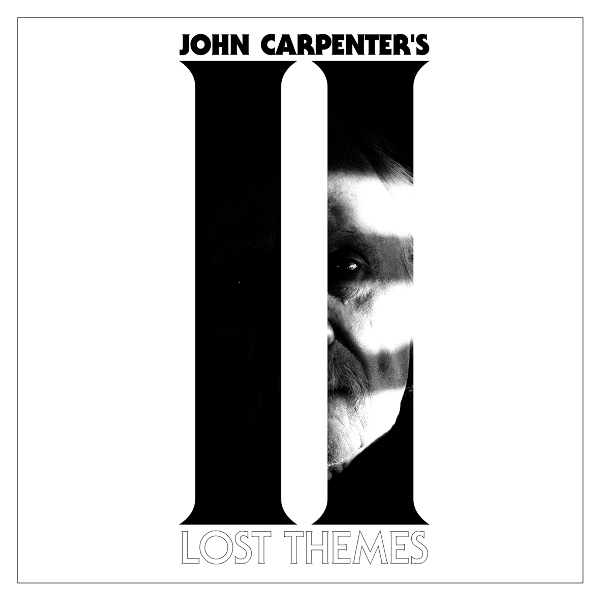

JOHN CARPENTER 『Lost Themes II』 Sacred Bones/HOSTESS(2016)

カーペンターの手掛けたサントラには独自のテンポがありますよね

――さっそくですが、カーペンターの映画でお気に入りの作品は何ですか?

「なんだろう。『ゼイリブ』(88年)と『ニューヨーク1997』。あと、もう1本挙げるとしたら……。やっぱ『要塞警察』かな。全部ホラーじゃないっていうのがミソ(笑)」

――「ハロウィン」は入らない?

「好きですけど単純すぎて。あ、『クリスティーン』(88年)も好きだな。単にいい映画ですよね、あれ」

――そうですね、カーペンター版「ザ・カー」(77年)みたいな。中原さんから見て、カーペンター作品の魅力はどんなところですか?

「深みはないけど、シブいところですかね。そんなこと言うと殺されるか(笑)。イキがってそうな人が出てくる……いや、そんなイキがってないんだけど、そんな感じがしますよね。『要塞警察』にしたって、(主人公が)〈俺がナポレオンって呼ばれている意味を教えてやる〉とか言いながら、結局教えてくれないとか(笑)。そういうハッタリ気味なところが良いんじゃないですかね」

――薄っぺらいけど説得力ありますよね、カッコイイと思わせる。

「B級映画ですからね。ホントに深みはあんまりないと思う。けっこう薄っぺらい設定というか、薄っぺらい状況というか」

――カーペンターが自分で作るサントラもそうですよね。深みがなくてシンプル。

「そうですね、独自のテンポがありますよね。単調さと変な感覚。『要塞警察』とか、あれはリズム・マシーンを使ってるのかな。俺はリンドラムだと思ったんですけどね、ちょっと質感がニューウェイヴっぽくて。同じフレーズの繰り返しだから、俺にも作れるんじゃないかと思った」

――あのフレーズ、レッド・ツェッペリン〈移民の歌〉のギター・リフからインスパイアされたそうですね。

「ああ、そういう単純なことなんでしょうね。子供心にゴブリンとかプログレッシヴ・ロックから影響を受けているのかなって、ちょっと思いましたけど。シンセの感じとか。でも、あんまりプログレっぽくもないんですよね。そのプログレっぽくないところも好き。僕がプログレ嫌いというわけじゃないですよ、ゴブリン大好きでしたから。でも、結局聴くのは『サスペリア』(77年)や『ソンビ』(78年)とかサントラばかりで、オリジナル作はあまり聴いてないかも」

――ゴブリンにはジャズ・ロックっぽい展開がありますが、カーペンターは基本ミニマルというか、同じフレーズの繰り返しですよね。

「そこがたまらないなぁと思って。カーペンター以外だと『ファンタズム』※のサントラもそんな感じだったな」

※ドン・コスカレリ監督による79年作のホラー映画。フレッド・マイロウとマルコム・シーグレーブが音楽を担当

――ホラーのミニマル系サントラの源流は「エクソシスト」(73年)の“Tubular Bells”※かもしれないですね。そんななかでも、カーペンターのサウンドは硬質で暴力的な感じがします。

※マイク・オールドフィールドが73年5月に発表したアルバム『Tubular Bells』収録曲“Tubular Bells, Part 1”の冒頭部分が、73年12月に公開された「エクソシスト」のテーマ曲として使われた

「そうなんですよ。そのクールさがNYじゃなくてLAの空気を感じるんですよね。人があまり通らない道に、何かが潜んでいるみたいな感じ」

――カーペンターって、10代の頃から映画と並行してバンド活動をしていたじゃないですか。好きな音楽といえばエルヴィス・プレスリーやビーチ・ボーイズのような王道のアーティストで。それなのにシンセを使うと、あんな不穏な音になるのが不思議です。

「何を参考にして、ああいう音になったのかよくわからないですよね」

――「ハロウィン」のテーマ曲は、大学で音楽を教えていた父親に3/4拍子のリズムを教えてもらって作ったそうです。人を不安にさせるリズムだということに気付いて。

「なるほど。誰かサンプリングしている人がいましたよね?」

――えっと、いま調べたらジェイ・ディー(後のJ・ディラ)とドクター・ドレーでした。

「極端に違う2人だな、それ(笑)」

――あと、アフリカ・バンバータが「要塞警察」のベース・ラインを引用したりもしていて。カーペンターはヒップホップ・シーンに愛されてますね。

「そういえば、『ゴースト・オブ・マーズ』にはアイス・キューブが出演していますよね」

――出てました。ヒップホップ・アーティストとのコラボとか聴いてみたいですね。

「ダメでしょ、単調だし(笑)。そういえば、ジャン・ミッシェル=ジャールの最近のアルバム※にカーペンターが参加していたじゃないですか。〈どんな人選だよ!〉って度肝を抜かれました」

※フランスが誇るシンセ音楽の巨匠による2015年作『Electronica 1: The Time Machine』には、ピート・タウンゼント(ザ・フー)、ヴィンス・クラーク(イレイジャー)、M83、3D(マッシヴ・アタック)、エールなど新旧のシンセ・アクトが集結している

――あれ、ジャールが指名したんでしょうか。

「違うでしょ、きっと誰かが吹き込んだんですよ。若者とかの入れ知恵じゃないかな。ジョルジオ・モロダーやヴァンゲリスと一緒にやればいいのに、なんでカーペンターなんだっていう(笑)。ほかにも(エドワード・)スノーデンが参加していたり、とんでもない人選でした」

――ホラー監督と元CIA局員が肩を並べる(笑)。ちなみに最近、カーペンターが選ぶサントラ・ベスト10みたいな企画があって(記事はこちら)。

「へえ、何を選んでました?」

――1位が「めまい」(58年)、2位が「北北西に進路を取れ」(59年)……。

「バーナード・ハーマンばっかじゃん!」

――で、3位が突然「リオ・ブラボー」(59年)なんですけど、興味深いのは5位に「禁じられた惑星」(56年)、6位にタンジェリン・ドリームが音楽を手掛けた「恐怖の報酬」(77年)と、電子音楽ものが2作入っているんです。

「ああ、タンジェリン・ドリームか。なるほどなあ。それにしても、(カーペンターの音楽は)タンジェリン・ドリームともまたちょっと違うと思うけど」

――違いますよね。基本がロックっていうのが影響しているんでしょうか。「ヴァンパイア/最後の聖戦」(98年)の音楽にはスティーヴ・クロッパーやドナルド・ダック・ダンが参加して、「ゴースト・オブ・マーズ」のテーマ曲ではスティーヴ・ヴァイとバケットヘッドがギターを弾いていたりと、(音楽面で)豪華なゲストを迎えているんですよね。「ゴースト・ハンターズ」(86年)では、20代の頃からやっている自分のロック・バンド、クープ・ドゥ・ヴィルで主題歌をみずから歌ってたし。

「あれ、なんだかなぁと思いましたけど。映画は傑作ですけどね。一番解せなかったのは『遊星からの物体X』ですよ。〈音楽:エンニオ・モリコーネ〉となってるけど、お前がやったんじゃないか!って(笑)。モリコーネにしたら音数が少なすぎるでしょ」

――インタヴューによると、最初にモリコーネから届いたスコアは音数が多くて、映画に合わないと思ってシンプルにしてもらったそうです。それでも、どうしても音楽が合わないシーンは、こっそり自分で作って入れたとか。

「適当だなぁ。そういえば、人づてに聞いた話ですけど、『ヘイトフル・エイト』※のサントラは『遊星からの物体X』でボツになった曲を結構使ってるらしくて。本当だったら、あんまり良い話じゃねぇなと」

※昨年本国で公開されたクエンティン・タランティーノ監督の最新作で、サントラを手掛けたモリコーネはアカデミー賞作曲賞を受賞した

――「遊星からの物体X」のボツ曲でアカデミー賞(笑)。もちろん、テーマ曲とかは新曲でしょうけど。

「『ヘイトフル・エイト』を観た時、『遊星からの物体X』と何か似ている気がしたんですよ。どっちもカート・ラッセルが出ているし、密室の状況のなかで登場人物がお互いをいたぶっていて、最後にジェニファー・ジェイソン・リーを吊るし上げるところなんて、物体Xがグワーッとなるのに似てるなって。そういう原稿を書いたら、モリコーネのサントラのことを誰かが教えてくれたんです」