シュガー・ベイブやティン・パン・アレー、細野晴臣のマネージャーとして活躍した音楽プロデューサー・長門芳郎が、77年より店主を務めた東京・南青山のレコード・ショップ〈パイドパイパーハウス〉。そこには長門のセンスで選りすぐられたレコードが並び、山下達郎や大貫妙子、ピチカート・ファイヴらアーティストたちも来店するなど、当時の流行の最前線を彩った場所である。そんな伝説のレコード店が、〈PIED PIPER HOUSE in TOWER RECORDS SHIBUYA〉という名の下に、タワーレコード渋谷店で半年間(予定)に渡って復活した。長門自身も店頭に立つほか、同タイミングで発売された著書「パイドパイパー・デイズ 私的音楽回想録 1972~1989」の発売記念企画として、縁のアーティストや関係者とのトークショウなどが開催される。

これを機に、Mikikiではパイドパイパーハウスにまつわる不定期連載をスタート! 期間中に行われるイヴェントのレポートなどなど、さまざまな記事を公開していく予定だ。その第1回となる今回は、当時の音楽ファンの間でパイドパイパーハウスとはどういう存在だったのか、そしてその魅力を、音楽ライターの桑原シロー氏が自身の思い出と共に紐解いていく。 *Mikiki編集部

パイドパイパーハウス――名前の由来は「ハーメルンの笛吹き男(The Pied Piper of Hamelin)」から。笛吹き男の家とは何やらミステリアスな印象をもたらすが、何を隠そうレコード屋である。かつて、青山通りから骨董通りを曲がってすぐのところに存在したこのショップに並んでいたのは、他店ではなかなかお目にかかることのないレコードたち。どこまでも洒落ていてオリジナリティーがあって、グッドタイム・ミュージックとしか言いようのない音楽たち。

販売形態もユニークで、輸入の小物類や雑誌などが一緒に並べられていたり、木の切り株で作ったテーブルが置いてあって、コーヒーが飲めたりもする。そこには成長株のミュージシャンや音楽業界人が入れ代わり立ち代わり現れては音楽談義を交わし、毎日がご対面番組のような様相だったという。

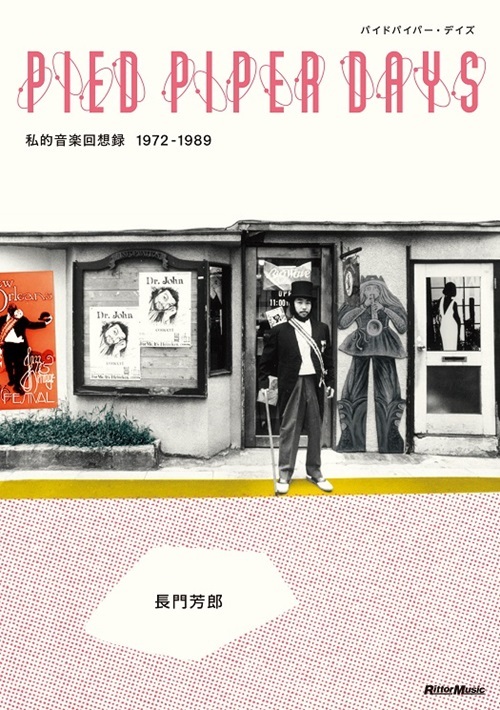

お店の外観を撮った写真がまた風変わりだった。そこにはドクター・ジョンの扮装をした男が笛吹きの横にぼんやりと立っている(上掲の写真)。実際にこんな人がいるのだとしたら入りづらくてしょうがないが、絶対にこだわりを感じさせる風変わりな音盤が待ってくれているに違いない。写真を見るたびにそんな気持ちにさせられたものだ(絵本作家のスズキコージが書いた看板などがまたいっそう空想を掻き立ててくれた)。

ドクター・ジョンに扮していたのは、店長である長門芳郎。日本のポップ/ロック史の貴重な証言者としてさまざまな文献に登場するあの人だ。岩永正敏という個性的なオーナーの理想を実現したパイドパイパーハウスがオープンしたのは昭和50年(1975年)11月のこと。シュガー・ベイブやティン・パン・アレーなどのマネージャーをやっていた長門が、正式なスタッフとして途中から加わることとなるのだが、新旧のアメリカン・ポップスに造詣が深い彼のセンスによってセレクションはすこぶる充実(特に東海岸系ポップス系の品揃えは大変魅力溢れるものとなる)。独自のヒット作を連発することとなり、店のブランド力は格段に伸びていく。

内容さえ良ければ邦楽・洋楽を問わず楽しむ、既存のジャンルに囚われることなく音楽に接する。そんなフレキシブルな感性の持ち主にとって、そこへ行けば何か刺激的なモノを見つけることができる信頼のショップだったパイドパイパーハウス。当時、新進気鋭の小説家のなかにも常連客がおり、村上春樹は83年発表の短編「雨やどり」で、田中康夫は80年の大ヒット作「なんとなく、クリスタル」において、パイドを登場させている。その結果、メディアに採り上げられる機会が増え、最先端のカルチャーが集まるスペースとして認識されていったのだろう。風変わりなパイドの笛の音に合わせるようにして、時代がどんどん付いてきたのだ。

当時の青山といったら、次々に創刊されるファッション雑誌がこぞってブランド品やショップを採り上げ、最新ファッション発信基地としてのイメージを定着させていた頃。閑静な住宅街から、徐々にファッショナブルで洗練された街へと変遷していくのに並行して、パイドも営業を続けていた。パイドの雰囲気をイメージすると、牧歌的な感じと最先端な感じのどちらも浮かび上がってくるのはそのせいだ。いずれにせよ、音楽が最高級の娯楽であり、何よりもイカしたアート・フォームだと信じられていた時代のこと。

そんなパイドパイパーハウスが閉店したのは平成元年(1989年)6月。折しも各レコード・メーカーはアナログ・レコードの生産を止め、本格的にCDの時代へ突入した時期。外資系大型CDショップが台頭していくのとすれ違うようにして、街を去った。

ところで、70年生まれの僕(三重の田舎育ち)は、パイドパイパーハウスに間に合わなかった。山下達郎が大学時代に自主制作したアルバムをショップ独自で復刻した『ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY』を通販で購入するという繋がりはあったけど、店舗に足を運ぶことは叶わなかった。浪人生となって東京と埼玉の県境にあった男子寮へ入ることになったのが89年4月。来たばかりの時は青山や六本木はずいぶん遠くに感じられたものだった。人込みにも慣れはじめて、ようやく足を延ばせるようになった頃に知らされた閉店の告知――思えば70年代生まれのリスナーで、パイド詣に間に合ったという友達に巡り合ったことがないような気がする。

それからというもの、中古盤屋でアルゾのBell盤などのカット盤を手にしては、〈これはパイドで売られていたものに違いない〉なんて思いを馳せたり、長門さんが手掛けたリイシュー・シリーズ〈パイド・パイパー・デイズ〉を一生懸命に追いかけたり、骨董通りをキョロキョロ見回して在りし日の面影を探したりして。たぶん間に合わなかった同世代は似たようことをやっているはず。

僕たちにとって長門さんは、ヴィレッジ・グリーンやドリームズヴィルのオーナーであり、数多くのリイシューを手掛けた(その数1000タイトル超!)音楽プロデューサーのイメージが強い。90年代、日本はリイシュー天国だったが、海外では見向きもされないような良質なポップス/ロック遺産を掘り起こして、新たに光を当てる作業を長門さんは続けてこられた。パイド独自のヒット商品が時代を超えてふたたびロングセラーとなり、若きリスナーたちの心のベストセラーとなっていく。彼が手掛けたハース・マルティネスの98年作『I'm Not Like I Was Before』やジョン・サイモンの2000年作『Hoagyland: Songs Of Hoggy Carmichael』といった新作アルバムなども、甘酸っぱい気分になるグッドタイム・ミュージックばかりで、そこへ行けば必ず何かが見つかる、というパイド的な喜びを与えてくれたもの。閉店後もパイドパイパー・デイズは続いていたのだ。

またしても思い出話で申し訳ないのだが、高校生のある日、中古レコード屋に入ると思わず足を止めてしまうほど素敵な音楽がスピーカーから流れてきた。いったい誰の曲なのかを訊こうと店のカウンターへ向かったのだが、待っていたのはいかにも不機嫌そうな店員。喋りかけないでくれ、というオーラを発している彼を前にして尻込みしてしまい、しょうがなく店を出てしまった。以後、おぼろげな記憶を頭の中でリピートさせながら、モヤモヤする日々が長く続くこととなる。のちにフィフス・アヴェニュー・バンドのデビュー作『Fifth Avenue Band』(69年)が日本主導で初CD化され、あの曲が“In Hollywood”だと判明した際、もしあの時の店員が長門さんだったら、もっと早く解消することができただろうに……なんて思ったものだが、そんな出来事をこのたび刊行された「パイドパイパー・デイズ 私的音楽回想録 1972-1989」を読んでふと思い出してしまった。

〈君の人生にちょっぴり音楽を加えるために〉というフレーズをモットーに、素晴らしい音楽の数々をレコメンドしてきた長門さんの回想談に触れて、パイドは本当にオープンな店だったんだということを実感した。パイド体験者の多くが〈居心地の良さが魅力だった〉と口にしている理由が、昭和の輸入盤文化の良き時代を描いた文章の端々から伝わってくる。それから、長門さんが正しい時に正しい場所にいた人だということも改めて認識させられた(大滝詠一と山下達郎が福生で邂逅する場にも居合わせたのだから)。シュガー・ベイブ『SONGS』(75年)や荒井由実『MISSLIM』(74年)といった、〈超〉の付く名作のレコーディング現場に立ち会った際のエピソードもいろいろと語られており、それはもうひたすらに楽しい。

パイドに足繁く通っていた田中康夫は、自身の著書「33年後のなんとなく、クリスタル」(2014年)で〈音楽業界に棲息する人々が集う一種の梁山泊〉と書いているが、魔法を信じる人たちが集まって生まれたマジカル・コネクションが語られていくところも、読みどころのひとつ。お店の常連たちが組んだグループであるピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラブの田島貴男や〈サバービア・スイート※〉の橋本徹など、長門さんより年下の友人たちとの交友録も興味深いものばかりだ。

※90年代初頭に起きた渋谷系ムーヴメントの中核的役割を果たすことになるレコード・ガイドブック、ならびにイヴェントの名称。橋本徹はその主宰者である。ソウル、ジャズ、サントラ、イージー・リスニングなどの旧譜のなかから〈いま聴くべき音楽〉を発掘し、新しい価値を与えていく作業は当時の若いリスナーたちから支持された

そんななかでいちばん胸を打ったのは、旧友・山下達郎とのエピソード。閉店間際にいきなり山下が店に飛び込んできて、〈生まれたよ、女の子!〉とだけ叫んで去っていったというエピソード。心の片隅で素敵なメロディーが流れてくるようないい話が、きっとほかにもあるんじゃないか――〈パイドパイパー物語〉の続きをもっと読みたい。