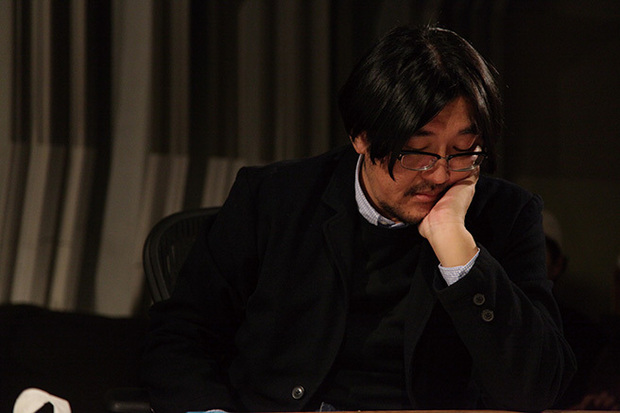

冨田ラボのニュー・アルバム『SUPERFINE』が大変なことになっている。ここ数年、〈いまは新譜がおもしろい〉と言い続けてきた冨田は、昨年プロデュースを担ったbird『Lush』で現代のジャズにインスパイアされたリズムを導入するなど、これまでのイメージを覆す野心的な試みを見せていた。そして今回の新作では、先鋭的なサウンドをさらに細かくナチュラルに消化し、世界中のどこにもない新しいポップスを作り出してしまったのだ。

クリス・デイヴやマーク・ジュリアナ、ハイエイタス・カイヨーテ、アンダーソン・パックにキングといった新世代アーティストからの影響が、原形を留めないレヴェルにまで解体され、散りばめられたようなサウンドは、耳を惹くサプライズと心地良い浸透力を持ち合わせている。そして既報の通り、アルバムの収録曲を歌うのはコムアイ(水曜日のカンパネラ)、YONCE (Suchmos)、髙城晶平(cero)、藤原さくら、安部勇磨(never young beach)など、今日の音楽シーンを賑わせる若き才能たち。そういった前情報だけでも刺激的すぎて目が眩みそうだが、いざ聴いてみれば、ポップ・マエストロらしいフレンドリーな楽曲に頬が緩むはずだ。恐ろしいスピードで世界中のポップ・ミュージックが更新されていく2016年の締め括りに相応しいアルバムの背景を、冨田恵一に訊いた。

リズムに追い付け追い越せくらいのタイミングで歌う人がほしかった

――何といっても、この新作はゲスト・ヴォーカルの人選がすごいですよね。間違いなく豪華だけど、一見よくわからない組み合わせにも映るというか。

「去年の秋くらいから人選を始めていたんだけど、よくわからない人を選ぶというのも、確かにポイントでしたね。これまでの冨田ラボでやってきたものと、サウンドの志向が変わってきたというか。ここ数年聴いていた現代ジャズの影響を、自分の音楽にも反映させるようになって。それをアルバム一枚でやったのがbirdさんの『Lush』だった。そこから、次のアルバムもその方向で推し進めようと思っていたのね」

――以前、birdさんと一緒にインタヴューさせてもらったときにも、「『Lush』の制作中に、最近のジャズ・ミュージシャンの叩くリズムが自然に思い浮かぶようになってきた」と語っていましたよね。

「そうそう。それは新しい自分のアプローチを見つけたような、すごくワクワクする感じだったんだよね。だから、(今回のアルバムで)もともと接点がある人をフィーチャーしても良かったんだけど、それよりも全然関係のない、どちらかというと次世代とか若手と言われている人たちと一緒にやりたかった。彼らに何を感じるかと言えば、フレッシュさだよね。声の若さもそうだし、まだキャリアが浅いとかいろんな意味で。自分の新しいサウンドに、そういうフレッシュな才能をフィーチャーすることで、リニューアル感を前面に出せるんじゃないかなと思って」

――もともと冨田さんは、完成されたシンガーと一緒にやることが多かったじゃないですか。畠山美由紀さんや永積タカシさんみたいな、歌手が憧れるタイプの歌手というか。でも今回の人選に関しては、未完成な部分も感じさせる歌い手のほうが多い。

「若さは未熟さと限りなくイコールで結べるもんね。技術よりもフレッシュさとか、そういうところを欲したのかな。リズムに対する乗り方にしても、完成された人は(タイミングが)どんどん後ろに行くんですよ、基本的に遅くなる。僕らもそれを良しとする価値観を持っていて、よく言ってたのは、遅いぶんには問題ない。むしろ、遅ければ遅いほうがいいと。演奏に関しても、バック・ビートのはっきりした音楽だと、バック・ビートのスネアも重ければ重いほどいいという神話もあったくらいで。でも、若い人たちが意識してタメても同じにはならないし、彼らは基本的にはジャスト(リズムの基準)に近いところにポケット(リズムを気持ち良く感じるタイミング)を感じて歌っている。リズムが〈カッカッカッ〉ときたら、それに乗り遅れないように、なんだったら前に追い越しちゃう。自分が熟練を欲していた頃なら、もっとゆったりしてほしいと思うだろうけど、今回はタメてタメて表現する人よりも、リズムに追い付け追い越せくらいのタイミングで歌う人が欲しかった」

――確かに余裕があるというよりは、むしろ突っ込んでいるような瞬間もありますよね。でも、それがサウンドにも合っている。

「最近思うのは、ヒップホップ界隈の人ってすごくキックを重視するから、キックをどうレイドバックしたポケットに入れるかに注力していて、バック・ビートのスネアに注目すると突っ込んで聴こえるものも多いんだよね。しかもクリスピーで耳につく音色のスネアを大きめに出している。以前はもっとバック・ビートをゆったりさせるべきじゃないかと思っていたんだけど、だんだん気持ち良くなってきたんですよね、コレコレって(笑)。この現象は、以前はドラミングのなかでもっとも歌わせられるパーツであったスネアが基準、クリック的な役割になって、グルーヴを出しつつ歌うのがキックになったってことなんだけど、タメて表現するタイプじゃないヴォーカリストに歌ってもらうのは、実は結構似ているところがあるんですよ」

――というと?

「いまって、ヴォーカルがクリック代わりに聴こえる音楽が結構あると思うんです。アメリカのメインストリームでも、ヴォーカルが真ん中にドカンとあるじゃない? 最近のヴォーカルは綺麗に修正されているものが多いから、横軸、縦軸にぴったり合っている。コンプで音量も一定になってるから、要するにピッチもリズムも音量も基準として完璧なわけ。だから、ヴォーカルの後ろでバック(の演奏)がうねうねしてたりすると、歌声を基準と認識しながら、後ろの動きを聴いているような場面が増えているように思うんです。今回僕がやったアプローチでは、そこまでヴォーカルを(機械的に)基準としての役割にはしていないけど、どうしてもジャストに行きたがるような性分の、まだいろいろこねくり回せていないような人に歌ってもらって、似たような効果も出せるとおもしろいかなと思ってね」

――お話の通り、コムアイさんやYONCEさんは以前の冨田さんなら起用するタイプではないヴォーカリストですよね

「特にあの2曲だからね。YONCEさんはこれまでの冨田ラボ的というか、メロウな曲を歌ってもらうというのが順当なんだろうけど、曲を聴いてびっくりしたと思う。あんなに音符の数が多い曲は、たぶんSuchmosにはないだろうし(笑)」

――“Radio体操ガール”は大変だったでしょうね

「しかも、あの曲は歌入れした最初の曲だったんだよね。1月に5曲録ったんだけど、スケジュールの都合で、そのヴォーカル・レコーディング週間の初めの1曲になった。本当はゆったりしたやりやすい曲から始めて、僕もほぐれたところで録音できると楽だったかもしれないけど。でもたくさんテイクを重ねてもへこたれずに、ずっと歌ってくれたな」

――あの曲では、ラップみたいなものをメロディーにするという実験をしているのかなと思いました。

「本来ならラップはラッパーのもので、リリックやフロウも自分なりに考えるからこそスリルが生まれるんだろうと。そういうラップのスリルを自分で作曲したいと思ったんだよね。作曲したメロディーでラップと同じようなスリルとかおもしろさを表現できたらいいなって。さらに、どうせだからリリックもそうしたくなった。普通のポップスにおける分業制のように、作詞者がいて※、作曲者がいて、歌う人がいるという形でやってみたかったんですよね。でも、そこでラップの心得がある人が来ちゃうと、(作曲したメロディーではなく)ラップに寄せて歌いそうな気がしたので、そうじゃない人を選んだんです。YONCEさんの歌って、アタックも耳触りがいいしスムースでしょ? だからこそ、ぜひともやってほしかった」

※“Radio体操ガール”の作詞はかせきさいだぁが担当

――“Radio体操ガール”は、最初はちょっと気持ち悪かったけど、その違和感がだんだん癖になるんですよね。

「僕は最初から気持ち悪くはないけど(笑)、やっぱりちょっと不思議だよね。YONCEさんも歌詞が付く前の段階ではメロディーが覚えづらかったみたいでね、あたりまえだと思うけど。でも何回も歌っているうちに、あまり聴いたことのないような感じになって。そして歌詞が付いた歌を聴いたときには、間違いないって思えたんだよね」

――あの曲を聴いて、僕はプレフューズ73を思い浮かべましたね。ヴォーカル・チョップのような効果を、作曲したメロディーで生み出しているような感じで。でも明らかにチョップはしていないし、意外とスムースだから気持ち悪いんですよ(笑)。

「ああ、マシーンのリズムを生身のドラマーが叩くのと近いかもしれないね。チョップした声をもう一度歌わせてみた、みたいな。そういうコンセプトは具体的にはなかったけど、プレフューズは僕も好きだし、普通にこれまでと同じように音楽をやって、肉体から自然に出てきた感じではない気がするね。チョップして作ったようなメロを人力で歌う、か。うん、そうだね、おもしろいね」