KNOCK ON THE DOOR Chapter 2

[特集]理想の〈アメリカ〉を求める旅は続く

米国はどこへ向かう? 未来に希望を見い出せないなら、心の故郷に、古き良きあの頃に帰ればいい。アメリカーナは絶対にあなたを裏切らないのだから……

★Pt.1 COURTNEY BARNETT & KURT VILE『Lotta Sea Lice』

★Pt.3 NICOLE ATKING/DAN ZANES & FRIENDS/時流も味方にニュー・ウェストが大躍進!

★Pt.4 ディスクガイド

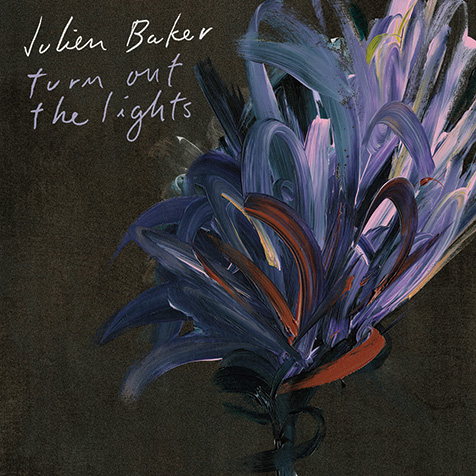

JULIEN BAKER

静かな語り口調で自身の傷と向き合った少女の歌は、やがて人々の癒しとなり……

敵が明確ならば怒りも異議申し立てもダイレクトに表現できる。自己保身第一の政治家や差別主義の権力者には、ハッキリした言葉と姿勢で立ち向かえばいい。こう言うと何だが、激情は音楽で表現しやすいところがあるように思う。しかし、どうにもならない人間不信、死にたくなるくらいの悲しみや孤独を歌にすることは容易くない。そもそも、そういう精神状態にある人間には、何かを表現をしようという気力など簡単に湧きやしないのではないか。ましてや、それが10代の少女だったら〈それって思春期特有のよくある悩みでしょ?〉といった感じで、まともに取り合ってもらえなかったりもするだろう。

だが、ジュリアン・ベイカーは出口の見えない不安定そのものの姿を、正面から記録して歌にした。悲壮感に覆われた様子を描写し、歌にした。それはギリギリの状況で絞り出された脆く儚い心の叫び――同じ思いを抱えている人や、過去に似た経験をした人の胸に刺さったり、寄り添ったりする力のあるものだった。The New York Times紙は彼女の楽曲を〈いまにも壊れそうな儚さから告白へ至る強さ、贖罪とトラウマを詩的かつ豊かに表現した音楽〉と評したが、まさにそういうこと。Pitchforkの〈素晴らしい才能を持った作曲家であり、彼女のイメージは感覚を突き刺してくるが、その声は人の心を掴んで離さない〉という評も言い得ている。

激情の表現ではない。自分でもわからない痛み、迷い、葛藤、喪失感をどうにか歌にしているのだから、音は揺らめいているし、言葉は断定的じゃないし、ヴォーカルもある意味で頼りない。でも、だからこそ作り物ではないことがわかるし、それゆえに信じられる。ジュリアンの歌を聴いて、〈まるで自分のようだ〉と共感したり、救われたりしている人がいまのアメリカにはたくさんいるのだ。

ジュリアン・ベイカーはテネシー州のメンフィスに生まれたインディー・フォーク系のシンガー・ソングライター。9月で22歳になったが、高い評価を得たデビュー作『Sprained Ankle』をギター片手に録音した時はまだ18歳だった。学校生活に馴染めず、逃避の手段として学生寮の自分の部屋で曲を書き溜め、同性愛者のクリスチャンである自身を見つめながら、自分が存在し続けるためにアルバムを作ったという。同作のタイトル・トラックには薬物依存、信仰の喪失、自殺未遂など彼女の壮絶な実体験が歌い込まれていたものの、メロディー自体は優しく、詩情に溢れ、そのギャップに筆者も心を鷲掴みにされた。

そして『Sprained Ankle』が世に出てから2年の月日が経ち、ジュリアンはここにセカンド・アルバム『Turn Out The Light』を完成させた。レコーディング場所は故郷メンフィスの歴史あるアーデント・スタジオだ(過去にはレッド・ツェッペリンやサム&デイヴ、忌野清志郎なども使用)。「新しいアルバムのためにメンフィスへ戻って来たことで、まさに一周したという感じがする。私はメンフィスという地をとても誇りに思っているし、この場所で出会った芸術的な才能に溢れる人々を自慢して見せたかったの」と本人はコメント。前作ではラストの“Go Home”以外、南部の土地に対するこだわりが特に表れていなかったが、自身の葛藤だけでなく近しい人々の経験だったり、他者との関係性だったりも意識するようになったことから、改めて故郷(Home)に気持ちが向かい、その地で制作しようと決めたのかもしれない。それに、おそらく前作が正当に評価されたことで、自分の作る音楽が誰かにとって一種の希望になっている事実を本人も肌で感じたのだろう。だからこそ、より多くの人に届けんと、繊細さや揺らぎは残しながらも、外部プレイヤーを起用したサウンドには広がりと深みが増し、それが曲の強度と輝きに結び付いているように思う。これもまた現代のアメリカで切実に必要とされている歌であり声なのだ。

Live Information

〈ジュリアン・ベイカー初来日公演〉

2018年1月26日(金) 東京・渋谷WWW

2018年1月28日(日) 大阪・心斎橋CONPASS

※詳細は近日発表!