その話の続きが聞きたい――。

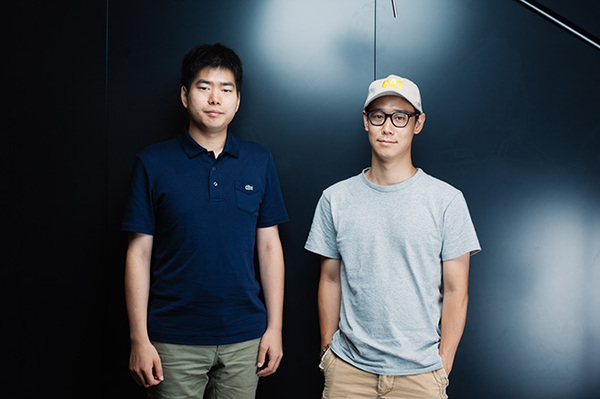

気鋭のシンガー・ソングライターとパリで勉強中の若き音楽学者によるジャンル越境の芸術論。

レーベルオーナー、プロデューサー、ヴォーカリストと、日本の音楽シーンの先端でマルチな活躍を続けてきた小袋成彬が、自身名義のソロ・デビュー・アルバム『分離派の夏』を発表したのが今年4月末のこと。宇多田ヒカルがプロデュースを手がけたという話題性以上に、聴き手の心を揺さぶるその声に、その言葉に、大きな衝撃を受けた音楽ファンは筆者だけではないだろう。

アルバムが冒頭から“語り”で幕を開けるのも印象的だ。川端康成の『伊豆の踊子』から始まり三島由紀夫、ベートーヴェン、ラヴェル、R.シュトラウス、宮崎駿に至るまで、芸術家にとって作品とは“それを生み出さなければ前に進めない必然”だと語る声の主は、パリの大学で音楽学を学ぶ八木宏之。そのトラックはほんの2分ほどで終わってしまうが、ジャンルを超越して熱っぽく展開する話の続きが聞きたい――そんな思いから、おふたりにご登場いただいた。

――おふたりは、もともと友だちだったのですか?

八木「小袋くんと一緒にTokyo Recordings(※レーベル)を主宰している小島裕規くんが、僕の小学校からの同級生で、数年前に小袋くんを紹介してくれたんです。そこで意気投合して、それからは友だちですね」

――八木さんの語りが入ったトラックは《042616@London》と名付けられていますが、ロンドンで録られた?

小袋「はい、僕がロンドンに遊びに行ったとき、八木くんとカフェでビールを呑みながら、今作っているアルバムについて話していたんです。そうしたら八木くんが、“それって喪の仕事だよね?”と言った。その言葉にハッとして、後日あらためてちゃんと語ってもらったのがあの音源です」

八木「アルバムで使われている部分だけでなく、いろいろな文学者や音楽家の話をしました。けれど僕としては、小袋くんがその話のどこをカットして、どう使おうと関係なかった。僕はただ話しただけで、あとは“ご自由にどうぞ”という感じ」

小袋「素材として、僕が勝手に使わせてもらったわけです。ライヴでは、アルバムには入っていない部分の話を使ったりもしています」

――“喪の仕事”ってフロイトの言葉ですよね(※人がなにかを喪失する体験をした際に、その悲しみから離脱するための心理的なプロセスを、フロイトは“mourning work”と呼んだ)。

八木「そうです。僕が日本の大学に通っていたときに受けた日本文学の授業で、日置俊次という歌人としても有名な先生が、“多かれ少なかれ、芸術は喪の仕事です”とおっしゃったのがずっと心に残っていて、ロンドンで小袋くんから《Daydreaming in Guam》の話を聞いたときに、その言葉を思い出したんです。日置先生は夏目漱石とか宮沢賢治を引き合いに出しながらお話されていましたが、僕は川端康成や三島由紀夫の例を出しつつ、音楽家にも同じことが当てはまるなと思ったので、ラヴェルの《子どもと魔法》や、R.シュトラウスの《メタモルフォーゼン》、ベートーヴェンの3つの最後のピアノ・ソナタとかも“喪の仕事”なんじゃないか、といった話を小袋くんにしました。そうしたら、彼にピタっとはまったみたいで」

小袋「八木くんの話を聞いて、ああ、自分がやっていることって、そういう意味があるんだっていうことを認識したんですよ。僕はもともと芸術家肌ではなく、どちらかといえばビジネスマンに近い性質なので、作品は人に触れられなきゃ意味がないってずっと思ってた。けれど、今はもう会えない親友のことを思いながら《Daydreaming in Guam》という曲を作った瞬間から、そういったことをまったく考えられなくなっちゃって。売れるとかウケるとか、そんなことはどうでもいいから、とにかく作らなければならないみたいな、その衝動だけで突っ走ってアルバムを一枚作ったんです。だから“喪の仕事”という言葉が響いたんでしょうね」

――まさに自分のために作ったアルバムですね。それを作らなきゃ前に進めないという必然性において、八木さんの語りにある、川端康成にとっての『伊豆の踊子』と同じだと。

小袋「同じとまではおこがましくて到底申し上げられませんが。でもまあ、体験や感情など、自分の中で消化しきれなかったものを、芸術として昇華していく作業という意味においては、同じ“喪の仕事”ですよね」

八木「《Daydreaming in Guam》はもちろんですが、僕は《門出》もそうだなと思いました。あれは妹の結婚式について歌っているようでいて、じつは歳をとった父親と息子である自分との関係に考えを巡らせている。自分を納得させる作業というか、そういう面では“喪”ではないにせよ、同じような作業だなと」

小袋「そう言われてみれば、そうかも」

八木「ただ、ひとつ付け加えておくと、すべての魅力的な芸術作品が“喪の仕事”であるとは限らないんですよね。単純にカッコいいとか、ただエレガントだという作品もある」

小袋「そうだね、天才がなんの気なしに作ったトラックも十分に魅力的だから」

――それにしても、おふたりの話を聞いていると、文学や音楽、歴史、政治まで、ボーダーレスで幅広いですね。いつもそんな会話を?

小袋「普段の会話はもっとヒドイですけど(笑)」

八木「でも、どんなものでも、良いと思ったものはポンポン話題に出すっていうのは、僕も小袋くんも、小島くんも、みんな同じかもしれません。ひとつのジャンルだけマニアックに掘り下げるというより、芸術に限らず、興味のあるものはジャンル関係なく話します」

――クラシック音楽の話もするのですか?

小袋「ラヴェルとドビュッシーを比べても意味はないっていう話で、この間盛り上がりました。たまたま同時代のフランスに生きていたというだけで」

八木「そう、じつは比較要素があまりない。ラヴェルという人はあくまで自分自身に興味があったから、創作においても個人的な慰みというか、自分の中から出てきたものを作品にした。一方、ドビュッシーという人はつねに時代の先を見ていて、進歩主義的な観点から音楽を前に推し進めようと作品を書いた。そう捉えると、小袋くんはドビュッシーではなくラヴェル型のアーティストだねと」

小袋「ラヴェルの感覚、メロディの美しさは好きですね。あと彼が持つ内省的な性格にはシンパシーを感じます。先日、ピアニストのチョ・ソンジンがベルリン・フィルとラヴェルの協奏曲を弾いている映像を観て、すごく感銘を受けました」

八木「いつか彼と共演できたりしたら、絶対面白いよね」

――『分離派の夏』というタイトルは、ウィーン分離派と関係があるのでしょうか。

小袋「べつに意味なんてないですよ。ウィーン分離派という名前くらいは知っていましたけど、ただ“分離派の夏”という5文字の字面がデザイン的に良かったので決めました」

八木「でも小袋くんは、ほかのインタビューで“社会に馴染めているけど、ちょっと違和感がある自分”みたいな説明をしていたよね?」

小袋「まあ、大体そういう感じじゃない? タイトルって難しいよね。ひとつ名前をつけちゃうと、楽曲が持ついろいろな要素がすべてその色に染まっちゃうから、僕は基本的につけたくない。だからタイトルに込めた意味とかを聞かれても明言は避けて、のらりくらりとはぐらかしちゃったり」

八木「小袋くんは作り手だから、自分の手を離れた作品についてあれこれ聞かれても、“べつに意味なんかないし”って答えちゃう感じはよく分かる。小袋くんに限らず、なにかを作ってる人はみんなそう。でも僕みたいな人間は、どうしてもそこに意味を探りたくなっちゃう、紐解きたがりというのかな。だからつい“それって、こういうこと?”と聞いてしまう。そうすると、“言われてみればたしかに。そうだったんだ!”って作り手側に驚かれることが多いんですよね」

小袋「“喪の仕事”の話がまさにそうだった」

八木「そこでいつも思うのは、“えっ、それを分からなくて作ってたの?!”ということ。芸術家というのは、つくづく不思議な存在ですよねえ」

――いつまでもお話を聞いていたいですが、残念ながらお時間となりました。ありがとうございました!

小袋成彬(Nariaki Obukuro)

1991年4月30日生まれ。R&Bユニット”N.O.R.K.”のボーカルとして活躍。音楽レーベルTokyo Recordings設立し、水曜日のカンパネラへの歌詞提供のほか、adieuなど様々なアーティストのプロデュースを手掛ける。伸びやかな声と挑戦的なサウンドデザイン、文藝の薫り高き歌詞が特徴。今年4月、デビューアルバム「分離派の夏」を携えソロアーティストとしてデビュー。

八木宏之(Hiroyuki Yagi)

1990年東京生まれ。青山学院大学および愛知県立芸術大学大学院で音楽学を学んだのち、渡仏。現在、パリ・ソルボンヌ大学音楽専門職修士課程2年次在学中。新日本フィルなどを中心に、広くクラシック音楽のコンサートのプログラムノートを手がけている。