ネオアコはそこまで好きじゃなくて……

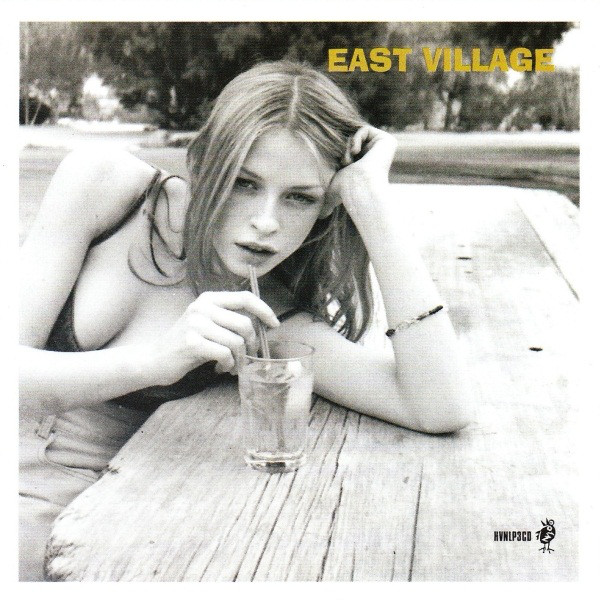

――イースト・ヴィレッジの『Drop Out』(93年)はちょっとエッチなジャケットも素敵なネオアコのクラシック。

「ネオアコをちゃんと聴きはじめたのが大学に入ってすぐで、イースト・ヴィレッジはバーズとかからの影響が強いバンドとして知ったような気がします。これを言うと意外に思われるかもしれないですけど、実は僕ネオアコ自体はそんなに好きではないんですよ。特にボッサやジャズの要素が入ったもの、チープな打ち込みのものとかは……。イースト・ヴィレッジはバンド・サウンドがしっかりしていて熱量があって、かつ60年代の要素が強いということで、自分にとってはすごく聴きやすいバンドだった。大学2年の秋にイギリスに留学していたんですけど、秋冬の雨がちな気候が絶望的に肌にあわなくて病んでたんです。貴重な晴れ間になると必ずイースト・ヴィレッジを聴きながら歩き回っていました」

――暗いエピソード(笑)。このアルバムは1曲目からグルーヴィーでかっこいいですよね。

「結局好きになるのは根っこがちゃんとロックっぽい熱いバンドなんですよね。ペイル・ファウンテンズもファーストじゃなくてセカンドの『From Across The Kitchen Table』(85年)が好きですし」

同時代のバンドとして門戸を開いてくれた日英のロックスター

――Galileo Galileiの『PORTAL』は2012年。ようやく同時代の音楽が出てきました。

「このアルバムに入っている、アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』のテーマ曲“青い栞”を聴いて、すごく好きになりました。もともとバンドのことは知ってはいたんですけど、それまで正直あまり印象がよくなかった。初期の彼らは味の薄いバンプみたいな捉えられた方をされがちだったと思うんですけど、僕も完全にそういう認識。なので、“青い栞”をはじめて聴いたときに、ちゃんとギター・ポップっぽいというか、音像とかもいままでのJ-Rockっぽい感じじゃぜんぜんなかったので結構ビックリしたんですよね」

「それからしばらくして周りのバンド友達も〈Galileo Galileoはすごい〉と盛り上がりはじめて、“Imaginary Friends”のセッション映像を観て、さらに衝撃を受けました。スタジオ内でメンバーが円形になってシンセを弾いている映像だったんですけど、チルウェイヴとかの流れを完全に汲んだ音だったんです。どうやらこのアルバムは聴かないといけないようだと思い、聴いたところものすごくハマって……という感じですね。

当時はそんなに現行のインディー・シーンへの興味がなくて、音楽の進化は90年代で終わったという意識さえあったんですけど(笑)、Galileo Galileoを入り口にいまのいろいろなインディー・バンドを聴くようになった。アルバム全体を貫いている内省的な空気がすごく好き。当時、就活をしていたんですけどまったく上手くいかなくて、そういう辛い時期にこのアルバムを聴きながら河原を自転車で走っていました」

――これもご自身の暗い体験と結びついているんですね。

「基本的に病んでいて音楽に救われながら音楽をやっているという、そういう話ばかりになっちゃいますね」

――音楽が心の支えになっている人が作る音楽だから、フォトハイの作品にも誠実さを感じますね。Galileo Galileiは、サウンド面で進んでいる部分があまり評価されてこなかったバンドじゃないですか? 逆にいま語られることで本人たち的にも報われる面があるといいなと思います。

「なにぶん初期の邦ロックっぽいイメージのままのリスナーが世の中に多い気がします。そういう意味で、いまはBBHFとして海外のシンセ・ロック勢との同時代的な部分がちゃんと評価されるようになってきているのかな、という印象もある。いいですよね」

――次は1975の初作『The 1975』(2003年)。

「彼らの存在を認識したのは、Galileo Galileiが”Chocolate”の日本語カヴァーをやってたからなんです。最初は見た目もチャラいし歌い方も仰々しいし、ホントにいけすかないバンドだなと思ったんですけど、アーティストとして流行りものを勉強しようという意識で、アルバムを買って聴いてみたんです。そこで実は歌詞がものすごく暗いことに気づいた。

犯罪やドラッグの話とか性愛における苦しみとか、あとは家族間の不仲とか、そういった題材の歌ばかりなので、誰が聴いてもどこかしら感情移入できると思った。その後、自分もエモや80年代のシンセ・ポップとかを聴きだすなかで、彼らのルーツが見えるようになってきて、より理解できて。ポップソングとしての強度がどれもほんとにすさまじいし、ライヴを観てもメンバーの存在感がすごい。はじめて聴いたときと自分のなかで180度評価が覆りましたね」

――1975がこんなにすごいバンドになるなんて、当時は誰も思っていなかった。

「作品ごとにちゃんと前進して違うことをやっていこうという姿勢もすごいと思います。社会意識も高いし、メディア戦略とかもちゃんとコントロールされていて、ホントにいま最もみんながやりたいことをちゃんとやっているバンドだと思いますね」

『New Young City』にも強く影響を与えた2作

――いよいよラスト2枚です。いまのUSインディーを代表するロック・バンド、ダイヴの『Oshin』(2012年)。

「音楽を聴き疲れしているとき、何も聴きたくないときに気が付くと聴いているアルバムなんですよね。リリースから数年たって思い返してみても、かなり立ち位置やサウンドが独特というか、ポスト・パンクやシューゲイズ、サーフ・ロック、クラウト・ロックなどいろいろな文脈の流れを汲みつつも、そのどれでもない不思議な音が鳴っているアルバム。曲もメロディーが格別強いわけではないけれど、なんとなく印象に残る。一般的な良い音ではないけれど、ものすごくかっこいい音なんですよね。なんとも形容しがたい不思議な魅力のある作品だと思いますね」

――ペインズ(・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハート)らが牽引していた2010年代のギター・ポップ・リヴァイヴァルの流れでも独特な作品ですよね。特異点というか。

「自分たちのセカンド・アルバム『he(r)art』はミックスのリファレンスを『Oshin』にしていました。音数自体はそんなに詰まっているわけではないけれど、ディレイとリヴァーブを深めにかけて、それぞれの音を拡散することで隙間を埋めていくというイメージで音作りをした。自分たちの音楽にも、わりとストレートに『Oshin』からの影響が出ていると思います。楽曲単位で見てもダイヴのオマージュのような曲が前作にも今作にもありますしね」

――最後の一枚はターンオーヴァーの2015年作『Peripheral Vision』。ギター・ポップ界隈のみならずエモやパンクのリスナーからも熱狂的な支持を集めた作品ですね

「これもいままでになかったバランスを持っているという印象でした。言うなれば、キャプチャード・トラックス系のインディーとエモの中間に落とし込まれたアルバム。かつターンオーヴァーの作品のどれとも違って独特の陰りが魅力的で、このアルバムの音や空気感には強く憧れています。『New Young City』でも“繋ぐ日の青”と“ハル、ヨル、メグル。”の2曲は曲間の繋ぎも含めてかなりターンオーヴァ―を意識しました」

――このアルバムの独特な魅力ってなんなんでしょうね。

「ターンオーヴァーはかなり人間味がある音だし、歌詞もストレートな感じの表現が多いですよね。楽曲全体の起伏も、エモに根差したアンサンブルがされている印象。ターンオーヴァーのこのアルバムを境に、アメリカではエモとシューゲイズのクロスオーヴァ―がどんどん進んでいる流れがあるんですけど、以降のバンドは音がもっと歪んでいるんですよね。それらと比べるともっとクリーン。なんやかんやで唯一無二のアルバムだなと思います」

――いくつかのアルバムで、フォトハイの新作への影響についても話が出ましたが、この10枚以外で特に参照点になったアルバムはありますか?

「マスタリングのときはオールウェイズのセカンド・アルバム『Antisocialites』(2017年)をリファレンスとして出しました。彼らのファーストについては、曲はいいけどよくあるインディー・ポップのバンドって感じで特に印象に残らなかったんですけど、セカンドで一気に音の空間処理が複雑になり、曲もより内省的でドリーミーさが色濃くなった。そこが今作を作っているときの自分のムードにもぴったりとはまったので、かなり意識したところではあります。

オールウェイズのセカンドはホントに生活のサウンドトラックみたいなアルバムだと思う。モリーは架空の失恋アルバムを作ったと言っていて、恋人とうまくいっていない状態をいろいろな表現で歌っている曲が多いんですけど、そういう内省的な歌詞やコンセプチュアルな作りも含めて影響されましたね」

個人的な記憶と結びつく音楽を作りたい

――今回10枚挙げてみて、夏botさんとしては自分がどんな点に価値をおいて音楽を聴かれていると思いますか?

「うーん……ひとつ言えるとしたら、曲がいいだけのアルバムにはあまり惹かれないかもしれない。なので、ここにあげた10枚の共通項としては、音響的な部分で独特の魅力があるアルバムが多いのかなと思う。サウンド面でのおもしろさがあって、曲がものすごくよくて、歌詞が内省的だったり普遍的だったり。そこに自分が共感できたり、落ち込んでるときに寄り添ってくれたりするような、そういう作品を好きになりがちですね。ひいては自分が作るうえでもそうした作品をめざしていると思います」

――パーソナルな体験に根差して、アルバムが記憶されているのがおもしろかったです。最近はメディアの記事だと自分語りを入れたレヴューなんかは批判されることも多いけれど、やっぱり音楽を聴くことは個人的なものじゃないですか。自分たちの音楽もそうであってほしいと思います?

「SNSなどで自分のアルバムの感想を見つけたときに、それはもう年に何百枚と新譜を聴いているような方が丁寧にレヴューをしてくださるのもすごく嬉しいんですけど、それ以上に嬉しいのは、どこどこで何をしているときにFor Tracy Hydeを聴いて、それがすごく良くて涙が出たとかそういった個人的なことなんです。

たとえば、最近見たなかで〈彼氏とベッドでじゃれあいながらFor Tracy Hydeの新譜を聴いて、彼氏が帰ったあとにまた1人で聴いている。やっぱりいいアルバムだな〉みたいな書き込みがあった。そういう幸せな聴き方がある一方で、〈最近失恋をしてしまってFor Tracy Hydeが染みる〉みたいなのもあったりして。両極端だけど、そういった個人的な感想をもらうとすごくおもしろいし、〈そういうものをめざしているんだよな、作ってよかったな〉と思う。なるべく個人的な記憶と結びつくものを作りたいですし、受け手側もそれを表現してくださると僕はすごく嬉しいですね」

LIVE INFORMATION

For Tracy Hyde『New Young City』 Release Tour『#FTHNYC』東京公演

2019年10月16日(水)東京・渋谷WWW

開場/開演:18:00/19:00

前売り/当日:3,000円/3,500円(いずれも別途1ドリンク代)

共演:warbear

オープニング・アクト:APRIL BLUE

★詳細はこちら