Page 3 / 5

1ページ目から読む

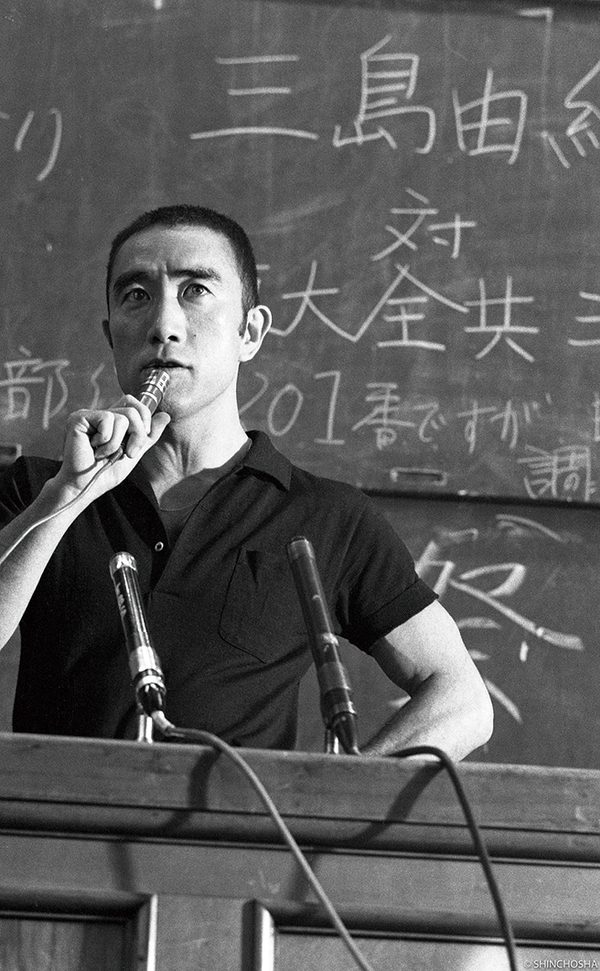

©SHINCHOSHA

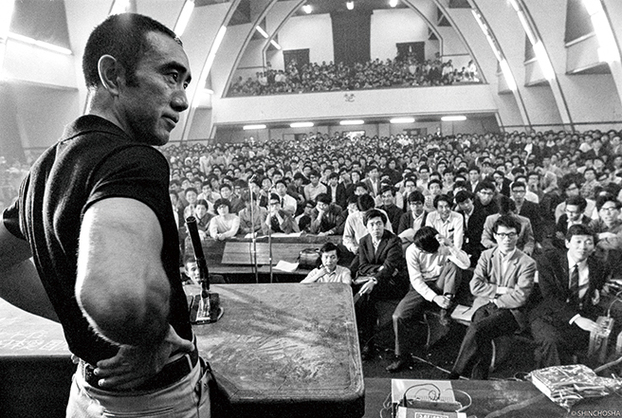

映画では、討論の内容を収めた前述の書物では伝わらない諸々の現象が捉えられる。たとえば、討論会の企画者で当日は進行役を務め、50年前の出来事を振り返る証言者としても本作に出演する木村修が壇上で三島を思わず〈先生〉と呼び、すぐさま反省しながらも東大教師よりも三島のほうが〈先生〉と呼ぶに値する……と居直る有名かつユーモラスな場面。今回初めて映像で見ると、この〈言い間違い〉がいかにその場の緊張を和らげ、その後の討論を勢いづけたかがわかる。その瞬間、カメラは強張った面持ちの学生服姿の木村から目を逸らし、小休止のために傍らで煙草を吸う三島の愉快そうな笑顔(活字では読み取れないもの)にすかさずズームする。

あるいは、芥正彦(彼も証言者として出演する)による討論への「劇的空間」(豊島)の導入は、議論の密度を一気に高めるからだけではなく、活字に起こされるはずもない〈無言劇〉の介在によるものだった。会場からかすかな笑い声が聞こえるなか、画面外から芥が近づき、三島が咥える煙草にマッチで火をつける。嫌煙の風潮からスクリーンにおいてほぼ見られなくなった煙草の美しきやり取りの好例ともなるだろう、感動的な映画的瞬間である。