ジャズドラマー、プロデューサーのカッサ・オーバーオール。ジェリ・アレンやシオ・クローカーのバンドでジャズドラマーとして活躍しながら、自身初のリーダー作として2019年にリリースした『Go Get Ice Cream And Listen To Jazz』は、ミックステープのようにチョップされた演奏とビート、本人のラップが交差する不思議なものだった。今年5月にリリースした最新作『ANIMALS』ではイギリスの名門ワープ・レコードと契約したことも話題となっている。ポストプロダクションでセッションを切り刻んでビートを構築するスタイルを、〈ヒップホップ的〉と言ってしまうのは簡単だが、彼の作る音楽は、いわゆる分かりやすいフックやビートを作るということとは別の次元で思考が働いているように感じていた。

今回、東京・大阪での単独公演開催と〈朝霧JAM〉出演のために来日した彼に、タワーレコード渋谷店のTOWER VINYLでレコードを選んでもらったら、彼の音楽に通底する何かが見えてきた気がした。

タワレコで初めて買ってもらったCDはノーティ・バイ・ネイチャー

――日本に来た時にレコードショップに行ったりしますか?

「行きたいけれど時間が無くて行けてないんだ。いつか行ってみたいと思っているよ」

――レコードショップの思い出はありますか?

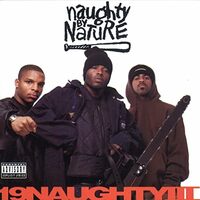

「小さい頃はよくタワーレコードに行っていたよ。我が家に初めてCDプレイヤーが来た時に、両親がタワーレコードに連れて行ってくれて〈なんでも好きなCDを一枚選んでいいよ〉って言ってくれたんだ。僕はノーティ・バイ・ネイチャーの“Hip Hop Hooray”※を選んだ。兄はディゲブル・プラネッツの『Reachin‘ (A New Refutation Of Time And Space)』(1993年)を選んでいたね。あれも好きなレコードだった。だから今日はタワーレコードに来れて嬉しいよ。もうアメリカには無いからね。

DIGABLE PLANETS 『Reachin‘ (A New Refutation Of Time And Space)』 Pendulum/Elektra(1993)

今回選んだのは〈自分が小さい頃によく聴いていたレコード〉とかではないんだ。そういう思い出を語るのとは、違うアプローチをしてみたんだよね。よく聴いたものもあれば、そうでは無いものもある。でもどれも重要なレコードだよ」

トニー・ウィリアムスが僕の音楽の根本を作った

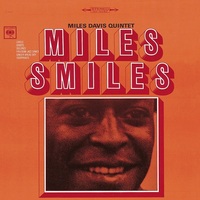

――最初に選んだのはマイルス・デイヴィス『Miles Smiles』(1967年)です。

「このレコードは選んだ中で唯一、長年愛聴しているレコードだ。マイルス・デイヴィス(トランペット)、ウェイン・ショーター(サックス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、そしてトニー・ウィリアムス(ドラムス)が参加している。このアルバムでのトニー・ウィリアムスのプレイが、ドラムの演奏だけじゃなく音楽の作り方に至るまで、僕の根本の考え方を作ったと言ってもいいね」

――ドラムの演奏だけではなく?

「ドラムを演奏するだけでなく、音楽の作り方や、録音することに至るまでだね」

――それはどんなところですか?

「トニー・ウィリアムスの〈センシティビティ〉(感受性/敏感さ)だね。このアルバムで聴くことの出来るセンシティビティと彼のタイム感は、自分の現在のプレイフォームに大きく影響を与えていると思うな。このレコードの演奏のセンシティビティとアグレッシブさのバランスは、僕が他の作品で聴いたことの無いようなものだったんだ」

――なるほど。

「例えば同じマイルス・デイヴィスでも、ジミー・コブがドラムを叩いている『Kind Of Blue』(1959年)は究極的にセンシティブで、空間やダイナミクスを最大限に使った音楽だよね。それが後年の『Bitches Brew』(1970年)になるとアグレッシブな部分の割合のほうが大きくなる。

美しいサウンドから、殻を打ち破ってエクスペリメンタルなサウンドに変化していくんだけど、このアルバムは、その間のアルバムだと思うんだ。そのバランスが好きなんだよね」