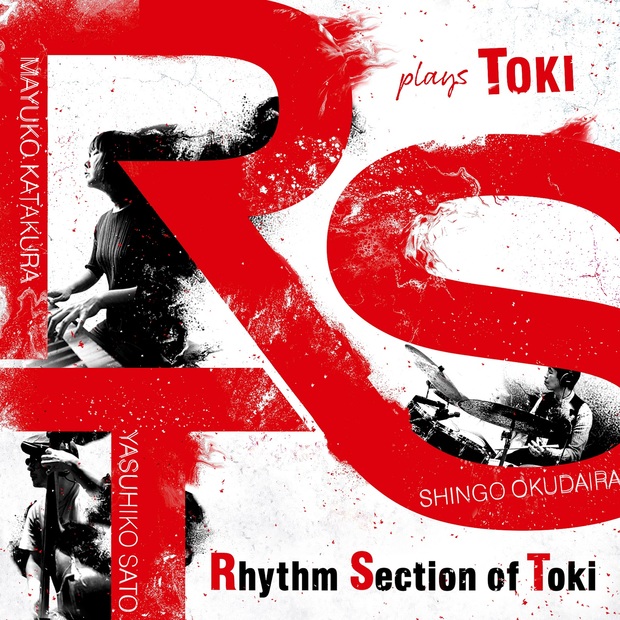

日本ジャズの新たなプラットフォーム、Days of Delight(ファウンダー&プロデューサー:平野暁臣)がまたしても興味深い一作を6月25日にリリースする。片倉真由子、佐藤恭彦、奥平真吾による〈RSTトリオ〉の『plays TOKI』だ。

RSTとは〈Rhythm Section of Toki〉の略。すでにDays of Delightから『ブラック・アイズ』、『アフター・ダーク』をリリースしているサックス奏者、土岐英史率いる〈土岐英史クインテット〉のリズム・セクションをこの3人が務めていることに由来する。演奏曲目は、同クインテットのライブで演奏されている現行のレパートリーばかり。

〈特定のサックス奏者の楽曲にピアノ・トリオで取り組んだ作品〉としては、トミー・フラナガン(ピアノ)がジョージ・ムラーツ(ベース)、アル・フォスター(ドラムス)と組んだ『Giant Steps: In Memory of John Coltrane』(82年)、マッコイ・タイナー(ピアノ)がやはりムラーツ~フォスターと演奏した『McCoy Tyner Plays John Coltrane: Live at the Village Vanguard』(97年)、ヴィニー・スペラッツァ(ドラムス)がジェイコブ・サックス(ピアノ)、マサ・カマグチ(ベース)を迎えた『Play Sonny Rollins』(2018年)、さかのぼってバド・パウエル(ピアノ)がポール・チェンバース(ベース、曲によりジョージ・デュヴィヴィエに交替)、アート・テイラー(ドラムス)と吹き込んだチャーリー・パーカー作品集『Bud Plays Bird』(96年、録音は57~58年)などいろいろあるけれど、〈管楽器奏者がリーダーを務めるバンドからリアルタイムのピアニスト、ベーシスト、ドラマーが集まってリーダーの曲だけ演奏する〉という企画はおそろしく希少で、個人的にはデヴィッド・S・ウェア(テナーサックス)カルテット在籍時のマシュー・シップ(ピアノ)、ウィリアム・パーカー(ベース)、ギレルモ・E・ブラウン(ドラムス)が吹き込んだ『The Trio Plays Ware』(2003年)しか記憶にない。

そこに飛び込んできたのが『plays TOKI』リリースの知らせだった。間違いなく我が国では前代未聞のコンセプトであるはずだ。いきなり昔話になるが、僕は「セッション’79」というFM番組で初めて土岐英史のプレイを聴き(当時のバンドには高瀬アキや井野信義がいたはず)、のちに『シティ』(78年)というレコードを耳にして、そのサックス演奏と曲作りの双方に感じ入った。そして成人にならぬかならないかの時期にジャズ雑誌に雇われた。その少し後に話題を呼んだのがワン・ホーン・カルテットによるバラード集『イン・ア・センチメンタル・ムード』(92年)、そこにも実に味わい深いオリジナル曲が入っていたことを記憶している。

しかしRSTトリオが取り組んでいるのは、歴代の土岐英史名曲集ではなく、(先にも触れたが)あくまでも現在の土岐バンドの日常的なレパートリー。ここに個人的に共感する。今の息吹を目いっぱい湛えた、だけどしっかりオーセンティックなアコースティック・ジャズが満喫できるのだ。〈常に今の土岐英史が最高の土岐英史〉と語る平野プロデューサーにとっても、これは会心の変化球であり飛び切り印象的な一作であるに違いない。

前置きが長くなってしまった。インタビュー本編にいきたい。

〈土岐英史クインテットの楽曲を、リズム・セクションだけでレコーディングする〉

――〈土岐英史クインテットの楽曲を、そのリズム・セクションだけでレコーディングする〉という話がきたときの率直な感想を教えていただけますか?

片倉真由子「私は〈すごく面白いアイデアだな〉と思いました。この3人がレギュラーで演奏するようになってから長い(歳月が経っている)し、土岐さんのバンド自体のライブも多いですからね。サックスで吹かれるメロディーをピアノで弾くというのも個人的には全然抵抗がなかった。確かに土岐さんの作曲ではあるけれど、別にサックスのために作られた曲だと限定されているわけではないし、ピアノでメロディーを弾いたらクインテットとは別の、また新たな面白さが出ていると思います」

奥平真吾「〈Our Delight〉(埼玉県蕨市のジャズクラブ)に土岐バンドで出演した時、たまたま土岐さんが出られなくなった。そこで土岐バンドの曲を土岐さんなしのトリオで演奏したんですが、その時の演奏を平野さんがすごく気に入ってくださったんです。それがこの企画につながったと思いますね」

――そのライブが行なわれたのは2019年7月だと伺いました。リーダーの土岐さんが急遽体調を崩して、参加できなくなった。なのに演目はそのままというか、サックス抜きのまま土岐さんの曲でライブを通したというのもすごいなと思います。とっさにスタンダード・ナンバーを並べてヘッド・アレンジで演奏することもできたはずなのに。

佐藤恭彦「カレーを食べに来ているお客さんに、そばを出したら悪いじゃないですか(笑)。みんな土岐さんの音楽を聴きに来てるわけだし、こっちも土岐さんの音楽を演奏するという体になってるから、やっぱカレー屋はカレー屋でいこうと。だけどアレンジはその場でやりましたね、ソロの入れ替わりの時に目線を合わせたり。ふだん目線なんて全然合わせないのに」

片倉「そんなことないでしょ(笑)」

奥平「普段五角形でバランスが取れている音楽を、三角形の状態でバランスを取らなきゃいけない。そのときの咄嗟の工夫みたいなのが今回のレコーディングにも反映されていますね」

――そのライブから約1年、ついにアルバム『plays TOKI』の誕生です。

佐藤「あのときに平野さんが大興奮して〈録ろう、とにかく録ろう〉って言ってから1年ですか。でも、本当にレコーディングまでいくとは思わなかったですね」

――皆さんの中では、佐藤さんが土岐バンドの一番新しいメンバーですか?

佐藤「僕が一番新参者です。それでも一緒に演り始めて3~4年ぐらい経つのかな。土岐さんに関しては……あそこまでまったく真似できないプレイヤーも珍しい。真似しようとする人もいるにはいるんだけど、僕に言わせれば大体100%失敗ですよね。トランスクライブ(採譜)して同じことを吹こうとしても無理だろうなあ。土岐さん本人が吹かないと、あのニュアンスは出せない。歴代のジャズ・ジャイアンツ達と並べられる個性というか、アクというクセというか、パッと聞いて土岐さんだってすぐにわかる。これはすごいことです」

奥平「僕はレギュラーで演奏するようになって4~5年ぐらいでしょうか。ニューヨークに住む前(91~2010年まで滞在)、土岐さんとセッションみたいな形で共演する機会はあったんですけど、レギュラーになったのはずっと後です。僕は土岐さんにはチキンシャックのようなフュージョン系グループで演奏している印象もあったので、バンドに誘っていただいた時に、〈自分ができるのかな〉と思った記憶がありますね」

――僕も土岐さんのライブは、チキンシャックや山下達郎さんのバンドで初めて体験した覚えがあります。

奥平「でも今の土岐バンドはお聴きの通り全くハード・バップなストレート・アヘッドなジャズですけどね。土岐さんに〈バンドやってくれる?〉って頼まれたのは12月ごろで、〈いいですよ〉ってすぐ返事して、そしたら次の年の4月とか5月ごろまで全部ブックするんですよ、僕のスケジュールを。これにはびっくりしました。まだ一回も土岐さんのレギュラー・バンドで演奏してないのに(笑)。なんでこんなに信頼してくれるのかなと思って、すごい感動しました」

――ご自身のサックスと奥平さんのドラムスが一緒になった時の青写真が見えていたんでしょうね。片倉さんはいつごろ参加なさったのですか?

片倉「私は奥平さんが入る前からバンドにいますから、6~7年ぐらいになるんじゃないですかね。坂井紅介さん(佐藤の前任ベーシスト)の紹介でまず1本ライブを演って、それからレギュラーで声がかかるようになりました」

譜面にはない土岐英史の節回し

――平野プロデューサーは、土岐さんのリーダー作『ブラック・アイズ』とあえて曲目が重複するように選曲したとおっしゃっていました。そのおかげで聴き比べる喜びを味わうことができます。たとえば“C Minor”という曲だと、『plays TOKI』ではストレートにピアノがメロディーを奏でますが、『ブラック・アイズ』では管楽器がメインのメロディーを演奏して、ピアノはその後ろで副旋律というか、また別のかっこいいメロディーを弾いている。そういう細かな違いに気づくと、一段と面白く聴けると思いました。

片倉「このトリオでは私がメロディーを弾かなきゃいけないので、そうするとクインテットとは全く違うサウンドになるんですけど、それをやること自体は全然抵抗がなかったんです。でも、頭の中でクインテットの音がずっと鳴っていることに関しては、〈引っかかる〉というか〈どうしようかな〉と思いました。クインテットとしてずっと何年も演ってきたから」

奥平「クインテットで演ってるサウンドをピアノ・トリオで再現するのか、真由子ちゃんの解釈でクインテットのイメージから離れていくか、その辺の葛藤もあった? 僕は〈これは、ピアニストにとってけっこう挑戦じゃなかったのかな〉とも思うんだけど」

片倉「挑戦とは思わなかったけれど、すでにクインテットのサウンドが頭にありますから、それに近づけなきゃいけないのか、我が道を進むのか、どちらでも良いサウンドは出ると思うけれども、考える部分はありました。どうやっても音の伸び方とかサックスとピアノで違うし、でもそれは楽器の特性だし」

――土岐さんの書いた譜面を基にしての演奏ですよね?

片倉「そうです。ただ、ジャズの楽譜ってメロディーが書いてある通りに弾くわけじゃないんですよ。バラードの“After Dark”をレコーディングした時ですけど、楽譜に沿って演奏すると全然違うんです。土岐さんがいつもこの曲で吹いている〈土岐さん節〉みたいなものが出ない。なんかしっくりこないので、〈どんな曲だったっけ?〉って演奏を中断して3人でスキャットしたら、歌い方がまったく一緒だったんですよ(笑)。それだけ、土岐さんの節回しが体にこびりついている。こぶしのところとか、歌ってみたら3人とも同じ。土岐さんの元の譜面にはそう書いてないのに」

佐藤「アレンジはしてないに等しいです。フロントの管楽器がいない、だからメロディーを弾く箇所は必然的にピアノが多くなる、というだけで。親分抜きで親分のバンドの曲を演っているっていうのは普通にフラットに見た事実ですけど、なんていうのかな、〈アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの曲をピアノ・トリオで演ってみました〉とかいうんじゃないんだよね。〈何かの強度が異常に高い〉と言えばいいのかな、でもこれは我々のせいじゃないんですよ。曲のせい、いや土岐さんのせいだね(笑)。俺たちは土岐さんと一緒に演って、その曲に生命を吹き込まれた状態。曲のエネルギーというか生命力みたいなものをもらっているから、親分がいなくてもみずみずしく解釈できるというか、単なるカヴァーじゃないものができる」

片倉「〈いくらソロのうまい人が3人揃って土岐さんの曲を演奏してもたぶんこうはならない。レギュラー3人だからこそ〉ってハチ(佐藤のニックネーム)は言ってるもんね」

佐藤「こればっかりは、〈俺は何十年も土岐バンドを聴いてるし、土岐さんのアルバムは全部持ってる〉みたいな人が集まっていきなり演奏しても、絶対俺たちにはかなわないと思う(笑)。だって俺たちは土岐さんとずっと一緒に演ってるんだから」

――サウンドに、強い〈かたまり感〉を覚えます。“845”のベースとドラムの絡みとか。この曲名は部屋の番号か何かですか?

奥平「これ、〈ハチ(=佐藤)〉と〈シンゴ(=奥平)〉ということなんです」

佐藤「土岐さんは各メンバーにオリジナル曲をくれるんですよ。〈できたよ〉って、いきなり来る。でも“845”に関しては、なぜかふたりまとめて1曲(笑)」

奥平「〈君たちのために〉とか一言も言わないで、来る」

――脚本家の方が、特定の俳優にあて書きするような感じでしょうか。“Little Phoenix”は、片倉さんへの提供ナンバーですね。

片倉「土岐さんは市原ひかりちゃん(土岐クインテットのトランペッター)にも曲をプレゼントしていたので、冗談で〈私にも書いてください〉と言ったんですよ。それがこの曲です」

――スタンダード・ナンバーの“These Foolish Things”にも通じる美しい楽曲です。

奥平「これは土岐さんのライブでも真由子ちゃんがメロディーを弾くから、その意味では今回のレコーディングの中でも違和感がないというか自然に入ってきました。でも、最後のサビをハチと真由子ちゃんがハーモニーで弾くのは、バンドではなかった展開ですね」

土岐さんは、自分の芯になるものをずっと持ち続けている

――アルバム全体を通して、アコースティック・ジャズの不滅のところというか、コアのところにしっかり基づくコンポジションとパフォーマンスが揃っているなと感じました。

奥平「土岐さんは、自分の芯になるものをずっと持ち続けているんだと思いますよ。マイルス・デイヴィスも電気楽器が入ったり、ファンクを取り入れたりしても、コンセプトはけっこう同じでしょう。土岐さんも幅広く活動していますけど、根底に流れているアプローチは、ものすごくスタンダードなものなんだと思う。真正面から行っているというか、全部メロディアスで、全部すごくナチュラル。だからこそ逆にやりがいがあるというか、毎回挑戦なんです。当たり前のことを当たり前に、おざなりにならないように毎回魂と神経と集中してやらなくちゃいけない、そういう取り組みが土岐さんの曲に関しては求められます。レギュラー・バンドのライブは土岐さんの楽曲主体で、スタンダードはアンコールで演るか演らないか。土岐クインテットはオリジナル曲中心なんです」

――録音エンジニアはニラジ・カジャンチ(Neeraj Khajanchi)さん。安室奈美恵、小倉唯、SKY-HIなどポップス系を主に手掛けている方という印象があります。澄み切っているというか奥行きのある音作りで、これからどんどんアコースティック・ジャズを手掛けてほしいな、と思いました。ベースの響きも太くて、魅力的です。

佐藤「低音がよく出ているのは、ニラジ君の音作りのおかげもあると思う。というのは、実はあのときは手を痛めていたんです。オーバーブロウが来てしまって、相当ひどい状態だったんですけど、その中で新しい弾き方というのを何とかつかんだ直後ぐらいなんですよ。だから小さい音量で弾いているんです、僕の中では。大きい音を出そうとしたら手が痛くなっちゃうんで、本当に一切力を入れない弾き方。そうしたら、逆にそのほうが音がいいって言われて。〈右手で力いっぱいはじくよりも、左手の運指をしっかりすることが大切〉って生徒にはいつも言うんだけど、自分で弾くとつい一所懸命になったりすることがあります。でもこのときはそうもできなくて、めちゃくちゃ自分を律して弾きました」

――また『ブラック・アイズ』と『plays TOKI』をあわせて聴くと、同じメンバーが同じ曲を違う編成で取り組むことで、明らかに違う成果、果実が生まれています。ジャズはすごくフレキシブルだから、環境や条件が変われば実る果実も変わってくる。それが理屈じゃなくて、一目瞭然でわかります。レギュラー・メンバーが他者を入れずに作り上げた、ものすごくカチッとした世界です。

片倉「それは土岐さん自身がレギュラー・メンバーということにすごくこだわっているからだと思いますよ。ブッキングするときは、レギュラーでというのが条件のようになっている。とにかくなるべく誰も変えずに、ということで土岐クインテットは現在まで続いているんです」

――〈土岐英史クインテット〉と名乗っているときは、土岐さん、市原さん、片倉さん、佐藤さん、奥平さんが揃っているときだけという話を聞いたことがあります。一人でも欠けたら、〈土岐英史グループ〉と告知していると。『plays TOKI』は3人のアルバムである同時に土岐さんのアルバムでもある。新しい果実の芯にいるのは紛れもなく土岐英史なんだという印象を受けました。ありがとうございました。