初ソロ作『Paul Weller』から30年、音楽への情熱と探求心がまた新たなモダン・クラシックを生み出した! 音楽への情熱を忘れることなく逞しく前進を続けるモッドファーザーは20年代をどう生き抜く?

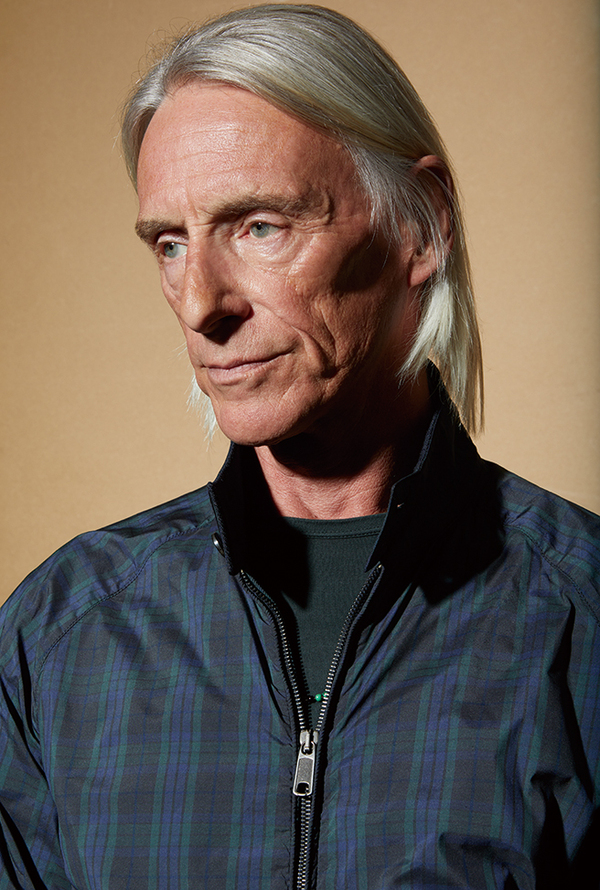

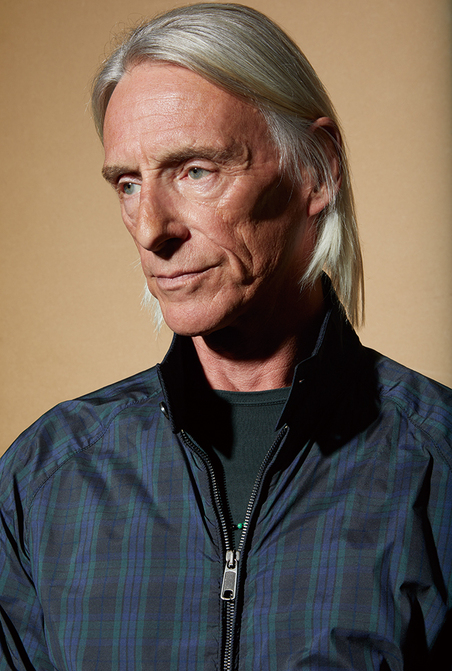

時代を超越したイメージ

2010年代のポール・ウェラーはオリジナル・アルバムを5枚、映画のサウンドトラックを1枚、ライヴ・アルバムを2枚という驚異的なペースで音楽に打ち込んできた。50代から60代へと円熟を迎えた10年間だったが、まるで新人バンドのような精力的な活動ぶりで、オリジナル・アルバムの全英でのチャート・アクションも、5位に甘んじた1枚を除いてすべて1位か2位と77年のデビューから続く支持にも揺るぎはない。ウェラーの創作意欲をそこまで掻き立てるものとは何か? 今年5月に62歳となり、15作目となるアルバム『On Sunset』を完成させたウェラーに聞きづらいことをあえてぶつけてみた。歳を重ねて、音楽を作るうえで残された時間というものを意識しはじめたのではないのか、と。

「もちろんそれはあるね。新型コロナウィルスが世界を覆ういま、すごくそのことを意識しているよ。一日一日を有意義に生き、存在していられるようでありたい、と思うようになったんだ。だからこそ過去のこと、将来のことを、あまり考えすぎないようにしたいんだよ。それよりはその日を楽しみたいし、現在に感謝したい。死(mortality)への意識が強くなったぶん、やれるうちは仕事をしていたい、クリエイトしたいという思いが強まったのかな。だって、それができなくなる日はいずれ俺にも訪れるわけだからね(笑)。何より、俺から音楽を取ったら何もないっていうくらい、俺は音楽が好きだ。歳を重ねても、まだこうして音楽を作っていられること、それがいかにありがたいことか、歳を取って、さらにわかるようになったよ。感謝の気持ちが増えたからこそ、できる限り作品を作りたいって思うんだろうな。この世からふっと消えていなくなっちゃう前に(笑)」。

こうもあっさりと認められてしまうと寂しくもあり、複雑な心境になってしまうが、その衰えるばかりか勢いを増すモチベーションによって新作の充実がもたらされたことを考えると、これからもみずからの頂点をさらに高くしていくことが容易に想像できる。新作はまさに現時点でのピークを刻むものであり、ジャムとスタイル・カウンシルのキャリアを通しても屈指の傑作となった。

18年発表の前作『True Meanings』はマグネティック・ノースのメンバーであり、エロール・アルカンのビヨンド・ザ・ウィザーズ・スリーヴでも大きな役割を果たしているハンナ・ピールを迎えて、彼女がコンダクトするオーケストラをフィーチャーしたフォーク・ロックを展開。そこでのコンポーザー主導によるバンド・サウンドの刷新は、19年リリースのライヴ盤『Other Aspects: Live At The Royal Festival Hall』をもって完結したが、新作の1曲目を飾る“Mirror Ball”は『True Meanings』が完成するあたりのタイミングで書かれたという。確かにAメロの穏やかなアコースティック・サウンドは『True Meanings』に通じるところがある。しかし、そこから一気にハウスやソウルを取り込んだハイブリッド感のあるバンド・サウンドに雪崩れ込んでいく展開はまったくの新境地だ。オーケストラを導入したスタイルを確立させたと同時に、その応用とも言うべき新たなアプローチにも手を伸ばしていたということになる。

「この曲はシングルのカップリングか何かとして使うつもりでいたんだ。だけど、曲を聴かせた人たちから口々に、〈それじゃもったいなさすぎる〉と言われてね。俺自身も聴き込んでいくにつれ、〈なるほど、その通りだ〉と思うようになって、次の新しいアルバムの土台となる曲にすることに決めたんだ。どんなアルバムでもそういう曲が1、2曲はあるもので、“Mirror Ball”自体がいくつもの影響やスタイルを1曲の中に含んだ曲になっている。つまり、この曲からいろいろと発展することが示唆されていたんだ。すべてはここから転がりはじめたと言っていいだろう」。

前作がオーソドックスだとすると、新作はモダンということに尽きる。引き続きハンナをゲストに迎えながら、“Mirror Ball”を端緒にして拡張された現在進行系のロックを提示していく。

「“Mirror Ball”を書いた時に思い浮かべていたのは、さまざまな時代のいろいろな若者たちのことだった。彼らは、ダンスフロアで映えるようにとお洒落をして、ミラーボールの下では違う自分になろうという心づもりで、お気に入りのナイトクラブの入り口の列に並んでいた。例えばそれは、1920年代のダンスホールかもしれないし、ウィガン・カジノやトゥイスティッド・ウィールかもしれない。サイケデリックなレイヴかもしれないし、あるいはどこかのテクノ・クラブかもしれない。でも、いつであろうとどこであろうと同じことなんだよ。つまり、ダンスフロアにいれば、輝くスターに変われるんだ。俺自身、若い頃からクラブ通いしていた経験からそういった感覚をいまだに覚えているし、大好きな曲を聴けばいまもそういう気分になる。それは音楽が持っている変革の力の、とても美しい、時代を超越したイメージなんだ」。