オペラ、ピアノソロ、映画音楽。

あらゆる形式を更新しつづける作曲家の現在地。

渋谷慶一郎の2013年の「THE END」はあらためて考えると革新的だった――、この書き出しに渋谷慶一郎は二度頭をふって以下のように言い直すだろう。「あらためて考えるまでもなく、(いまでも)革新的なんだよ」と。

そしてそれはじっさいそのとおりなのである。私は渋谷慶一郎とはずいぶんご無沙汰で、本稿のため、オンラインで話を聞くのにひさしぶりに「THE END」を聴き直し感じたのはボーカロイドによるオペラなる謳い文句は符牒にすぎない。「THE END」は初音ミクというソフトウェアおよびその属性を主人公にすえることで生と死とそれらが想起させるテーマ、すなわち19世紀までのオペラが好んで描いたロマン主義的な主題をうちにふくむが、初音ミクがそれを歌うと途端に生と死のあいだをいったりきたりしていた振り子状の主題は死のうにも死ねないボーカロイドである彼女というフィルターをとおして死ぬとはなにか(ひるがえって生きるとはなにか)という思弁的な指向性をもちはじめる。渋谷慶一郎らしいラジカルな構想だがむろんそれだけでは作品たりえない。と同時に、形式の要件を満たさなければならないのは「THE END」をオペラと銘打つからだが、一面的には制約にもなりかねないそれらの条件を罐にくべるように、渋谷慶一郎は彼のもうひとつの主戦場である電子音楽~実験音楽~先鋭的なダンスミュージックで培った知見と技術で、オペラの強固に完成した形式の内部を充填する。他方で、舞台の中心にいる歌手がボーカロイドに置き換わることで、作品は人間との偏差そのものを表現にくりこんでいく。この時期はボーカロイドが他分野にも浸透しはじめたころで、冨田勲の「イーハトーブ組曲」など、記念碑的な作品も生まれている。とはいえその時期の作品におけるボーカロイドの位置づけは楽器ないしシンセサイザーの延長線上にあり、いうなればメロディを担うソフトウェアだったが、「THE END」でのミクはレチタティーボすなわち話すよう歌う唱法を多用し、作中のノイズや効果音と積極的に抵触する。むろん要所要所で明快な和声感の旋律に帰着するのもこの作品――あるいは作曲家=渋谷――の特徴であり、それらの偏差と振幅をふくむ形式としてオペラの行き方を提示したところに「THE END」の劃期があった。

そのことは海外へもただちに波及していく。「THE END」は2013年、東京での初演につづきパリのシャトレ座の舞台にもかかり、その年いちばんのあたりをとった。終演後気をよくした支配人は渋谷に次にうちでやるならどうするとさっそくもちかけてきたが、大仕事を終えたばかりで息もたえだえの渋谷はなにも考えられず、とっさに口をついたのが以下のことばだったのだという。

「アンドロイドのオペラをつくりたい」

瓢箪から駒が出たわけではないにしても、この一言は導きの糸だった。ともあれボカロの次がアンドロイドとは連想としてはいかにもまっとうではある。ただしじっさいには科学的、技術的にも多大な負荷がかかることはいうまでもない。この世にアンドロイドなるオブジェクトをつくりだし、あろうことかそれが音楽を奏でる、そのことの、倫理の側面にまでおよぶ問題の広がりを詳述する紙幅はここにはないが、機械でも人間でもない人工生命と音楽をめぐるまっさらな領域に、渋谷慶一郎はこうして不意に足を踏み入れたのである。

アンドロイドは人造人間を意味する用語としてSFやアニメで古くから知られているが、現在はおそらく、人工知能(AI)と並行する話題ととらえる方が少なくないであろう。渋谷がアンドロイドのオペラを最初に構想した2013年はおりしも、ジェフリー・ヒントンが提唱したディープラーニングの黎明期にあたり、自己学習により生成変化する自律的な人工知能(AI)なる用語が巷間を賑わしていた。仮にアンドロイドがそのような知性をもつなら、旧来のメカニカルなあり方よりはもっとずっと人間にちかくなる。その一方で、この10年の人工知能~人工生命の分野における科学的な知見は人間と人工的な知能や生命とのあいだのけっしてのりこられない落差もしめしてきた。認識や哲学や倫理、そしてなにより芸術をつくり、作品にふれるさいのこころの動き――、渋谷慶一郎の構想には音楽的にであれ科学的にであれ、閉じた系のなかだけでは解決できないそのような複層的な課題をふくんでいる。

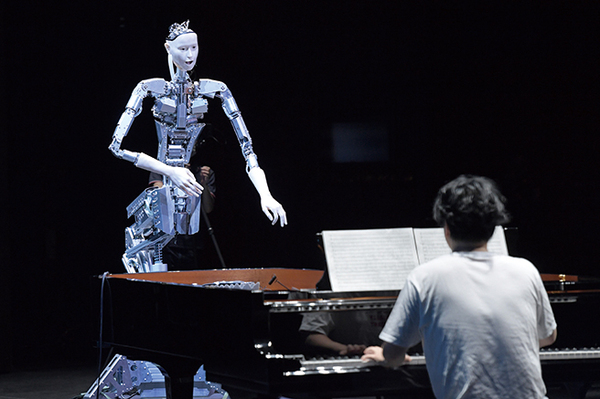

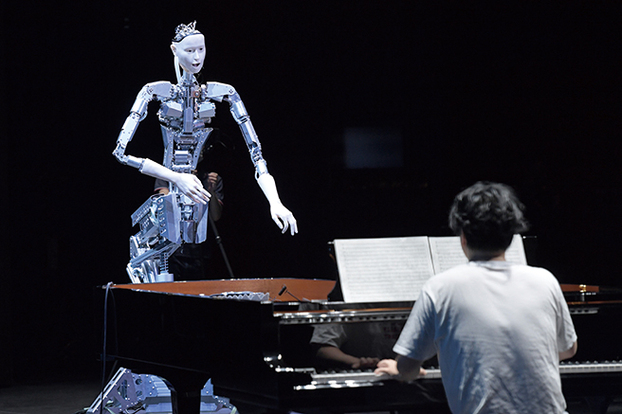

実現までの道のりは科学的、工学的、思想的、経済的、人材的にも試行錯誤の連続だったという。盟友ともいうべき複雑系の研究者池上高志や、池上との共著もあるこの分野の第一人者、石黒浩らの参加をえてアンドロイドと小編成のオーケストラの共演による習作が上演にこぎつけたのは2017年のオーストラリアのフェスの舞台だった。この時点で構想から4年の月日がたっている。その翌年作品はアンドロイドオペラ「Scary Beauty」として日本科学未来館での初演をむかえるが、本番当日までうまくいかどうか、ほとんど賭けみたいなものだったと渋谷慶一郎は述懐する。「Scary Beauty」はオルタと呼ばれるアンドロイドがオーケストラを指揮しながら歌う作品であり、それが音楽としてなりたつには中心にありすべての視線を集めるオルタの身体性がカギをにぎる。指揮というノンバーバルな言語と人間の原初的な営みである歌を、いかに滑らかに、あるいはぎこちなく伝達するか。そこに集約する人間性と非人間性の両極のあいだに口を開いたクレバスのような隔たりこそ畏怖(scary)である。