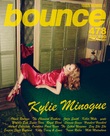

カイリー・ミノーグが新作『Disco』をリリースした。タイトルが示しているように、弦楽器の華やかなアンサンブルと力強いダンス・ビートを重ねたディスコ・ポップを揃えた同作。その眩いサウンドとリズムは、このコロナ禍=孤立と分断の時代を明るく照らすだろう。はたして彼女はどんなことを思いながらダンス・ミュージックへと向かったのか。音楽ライターの新谷洋子が、みずからカイリーに行ったインタビューでの回答を参照しつつ、『Disco』を解説した。 *Mikiki編集部

カイリーのダンスフロアへの帰還

カイリー・ミノーグとディスコ。ふたつの言葉を並べて眺めているだけで、たとえようもなく気分が昂る。これぞマッチ・メイド・イン・ヘヴンというヤツで、30年以上のキャリアを誇るダンスフロアのクイーンが、まだ『Disco』と題されたアルバムを作っていなかったことが不思議なくらいだ。

それにしても、ここまで頑なに全編にわたってフロアから降りないアルバムを送り出したのは、『Light Years』(2000年)と『Fever』(2001年)の2連打以来だろうか? いや、もしかしたらあの時以上に徹底しているのかもしれないが、フロア回帰への道筋は、20年前と似ていないわけではない。80年代のPWL時代にポップ・アイドルとして不動の地位を確立したカイリーは、次のデコンストラクション(Deconstruction)※時代に実験的かつパーソナルな音楽制作に打ち込んで、キャリアをリセット。その後改めて、『Light Years』~『Fever』で突き抜けた王道ダンスポップに戻ってきた。他方で本作『Disco』もある種のリセット後の1枚であり、2年前に発表した前作『Golden』での彼女は、内省的な歌詞と、カントリー・ミュージックを自分流に消化するという試みでファンを驚かせたものだ。