3本のホルンによる協奏曲は意外に〈経済的〉

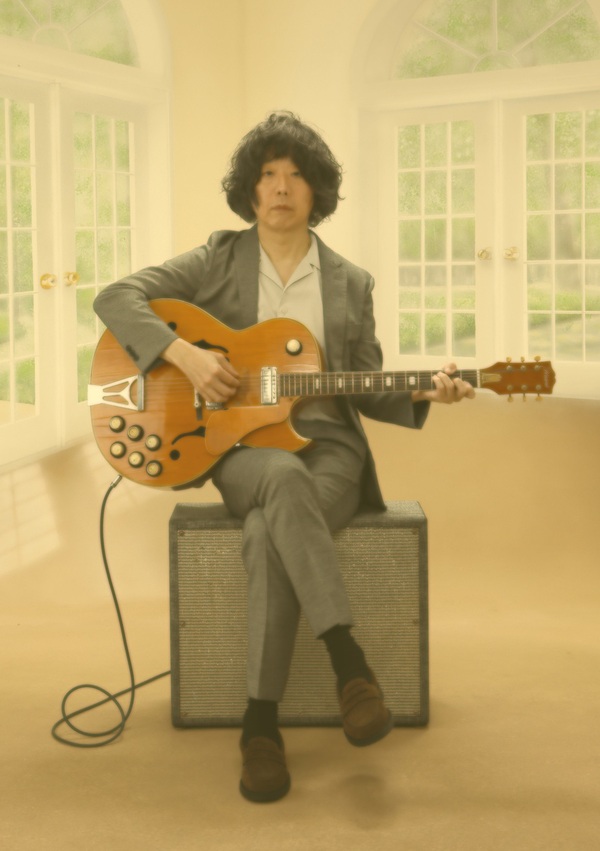

――では、福川さんにも協奏曲の話を伺います。ホルンのための作品を依頼された時、協奏曲ということが前提だったのですか?

福川「特にそういう指定はなくて、まずホルンのための作品をお願いしたいので、久石さんの事務所に伺って、楽器のプレゼンテーションをしましたが、その時間もとてもクリエイティヴな時間でした。我々演奏家というのは実は再現をするのが仕事のメインなので、一緒に何かを作り上げるというクリエイティヴな作業が出来るのは演奏家冥利に尽きますね。

そして、久石さんから電話がかかって来て、〈コンチェルトにします〉と。それはもうびっくりして、そこからアイデアをまた話し合って、ホルンは3本にしようということになったのでした。これまで他の作曲家の方に協奏曲を書いて頂いたこともありましたが、それはホルン1本で、3本のための協奏曲というのは今回が初めて。実際、第1楽章の楽譜が来た時に〈なんじゃ、こりゃー〉みたいな感激がありました。3本のホルンがまさに交差するような形で書かれていて、縦横無尽に動いている」

久石「ホルンという楽器を考えた時に、いわゆる西洋の現代音楽のスタイルが頭から離れなかったのですよ。でも、そのまま書いてしまうと、特殊奏法に頼った作品に楽曲になってしまうなと思って、それは避けたいと思った。そして、ミニマル・ミュージックの基本というのは繰り返すということなのですが、繰り返す時に1本ではなく3本でやった方が面白くなりそうだし、これまでにあまりやられていない方法だと思ったのですね。

それから3本にすると、経済的な効果もあるのです。というのは、ホルン奏者がひとりであるオーケストラに協奏曲を演奏しに行った時に、そこのオーケストラのホルン奏者たちと共演できるスタイルにすれば、演奏機会が少なくなるということはないだろうと。例えば、福川さんひとりで海外のオケに行った時に、そこのホルン奏者と共演も出来る。

我々、作曲家の立場から言えば、作品が演奏されてなんぼだと思うのですよ、作品を書いた以上は。演奏してもらう上で、ものすごくハードルが高かったら演奏機会も少なくなりますよね。そういうことも踏まえた上で、福川さんのような優れた演奏家が世界のどこでも演奏できる作品ということを考えた時に、このやり方は間違っていないなと思いましたね」

音の運動による〈純音楽〉を目指して

――実は、“The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra(3本のホルンとオーケストラのための協奏曲)”は初演のコンサート(2020年2月13日)を聴かせて頂いたのですが、演奏を聴いてまず思ったのは〈こんなに難しい作品を、あのホルンの3人は、どうしてあんなに軽々と吹けるのだろうか〉という素朴な疑問でした。演奏後の会場でも、そんな話題で持ち切りだったのですが。最初に譜面を見た時には、どんなお気持ちでしたか?

福川「最初は絶望的な気持ちになりました(笑)。ほんとに難しい作品でした。第1楽章はある種スケールのような感じと言えばそうなのですが、アクセントが絶妙なところに入るし、跳躍もあって難しかったですね。第2楽章は物悲しくて、どちらかというとテクニカルなことよりも内面的な表現の難しさがありました。第3楽章に至っては、譜読みに時間がかかる物理的な難しさに加え、変拍子も多い。16分音符の5つの並びでも、これを2+3で取るか、3+2で取るかでイメージが変わってきますし、ノリも変わってきます。そういうところで悩みましたね。だから自分の中での練習ということに時間がかかりました」

――改めて今回の録音を聴いてみると、3人のホルン奏者のからみ合いが絶妙なバランスになっていて、確かに難しい作品だったのだなと確認出来ました。ところで、この協奏曲には〈Border〉というタイトルが使われているのですが、その意味合いを教えて下さい。

久石「いわゆる国境、リミット・ラインというような意味ですが、ホルンの音がパルスのように連なって行くのが、地平線だったり水平線だったり、そういうイメージがあって、そのラインを上がったり下がったりして行く、それをちゃんと計算されたものとして作って行く時に、キーとなる言葉としてBorderという言葉がずっと頭の中にありました。

でも、そういうタイトルを付けると、必ず〈Borderってどういう意味ですか?〉とか質問されるじゃないですか。そこで僕が言った言葉が聴く人にある種のイメージを付けてしまいますよね。現代音楽の人は実はそういうことが大好きなのですよ。そこで、僕はタイトルを付けることはやめてしまったのです。

例えば、〈9.11についての作品〉〈東日本大震災に向けたレクイエム〉〈政治に対する怒り〉といったきっかけで書かれた作品はすごく多い。でも、僕は、そういうのはゼロなんですよ。音の運動性をきちんと書きたい訳です。〈純音楽〉と言ったらいいのかな、バロック時代のように音のフレーズを運動体として、文学的な意図なんて一切無しに、音を論理的に構成していくことをやりたいんですよ。だから、タイトルを付けられないんですね。

今、9月の新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会のために書いている作品も、同時に演奏するマーラーと同じ編成のオーケストラ曲ですが、あくまでも〈交響曲〉というタイトルで、特にサブ・タイトルは付けません。そういう意味でも、今回の『ミニマリズム4』のアルバムは、ひとつの特徴ある作品集となったと思います」