データや文字にできない生の実感と息遣い

――ただの反対論、理想論で終わらないためにも、考え方のヒントってあると思うんですね。この作品でいうと、おじいちゃん、おばあちゃんの存在。

「うん」

――最初の“(い)のちの一つ前のはなし”は老人の語りから始まるし、“もう俺らは我慢できない”の歌詞のなかには〈ばあちゃん〉も出てくる。あとは“We Were The World”では〈じいじ〉に問いかける孫の声もあって。共同体の最小単位が〈父・母・私〉だとして、〈父・母〉よりひとつ上の世代を意識した理由ってあります?

「あー、俺がおばあちゃんっ子だからかな? でも……なんだろう、アイヌには〈フチ(=老女・おばあさん)〉って言葉があって。たとえば〈火の神様に捧げる〉って言うときは〈アペ・フチ・カムイ〉。〈フチ〉って言葉が入ってくるんですよ。おばあちゃんっていう言葉が神様に近い使われ方をする。そこにはいろんな経験をして、たくさん傷を作って皺も増えていくことへの敬意が込められていて、存在として神様に近づいていくイメージなんじゃないかと思うんです。俺はそういうことを大事にしたいなと思っていて。

自分の知らない時代を生きた人の実感や息遣いを直接聞くこともあるんだけど、そういう体験ってパソコン上にデータとして保存できるものではない。そういう話をしてくれる人と出会える価値を大事にしたくて……だから出てきたんですかね? でも確かに、ちっちゃい頃、おばあちゃんから知らない時代の話を聞くのは好きでしたね。〈そんなのインターネットで調べればいいじゃん〉ってことではなかった。やっぱり同じ空間で、空気の振動も共有しながら感じることだから。で、その言葉が発せられたときにその人がどういう姿勢でいたか、みたいなこと、データにすると全部排除されちゃうんです」

――どうしたって、そうなりますね。

「文字に置き換えるとさらにそれは強くなる。たとえばジョン・レノンの言う〈LOVE〉とモーニング娘。の〈LOVE〉って、同じ言葉だけど質量が違うじゃないですか。でも文字にすると同じ4文字になってしまう。その人の言葉が持っていた霊性っていうもの、いまはほんと蔑ろにされてますよね。

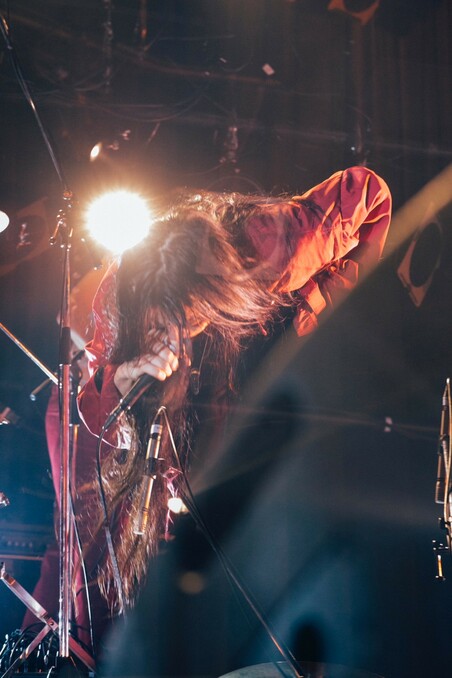

またアイヌの話になるけど、ウポポって言われる大事な歌、ずっと口伝で繋いできたんですね。文字とか譜面には残さない。音階とか歌詞そのものに意味があるんじゃなくて、口で伝えるし、そのことを口でなぞれる。そことどう向き合うかが歌の本質なんだと思う。伝承できなかったら下の世代に残せたことにならないことを知ってる。それは奄美大島にも、ネイティブアメリカンにもある文化だし。

そういう霊性、言霊って言われるものが、いまは均一化されてしまっている。その疑問が俺にはずっとあるんですよね」

完全になりきれないところに人の美しさがある

――〈霊性〉はアルバムの大事なテーマになる言葉。実体や肉体のないものを切り捨てないことだと私は解釈しています。たとえば亡くなった誰かを〈空から見てるかな〉なんて考えることはよくありますよね。怪しい霊感商法なんかと一緒にされがちだから、扱い方が難しいですけど。

「そうかもしれない。誤解されやすいからね。でも、そもそも霊性みたいなものから無関係でいられる人なんていないですよ。生まれてくること自体、ほんとに不思議なことなわけで」

――ええ。そのときには親や祖父母の願いを込めた名前が与えられる。これってまさに霊性の話です。

「そう。そういう霊性がいまは切断されて散り散りになって、外枠とか記号だけが陳列されて並べられてる。

俺ね、音楽聴いても思うんですよ。〈そのままでいい〉とか〈生きることを大事にしよう〉とか、みんな歌ってますけど。でもその音楽はどんどん無駄なノイズを削ぎ落として、AIが作ったものと変わらないものに近づいてる。〈生きることを大事に〉って歌ってる奴がめちゃくちゃ生産性によって整えられてる。もちろん、下手なほうがいいと思ってるわけじゃないんです。でも完全にはなりきれないところに人の美しさがあって。〈そのままでいい〉って歌う姿勢と音が直結してない、お前全然そのままじゃないじゃん、みたいな歌がいっぱいある」

――ふふふ。わかりますけど。

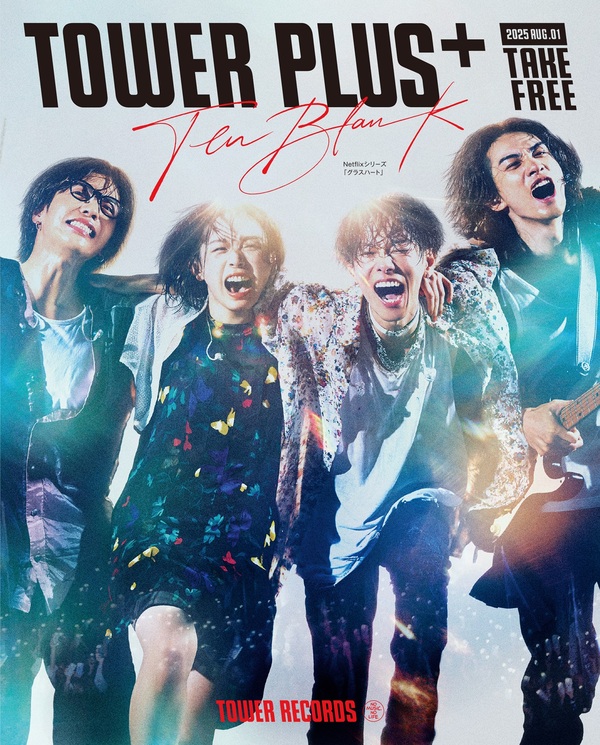

「これはどのメディアでも起こってると思うんですね。たとえば写真撮ったら顔の修正のレタッチが入るのが当然で。写真なのか作られた画像なのかわからないものが雑誌のカバーを飾って、それを見た読者が〈この美しさに対して、私はなんて不完全なんだろう〉と思って、今度は自分のインスタで顔に修正アプリをかける。もっと化粧品買おう、整形しよう、もっと着飾ろうって、どんどん生産性を高めることが求められて。

経済的には有効なんでしょうけど、でも表現の役割としてはどうなんだろうって思う。自分にとって表現することの目的は生きることそのものや存在することの肯定にあるので、このプロセスには疑問がある」