トニー・ベネットやウィリー・ネルソンらを例に挙げるまでもなく、大物アクトが楽曲ごとに多様なジャンルの大物や若手を迎えてコラボ企画盤を制作する例は今後も増えていきそうだが、『Partners』を聴くとこの水準がなかなか簡単に超えられるものではないというのも瞭然だ。今回のサウンド・プロデュースを一手に担ったのは、ベイビーフェイスとウォルター・アファナシエフのコンビ。童顔は今年の頭にトニ・ブラクストンとの痴話傑作を出したからデュエットづいているが、ストリングスも含むバックの部分はウォルターが仕切り、童顔は自身のコーラスも含むヴォーカル・プロダクションを監督したようだ。もちろん、90年代のマライアやセリーヌ・ディオン仕事で名高いウォルターのシルキーな舞台作りについては言うまでもない。

そんな大舞台で女王の傍らに招かれたのは、以下にズラリとジャケを並べた面々。21世紀のシナトラ的な風格を纏ったマイケル・ブーブレとビッグバンドで絡む“It Had To Be You”、スティーヴィー・ワンダーとの簡素で情熱的な“People”、ジョン・メイヤーがギターも演奏した“Come Rain Or Come Shine”、ベイビーフェイスの美声が絡む“Evergreen”……と、選ばれているのはバーブラの代表曲や、彼女も過去に取り上げたことのあるスタンダードが中心。いきなり名唱だらけで酔わされる序盤のハイライトを選ぶならば、ビリー・ジョエル本人と披露する“New York State Of Mind”か。彼を引っ張り出しただけでも凄いが、原曲から粋に崩した歌い口がカッコ良すぎる!

ブレイク・シェルトンとのアーシーな“I'd Want It To Be You”を経て、カントリー仕立ての同種企画盤『Tuskegee』も出していたライオネル・リッチーとの“The Way We Were”は素晴らしい包容力! 朗々たる掛け合いで引き込むアンドレア・ボチェッリとの“I Still Can See Your Face”、そして『Back To Brooklyn』でも披露されていた愛息ジェイソン・グールドとの“How Deep Is The Ocean”のスケールの大きさもいい。各々タイプは異なるが、しっくり個々の持ち味に寄り添うバーブラのおもてなし作法もハンパじゃないと思う。で、本編後半をスマートに彩るのはジョン・レジェンドとバリー・ギブ曲を取り上げた“What Kind Of Fool”(童顔のコーラスも効果的だ)、12年ぶりの共演となるジョシュ・グローバンとの“Somewhere”。そして、生前に叶わなかったエルヴィス・プレスリーと疑似共演した本編のフィナーレ“Love Me Tender”は斬新なアレンジにも注目したい。

なお、ボーナス・トラックとして、ベイビーフェイスとのもう1曲“Lost Inside Of You”(これがまた良い!)が入り、他にはフランク・シナトラ、ブライアン・アダムス、バリー・マニロウ、そしてバリー・ギブと声を重ねた既発の名曲群が収録されている。パートナーの出自はジャズからソウル、ロック、カントリー、クラシックなど多様だが、単に豪華さや幅広さを求められただけじゃないことは聴けばすぐにわかるだろう。そこに浮かぶ答えは、彼女が女王として君臨し続けられる理由でもあるはずだ。

▼関連作品

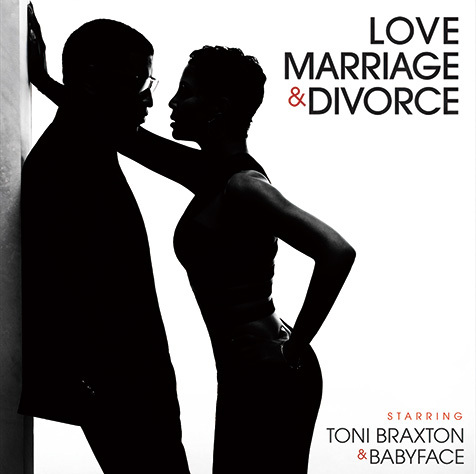

トニ・ブラクストン&ベイビーフェイスの2014年作『Love, Marriage & Divorce』(Motown)

▼『Partners』に参加したアーティストの作品を一部紹介

左上から、マイケル・ブーブレの2013年作『To Be Loved』(143/Reprise)、ジョン・メイヤーの2013年作『Paradise Valley』(Columbia)、ビリー・ジョエルの2011年のライヴ盤『Live At Shea Stadium: The Concert』(Columbia)、ブレイク・シェルトンの2014年作『Bringing Back The Sunshine』(Warner Nashville)、ライオネル・リッチーの2012年作『Tuskegee』(Mercury Nashville)、アンドレア・ボチェッリの2013年作『Passione』(Verve)、ジェイソン・グールドの2012年作『Jason Gould』(Backwardsdog)、ジョン・レジェンドの2013年作『Love In The Future』(G.O.O.D./Columbia)、ジョシュ・グローバンの2013年作『All That Echoes』(143/Reprise)、ブライアン・アダムスのニュー・アルバム『Tracks Of My Years』(Verve)、バリー・マニロウのニュー・アルバム『My Dream Duets』(Verve)