循環する過去・現在・未来 アヤクーチョから遠く離れて民謡の先鋭な現代化の風を楽しむ

いま日本でよく知られているペルーの音楽といえば、たぶん“コンドルは飛んで行く”だろう。サイモン&ガーファンクルの歌で世界的に大ヒットした曲だ。

ポール・サイモンはパリでロス・インカスの演奏を聞いて気に入り、この曲をレコーディングした。その段階では民謡の伝承曲だと思っていた。

しかしそうでないことが作曲者ダニエル・アロミア・ロブレスの遺族の訴えでわかった。1913年ペルー初演のサルスエラ「エル・コンドル・パサ」の劇中の曲のいくつかを寄せ集めて構成されたものだったのだ。初演から百年後のサルスエラ再演に基く演奏がYouTubeに上がっているが、原曲はオーケストラ演奏によるクラシック的な器楽曲だ。

それがおなじみの“コンドルは飛んで行く”に構成されるまでの経緯については、斎藤充正や水口良樹の研究に詳しい。アンデス山地の伝承曲を参考にロブレスがクラシックに仕上げた曲が、ブラスバンド版やピアノ版などを経て、竹笛のケーナ、小型弦楽器チャランゴをはじめとする伝統楽器編成で民謡風に商業演奏されはじめたのは、初演から約半世紀後のことだ。

それはガーシュウィンが黒人霊歌を参照して作り、ソプラノでオペラ風にうたわれていた“サマータイム”が、ビリー・ホリデイにニューオーリンズ・ジャズ的な伴奏でカヴァーされてから、ジャズ/ポピュラー界でスタンダード化していった過程と似ている。

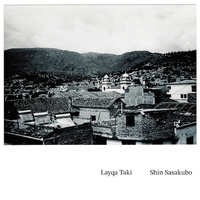

このように〈伝承曲、あるいはポピュラー音楽〉→〈クラシック、あるいは現代音楽〉→〈ポピュラー音楽、あるいは民謡〉という循環は、世界各地でよく見られる現象だ。笹久保伸の『ライハ・タキ』とイルマ・オスノの『アイラ・アヤクーチョ』も、その先鋭例として聞けるだろう。というようなややこしい話をしなくとも、2人のアルバムの音楽自体が印象的であることは言うをまたないのだが。

笹久保伸は2004年から足かけ4年間ペルーでギターを学び、滞在中に13枚のアルバムを発表した。それだけでも偉業だが、帰国後は秩父を拠点に秩父前衛派として精力的な活動を続けている。

ペルー滞在中、彼が傾倒したのはアンデス山地のアヤクーチョ県の音楽だった。そこはペルーの中でも先住民の民謡やポップスがさかんなところで、“コンドルは飛んで行く”に通じる旋律を持つ曲がたくさんある。

『ライハ・タキ』の収録曲も大半は現地のお祭りの舞曲や民謡やポップス。ただし彼が演奏しているのは民謡やポップスそのものではなく、高度な編曲を施した現代のギター音楽だ。

8年前の本誌の取材で彼は「国境や国籍は越えられるけど、アイデンティティはどうなんだろう」と、日本でペルーの音楽を演奏することの葛藤を語り、高踏的な趣味に完結しない方法を模索しているようだった。その後もその問を抱えながら、秩父で武甲山の破壊に警鐘を鳴らし続ける体験をふまえ、アヤクーチョの先住民が差別に抗って生み出した音楽にふれ直して、このアルバムを作ったにちがいない。

アルバムの演奏は躍動的でありながらじっくり聞ける曲が多い。“ソラスチャ”の繊細で美しい演奏や“カルナバル・デ・ビルカス・ウアマン”の再演の低音を強調したふくらみのある演奏からは、年輪の成長する音が聞こえてくるような気がする。

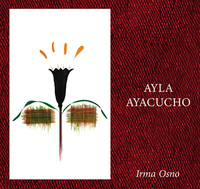

イルマ・オスノはアヤクーチョ県に生まれ、首都のリマで教員をつとめながら故郷の民族舞踊団で活動していたとき、笹久保伸と出会って来日した。『アイラ・アヤクーチョ』では自作曲もまじえ、特徴ある民謡音階の反復的なメロディをケチュア語による甲高い歌声で聞かせる。しかし楽器編成は現地では一般的でないものばかりで、現代の音楽として民謡をオルタナティヴにとらえ直そうとしている。

それは、文化の異なる異郷にあって、アヤクーチョに根ざした音楽の居場所を探す試みでもあるだろう。彼女の音楽は、生きとし生けるものの種をまいて未来につなげるアンデスの哲学を忘れまいとする意志の強さも感じさせる。