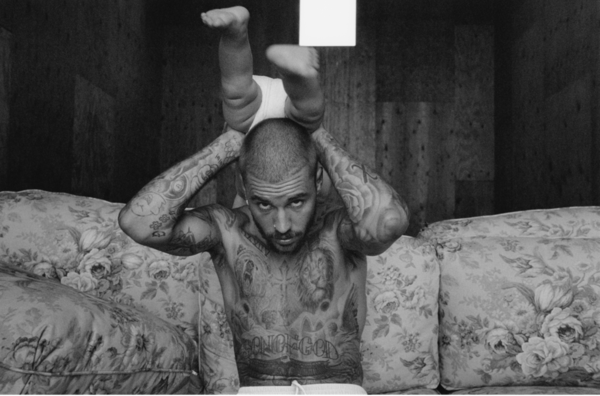

ジャスティン・ビーバーにとって通算7枚目となるスタジオアルバム『SWAG』の国内盤CDがリリースされた。事前告知なしでリリースされた今作には、夫として、一児の父としてのジャスティンのリアルな心情が刻まれている。内省的なサウンドに乗せて多様な愛を歌った『SWAG』について、ライターの辰巳JUNKに解説してもらった。 *Mikiki編集部

共作者すら驚いた実験的なアルバム

〈誰もが想像しえなかった、ジャスティン・ビーバーの乱雑とした傑作〉(ザ・ニューヨーカー)。2025年7月、突如サプライズリリースされたジャスティンの7thアルバム『SWAG』は、世界を驚嘆させた。彼ほどのスターでも、事前宣伝なしで作風を転換させた新作を出すのは大きな賭けだっただろうが、リリース後の反応を見る限り、それも十分に報われたと言えるだろう。

ジャスティンにとってキャリア最高の評価を得た『SWAG』とその楽曲群は、この年末、ニューヨーク・タイムズやロサンゼルス・タイムズといった高名なメディアで年間ベスト入りを果たした。2026年2月に待ち受けるグラミー賞においても年間最優秀アルバムをふくめた4部門でノミネートされている。

そんな『SWAG』の最大の驚きは、音楽そのものにある。ジャスティンといえば、12、13歳のころ天才音楽少年としてインターネットで話題になって以降、15年以上にわたり世界最大のポップスターとしてヒットを連発してきた。しかし、休養期間を挟んで30代の父として挑んだ今作の場合、ゴージャスに構成された〈売れ線〉のポップソングが見当たらない。

『SWAG』のサウンドは、ギターとドラムに支えられた、ミニマルで荒削りなインディR&Bが軸となっている。ヒップホップメディア、コンプレックスの年間ベストソングに選ばれたアコギチューン“YUKON”からしてデモのような趣だ。高音加工した自身のボーカルとデュエットするようなプロダクションにしても、どこか〈手づくり〉じみたあたたかみがある。

即興でスマホ録音されたようなトラックも収録された『SWAG』の実験ぶりには、プロの共作者すら驚いたようだ。藤井 風やアデルらと名曲を手がけてきたトバイアス・ジェッソ・Jr.は、マイケル・ジャクソン風のオープニング“ALL I CAN TAKE”などを生み出したセッションについて振り返る。

ジャスティンは、クレイジーなほど大胆なアーティストだ。(中略)通常のポップヒットの制作とは比べものにならないくらい、生々しいセッションをやった。小細工は一切なし。あのレベルのスターが僕でも怖くて踏み出せなかったことを平然とやってのけるのを見て、人生観が変わる衝撃を受けた。

『SWAG』独自のスウィングローファイなサウンド

さらに『SWAG』が重要作であるわけは、スーパースターのヒット作でありながら、現行のインディシーンの潮流をすくって大衆化させた点にある。

鍵となる曲は、グラミー賞の最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンスにもノミネートされたヒット曲“DAISIES”だ。ジャスティンが得意とするキュートなドゥーワップ風ラブソングでありながら、まるでガレージバンドが演奏しているような質感になっている。

アルバムのサウンドスケープを決定づける“DAISIES”を制作したのは、インディ界の寵児たる相棒コンビ、エリック・クラプトンに〈プリンスのような革命家〉と認められたミック・ギーと、来年のグラミー賞で最優秀プロデューサー部門にも指名されているディジョンだ。彼らの魔法のようなサウンドプロダクションはローファイジャンルと形容されがちだが、その乱雑さは意図的だ。ジャズのようにスウィング重視で即興演奏したのち、規律だったドラムをトラックにあわせて歪み加工するプロダクション手法、とも推測されている。

『SWAG』を絶賛したザ・ニューヨーカーが説くように、アメリカを軸とした2020年代前半のトレンドといえば、ザック・ブライアンやノア・カーンのような伝統的な演奏もの、そしてチャーリーxcxやテイト・マクレーといったきらびやかなY2K電子ポップが挙げられる。

この二大トレンドをそれぞれ〈過去的なアナログ〉と〈未来的な人工〉としたら、ジャスティンがミック・ギーとディジョンとともに生み出した『SWAG』でのスウィングローファイなトラックこそ、生演奏とエレクトロを混ぜ合わせながら〈現在進行形的な揺らぎ〉をもたらすネクストサウンドの候補と言えるのではないだろうか。