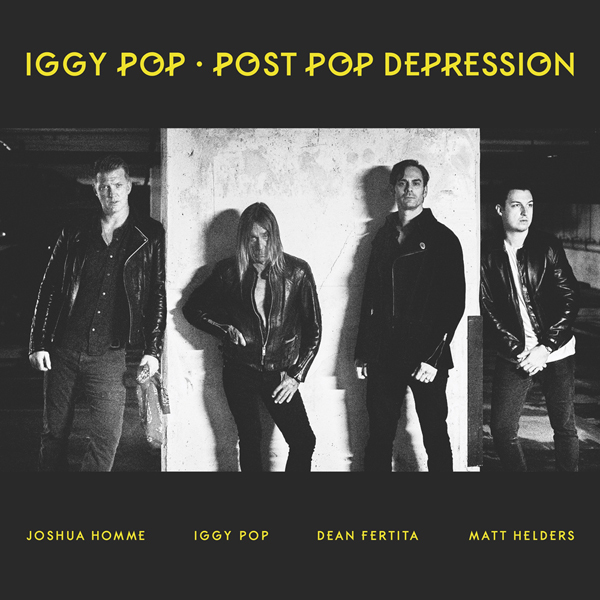

2010年にストゥージズとしてロックの殿堂入りも果たしたパンクのゴッド・ファーザー、イギー・ポップがニュー・アルバム『Post Pop Depression』を3月18日にリリースする。本作のテーマについて、「俺は人生のほとんどを迷走した飛行機のように飛び続けてきた。そろそろ着陸許可がほしい、という見方もできるだろう」とイギーは語っており、プロデューサーを務めたジョシュ・ホーミ(クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ)には、制作にあたって故デヴィッド・ボウイがプロデュースした代表作『The Idiot』『Lust For Life』のレコーディング中に残したメモを手渡したのだという。改めて自身の音楽を振り返り、最高傑作を作り上げようと決心したイギーは、この新作で期せずしてボウイの『★』にも通じる境地に辿り着いたようだ。

Mikikiでは、計3回に渡ってイギー・ポップを総力特集。この第1回ではイントロダクションとして、60年代終盤からスタートするイギー・ポップ/ストゥージズの伝説的なキャリアについて、音楽評論家の小野島大氏に改めて検証してもらった。 *Mikiki編集部

★第2回:イギー・ポップ新作ロング・レヴューはこちら

★第3回:オカモトショウ(OKAMOTO'S)&渡辺大知(黒猫チェルシー)対談はこちら

タフでワイルドなパブリック・イメージと、

多面的なアーティストとしての実像の乖離

イギー・ポップ68歳、元祖パンク・ロッカー。ワイルドでタフな肉体派ヴォーカリスト。彼にまつわるイメージを簡潔に言い表わすなら、そういうことになるだろう。それは間違いではないが、すべてでもない。

2001年のアルバム『Beat 'em Up』をリリースしたタイミングで、イギーにインタヴューしたことがある。本来、アーティストとして一筋縄ではいかない多面性を持っているにもかかわらず、いつまでたってもパンクの元祖だの、ゴッドファーザーだのという期待/役割を背負わされていることについてどう思うか、という質問に対して、彼は言葉を選びながらこう答えた。「それはいろいろ複雑なんだけど、自分ではあまり考えないようにしている。実際の自分と、パブリック・イメージには巨大なギャップがあるんだ」。

この発言には彼の音楽家としての、長く数奇なキャリアが凝縮されている。イギーはストゥージズのヴォーカリストとして『The Stooges』(69年)でデビュー。ワイルドでエネルギッシュで暴力的なガレージ・ロックと、狂気と自己破壊衝動に満ちたパフォーマンスで、楽観的かつ脳天気な60年代ヒッピー・ムーヴメントのさなかに大きな衝撃を与える。

以降も、『Fun House』(70年)、『Raw Power』(73年)といった傑作をリリース。後にパンクの先駆けと言われるような、鍛え上げた肉体を誇示するタフでワイルドなカルト・ロッカーとしてのイギーのイメージはこの時に確立したわけだが、実際の彼はロックに留まらず、ブルース、R&B/ファンク、フリージャズなど多様な音楽性に通じており、またドアーズのジム・モリソンとも比肩される内向的で叙情的なシンガーとしての一面も当初から持ち合わせていた。以降の彼の歩みは、タフなロック・アイコンとしてのパブリック・イメージと、多面的で重層的なシンガー/アーティストとしての実像のギャップを常に往還し続けたのである。

イギーのオリジナル・アルバムは、ストゥージズも含めて現在までに20数枚がリリースされているが、実はイギー自身の完全セルフ・プロデュースで作られたものはわずか数枚に過ぎない。その大半は、ジョン・ケイル(元ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)に始まり、デヴィッド・ボウイ、ビル・ラズウェル、ドン・ウォズ、マルコム・バーン、トム・ウィルソン、ハル・クラジン、そして最新作のジョシュ・ホーミに至るまで、その都度のイギーの指向や状況に応じてチョイスされた、さまざまなプロデューサーとの共同作業で作られている。そして、それぞれのプロデューサーたちの解釈による異なるイギー像が、アルバムごとの音楽性の違いに繋がっている。つまり、イギーの多面性を引き出す触媒としてプロデューサーが選ばれているわけで、逆に言えばイギーはそれだけプロデュースの素材として魅力的であり、彼らの要請に応えるある種の器用さや柔軟性も持ち合わせているということだ。

デヴィッド・ボウイの頭脳的なアプローチとイギーの肉体性が合致した『Lust For Life』(77年)や、ビル・ラズウェルが手掛けた豪快でダイナミックな『Instinct』(88年)あたりが一般的には彼のソロの代表作だが、英米の若手音楽家を起用してイギー流のニューウェイヴに挑んだ『Soldier』(80年)、ドン・ウォズのプロデュースでケルト色濃いダンス曲やジャンプ・ブルースなどで彼本来の幅広い音楽性を存分に活かした『Brick By Brick』(90年)、同じくドン・ウォズのプロデュースによる内省的で渋い歌もの『Avenue B』(99年)、パリに渡りシャンソンに通じるメランコリックなポップソングなどを歌った『Preliminaires』(2009年)や『Apres』(2012年)など、〈タフでワイルドな元祖パンク・ロッカー〉というだけでないイギーの多面性を示した作品はいくつもある。とはいえ、それは十分に理解されてきたとは言い難い。

生命曲線に逆らい続けた破滅的パフォーマーが、

初めて作った年齢に相応しいロック・アルバム

その一方で、スティーヴ・アルビニのプロデュースでゴリゴリの剥き出しガレージ・ロックを徹底追求した『The Weirdness』(2009年)や、盟友ジェイムズ・ウィリアムソンと作り上げた『Ready To Die』(2013年)といったストゥージズ作品は、元祖パンク・ロッカーとしてのイギーという〈需要〉に応えたものと言える。イギーは前出のインタヴューで、「〈オレもこんなふうに歳を取りたい〉と思ってくれたら、50歳を超えても攻撃的で居続ける甲斐があるってものだ」と語っているが、そうしたサービス精神もイギーの一面なのだ。

ステージ・パフォーマーとしてのイギーは常に攻撃的で挑発的である。若い頃は破滅的でもあった。床一面に散乱したガラスの破片の上を上半身裸で転げ回り、血まみれになって病院に担ぎ込まれたストゥージズ時代の73年6月のライヴは有名だ。筆者が観た83年の初来日公演では、ステージ上からあの大きな目でガンを飛ばされ、射すくめるような強い視線にビビッたことをよく憶えている。そのヒリヒリするような緊張感は、一般には低迷期とされる80年代にあってなお、凄まじいものがあった。彼は常に客に一対一の対峙を要求する。通り一遍の客とアーティストの関係性ではなく、ナマのエネルギーの衝突を望む。客に傍観者でいることを許さないのだ。そしてどんなに野放図で野獣のような本能剥き出しのライヴのようであっても、常に緻密で冷静なバランス感覚が潜んでいることは、彼自身が認めている。

イギーのアルバムでチャート上もっとも成功したのは『The Idiot』(77年)だが、プロデューサーのデヴィッド・ボウイ効果で全米アルバム・チャート72位を記録したに過ぎない。ポップスターとしての華やかな商業的成功とは無縁な人である――にもかかわらず、ボウイをはじめさまざまなアーティストや大物プロデューサーに愛され、尊敬され、別格として君臨し続けている。アルバム制作もコンスタントに行われ、その都度助力してくれるレーベルやパートナーにも恵まれている。ジョシュ・ホーミもまたその1人だ。

新作『Post Pop Depression』は、イギー個人が制作費を全額負担した自主制作アルバムであるという。それだけ彼がいま、本当に作りたかった作品なのだろう。タフでワイルドな元祖パンク・ロッカーというアイコン性に囚われないイギー・ポップのアルバム。常に肉体や精神の臨界点ギリギリで勝負し、歳と共に衰え下降していくはずの己の生命曲線に逆らうような〈若作り〉を強いられて(あるいは望んで)きた彼が、初めて、68歳という年齢に相応しいロック・アルバムを作った、と言えないだろうか。ジョシュ・ホーミの作り出す重厚でソリッドで緊張感溢れる、だが落ち着いたロック・サウンドに乗せて歌うイギーの声は、かつてない透徹した深みを感じさせる。このアルバムが世に出ることで、彼の実像とパブリック・イメージの乖離が解消されるきっかけとなる可能性がある。イギーはこれが最後のアルバムになるかもしれないと公言するが、実はこれは〈終わり〉ではなく〈始まり〉なのかもしれない。

★第2回:イギー・ポップ新作ロング・レヴューはこちら

★第3回:オカモトショウ(OKAMOTO'S)&渡辺大知(黒猫チェルシー)対談はこちら