2010年代の東京において、スカートの澤部渡ほど〈職人〉の名に相応しいポップス・メイカーはいるだろうか。2010年の初作『エス・オー・エス』を皮切りにハイペースに音源を発表。ムーンライダーズやカーネーション、yes, mama ok?などの系譜に連なる、一聴で心色めき立つキャッチーなソングライティングと、一筋縄ではいかない捻じれの効いたサウンドメイクを併せ持つ珠玉のポップソングを世に送り出してきた。その楽曲は、ポップ好事家にとどまらず、ミツメやトリプルファイヤーといった同世代のバンドから、オノマトペ大臣や共作経験もあるokadadaといったインターネット周辺のアーティスト、さらに自主制作漫画誌「ジオラマ」を中心とした新進気鋭の漫画家たちまで、さまざまなシーンの聴き手を魅了している。

そんなスカートが、3作目のフル・アルバム『CALL』をKAKUBARHYTHMからリリース。佐久間裕太、佐藤優介、清水瑶志郎という不動のメンバー編成に加え、パーカッションでシマダボーイが参加。さらに3曲ではストリングスが導入され、アンサンブル、アレンジの両面で、さらに飛躍を遂げたアルバムになった。ポップ・アルバムとして、間違いなくこれまで以上の射的距離を持った作品である。

そしてMikikiでは、『CALL』のリリースに合わせて、澤部と清水の2人にスカートのディスコグラフィーを振り返ってもらった。各作品ごとの澤部のモードやメンバーとの関係性の変遷から見えてきたのは、バンドとしての実にロジカルな発展の歴史。澤部渡とイコールでありつつ、それだけではないという、この不思議なバンドの足跡を炙り出している。まずは、『エス・オー・エス』から2014年のミニ作『サイダー』の庭までを辿った前編。

★世にも不思議なバンド、スカートの発展史・後編 ~ASKA以降に輝く“シリウス”に導かれし5人編成での新スタンダード『CALL』

yes mama ok?やパラダイス・ガラージに並ぶべきだと思った

2010年12月、澤部が23歳のときにリリースしたファースト・アルバム。数曲で牧村憲一らが力添えしているものの、大半は澤部1人による多重録音で制作されている。ポップスメイカーとしての引き出しの多さが、良い意味で未整理なまま散りばめられた、キャリア中もっともヘッド・ミュージック的な趣の強い作品。ジャケットのイラストは漫画家・廣中真悟によるもの。これまでに4度刷られ、そのたびに新装されている。

澤部渡「当時音大に通っていたので、卒業制作みたいな形でアルバムを作ってみようと『エス・オー・エス』は制作しました。1人で作り上げたのは、一緒に泥船に乗ってくれる友達がいなかったというのに尽きるんです(笑)。そうなると、半端な技術とはいえ自分でやれるので、じゃあそっちだろと。憧れていたyes, mama ok?やパラダイス・ガラージもそうだったし、だったら自分もそこに並ぶべきだなと思った」

――どんな作品にしようと考えて制作されたんですか?

澤部「『エス・オー・エス』を作りはじめたときは、10代の頃から自分が作ってきた曲を全部入れるアルバムにしようと思っていたんですよ。でも卒業の直前くらいに“ハル”という曲が出来て、〈じゃあこのムードだ〉という気持ちになった。そこに合わせて、昔の曲は省いたんです。どんな作品……でも必死でしたよ(笑)。自分の作品が流通に乗ることも初めてで、世の中に認められるかは未知数ですし、無視されるだろうなとも思っていたので。確か最初のオーダー数は99枚とかですけど、それでもすごいなと驚いた。ここからなにかが始まったらいいなとは思っていましたね」

このフレッシュさは絶対このときにしか作れない

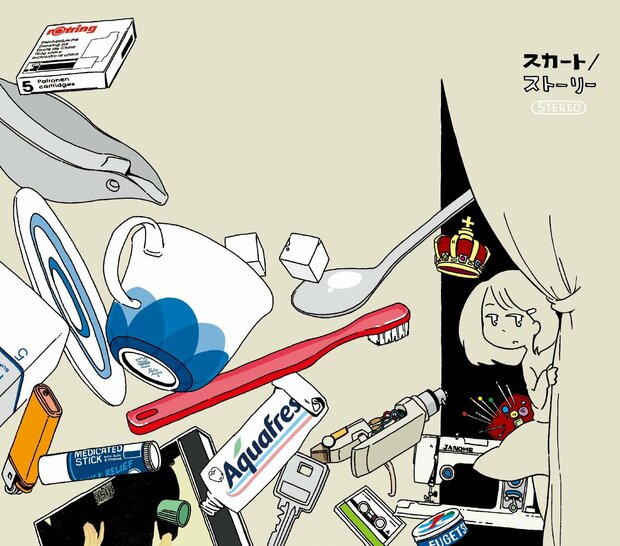

多重録音の前作とは異なり、ドラムスの佐久間裕太(元・昆虫キッズ)、ベースの清水瑶志郎(マンタ・レイ・バレエ)、キーボードの佐藤優介(カメラ=万年筆)と現在まで続くバンド編成で作り上げられた、2011年12月発表の初ミニ・アルバム。澤部のソングライティングには磨きがかかり、初めて顔を揃えたメンバーによるアンサンブルが瑞々しい。伸びやかなメロディーとブルーアイド・ソウルを彷彿とさせるグルーヴィーなサウンドが詰まったポップ・アルバム。ジャケットのイラストは漫画家の見富拓哉。

澤部「とにかく“ストーリー”という曲が出来ちゃったんで、それをどうにかしなきゃという気持ちで制作を始めたんです。最初は『エス・オー・エス』の延長線上にある作品を考えて宅録で進めていました。〈でも、良いんだけどなにかが違うみたいな〉気持ちがあって。そこで“ストーリー”以外の収録曲をバンドで録ろうと、メンバーの3人に集まってもらったんです。で、何曲か録っていくにつれて、〈“ストーリー”もやってみませんか〉となり、いざ録ってみたらすごく良くて〈こっちだ!〉となった。この作品のフレッシュさは、絶対このときにしか作れないものですね」

――この3人に声をかけた理由は?

澤部「まずこの編成でのライヴに手応えがあったんですよ。(東日本大)震災のあとに秋葉原のCLUB GOODMANでライヴがあって、そこで佐久間さん、清水くん、僕の3人でやったんです。それぞれとは一緒に演奏する機会もあったんですけど、このトリオでは初めてのライヴだったじゃないかな。そのときにすごく痛快さを感じて、その年の5月には、優介を加えた4人でライヴをやってますね。その感じも良くて、この面々としばらくやりたいなと思いました」

――澤部さんが4人での演奏に良いヴァイブレーションを感じたのはどうしてだと思いますか?

澤部「単純に気の合う仲間だったからじゃないかな。佐久間さんは、僕がサポートや運転手として関わらせてもらっていた昆虫キッズ(2015年に活動終了)のメンバーで、優介は大学の後輩かつ彼が入学してようやく僕の大学生活が楽しくなったくらいの大きな存在。で、清水くんは、彼が高校生のときからの古い友人だった。そういった気の置けないメンバーで音を出したことが重要だったのかな」

清水瑶志郎「僕が高校生の頃、澤部さんはmixiやはてなdiaryの日記をやっていて、僕は一方的にそれを読んでいたんです。音楽の根っこの部分での趣味が近いなと思っていて、いろいろ勉強させてもらってました」

澤部「だから佐久間さんや優介さんよりも彼がいちばん旧い知り合いなんですよ。会ったのは、確かお互い好きなバンドのライヴだったよね」

清水「空気公団やキリンジ、yes, mama ok?とかそのあたりですね」

――4人で音を鳴らしたとき、清水さんも澤部さん同様の手応えを感じましたか?

清水「僕はもう〈弾かせていただいている〉といった気持ちで。私でよろしければと」

澤部「昔はいまよりももっとサポート感が強かったもんね」

――『ストーリー』に収録された“ガール”みたいなガレージ感のある曲は佐久間さんのパワフルなドラムがあってこそレコーディングされた印象もあって。

澤部「あの曲自体は昔からあるんですけど、そういうハマりも良かったんでしょうね。佐久間さんのプレイスタイルだったら、こういうのも全然イケるだろうと」

――『ストーリー』から次作『ひみつ』までのライヴはこの4人編成で固まっていたんですか?

澤部「ほとんどそうですね。たまに優介がいないこともあったけど。『ストーリー』から『ひみつ』に至るまでは4人でやっていたと思います。スカートのライヴ編成は、いろいろな人がぐちゃぐちゃと出たり入ったりしていたんですけど、ここで落ち着いた」

バンドの手応えがダイレクトに曲に反映される時期でした

『ストーリー』以降の4人編成でのバンド・サウンドに脂が乗ってきたことを示す、2013年3月リリースのセカンド・フル・アルバム。澤部の歌とギターを絶対的な中心に置きつつ、多様さ増したリズムとセンチメンタルな鍵盤の音色がバンド・サウンドの幅を拡げており、そのずっしりとした聴き応えは、ロック名盤の風格がある。ジャケットのイラストを手掛けたのは70年代から活躍する漫画家、森雅之。

澤部「『ストーリー』の手応えはなんだったんだろうと考えたんです。やっぱり『エス・オー・エス』というアルバムは、どんどん内にこもっていって作ったので、どうしても風通しがよろしくない箱庭的なアルバムだった。それと比べて『ストーリー』の抜け感はなんだったのかと思ったら、〈あーそうか、バンドだからか〉というところに行き着いたんです。じゃあ次のアルバムもバンドでしょと」

――『ストーリー』と同じ編成にしたのは、ライヴをこなしていくことでバンドとしても良くなっている実感があったからですか?

澤部「ライヴの手応えが毎回ちょっとずつ増すみたいなことはありましたね。『ひみつ』をこのバンドでもう一回やろうと思ったのは、『ストーリー』のレコ発でやった“ともす灯 やどす灯”の手応えがずっと残ってて、この曲はちゃんとこの4人で録らなきゃなという気持ちがあったんです。それまでは自分でアレンジも固めてからデモを持っていくことが多かったんですよ。でも“ともす灯 やどす灯”のときは、曲の構成が複雑なわりには、弾き語りで持っていったんです。〈こういう曲が出来たんだけどどうしよう〉と相談してみんなで作っていった。アウトロのアイデアを清水くんが出してくれたり、〈ここは変えよう〉〈じゃあこっちも変えて〉みたいな意見の流れもあったり」

――清水さんから見て『ひみつ』でバンドが変化した部分は?

清水「『ひみつ』からシャッフル・リズム路線の曲が出てきたり、バンドとしてのグルーヴィーな部分を伸ばすことのできたアルバムだと思います」

澤部「バンドの手応えがダイレクトに曲に反映される時期だったんですね」

――じゃあ、『ひみつ』を制作するにあたって、澤部さんはどういう作品にするかをメンバーにも話したんですか?

澤部「してないですね(笑)」

清水「基本はやっぱり澤部さんのやりたいことというか、3人はそれを粛々と(笑)」

澤部「そもそもコンセプト自体が毎回あってないようなもの、と言ったら身も蓋もないんですけど、基本的にスカートは良い曲を出し続ければいいという気持ちだったし、そこに自負みたいなものもあった。僕はコンセプトに飲み込まれるようなことはしないぞと思っていた時期もありました(笑)。いわゆるポップソングがぎっしりと詰まっているアルバムならそれで良いんだ、というこだわりはありますね」

いちばん風通しの良い作品が出来た気がした

2014年6月にリリースした4人編成での3作目は、『ひみつ』の重厚さの反動もあってか、溌剌としたポップ盤となったミニ・アルバム。セカンドライン・ファンクを採り入れたリズムや清涼感溢れるサウンドメイクなど、キャッチーな趣向が心地良い。録音/ミックスはGOK SOUNDにて近藤祥昭が手掛けた。ジャケットは、西村ツチカが描き下ろしている。

澤部「うーん、『ひみつ』の反省はありましたね。『ひみつ』のときは本当にガムシャラに作っていたんですよ。とにかくあらゆることを二の次にしても、とにかく出したいとすごく焦っていた。なので、改めて聴き直してみると、ちょっと音質やミックスの面で甘い部分があると感じたんです。だから、次の作品ではそこをじっくりやろうと思いました。『ひみつ』は制作時期も分散していて、ドラムだけ別のところで録って、ほかのスタジオで残りの3人がダビングしていく、みたいな作業が多かった。いわゆる〈せーの!〉のバンド感ではなかったんです。そこで、次はもうちょっと本当の意味でバンドっぽいアルバムを、より良い音で録りたいという目標を掲げた。ちょっと前にリリースされていたカーネーションの『SWEET ROMANCE』(2012年)というアルバムがすごく良い音だったので、じゃあ同じGOK SOUNDで録ろうと一念発起して、スタジオでバンドで録ってみたんです」

――曲によっては拍子も複雑だったり、各楽器の音もそれまで以上に幅が出ていたりと、スカートというバンドがさらに引き出しを増やした印象でした。

澤部「そのときはいちばん風通しの良い作品が出来たなという気持ちはありました。音色に関しては、やはりGOK SOUNDという場所が大きいように思います。あそこは楽器がなんでもあるんですね。だから録りながら〈じゃあこっちの機材を使ってみよう〉とか、この曲はローズ、この曲はウーリッツアー、この曲はグランドピアノみたいに即試すことができたのはすごく大きかったんです。アイデアが出たらすぐ録音するみたいな感じで進められた」

――表題曲の“サイダーの庭”が澤部さんとしては達成感があったようですね。この曲はニューオーリンズを思わせるタメがありつつ、モータウン的な軽快さもあって。

澤部「たぶんいままでの自分だったら書かなかったようなことをやれたという実感があったんです。最初はシンプルに始まったかと思ったら捻じれるところはちゃんと捻じれて、サビもキャッチーで開いたメロディーなんですけどコード進行には複雑な部分があり、それまでのスカートの集大成的な部分を見たんですね。〈コレだ!〉みたいな(笑)」

清水「バンドとしてはシャッフル路線の完成型とも言えるかな。構成も良いですし」

澤部「間奏も良いしね」

清水「わりと勢いで作ったのにハマったんですよね」

澤部「そうそう。これも未完成のままスタジオに入って、〈間奏をどうしよう?〉と4人で話して合って録音したらバッチリなものが出来て。それもバンド感に拍車をかけたかもしれない。それまでの、部屋で一人で作っていた感じから、その部屋から自分を一歩出せたように思えた」

――以上が澤部さんの自主レーベル、カチュカ・サウンズからリリースしたスタジオ作品4作になります。この時期の澤部さんはフロントマン兼レーベル主宰でもあったわけですよね。

清水「いまはKAKUBARHYTHMに入っていますけど、それまでは澤部さんが社長ですからね。振る舞いはすべて社長でしたよ」

澤部「それも理由があるんですよ。サポートをやってもらっているのだったら、なにかで返さなきゃいけないと。良い曲を書くのができればいちばん良いけど、それは自分の話なので、じゃあいったいなんだと言われたら〈金〉だと。ハハハハ(笑)! だからライヴで遠征とかしてもすべて自分が出しますと。社長業していましたね」

★世にも不思議なバンド、スカートの発展史・後編 ~ASKA以降に輝く“シリウス”に導かれし5人編成での新スタンダード『CALL』