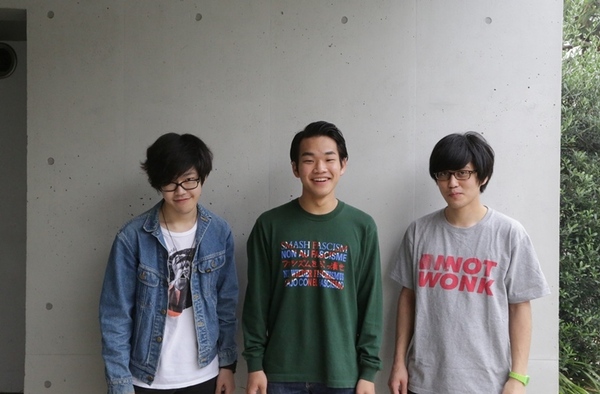

初作『Laughing Nerds & A Wallflower』(2015年)での鮮烈な登場から約1年、北海道・苫小牧を拠点に活動するNOT WONKが早くもセカンド・アルバム『This Ordinary』をリリースする。メロディック・パンクからハードコア・パンク/オルタナティヴ・ロックへ――青臭い疾走感をかなぐり捨て、より刺々しく重たいサウンドを纏った今作は、間違いなく前作を凌駕するセカンド・インパクトとなるだろう。ベースのフジとドラムスのアキムによる、タイトかつ緩急自在なリズム・アンサンブルの上で、加藤修平のギターはまるで若かりし頃のジョニー・グリーンウッドのごとくノイジーな音色で鮮やかな軌道を描く。1曲のなかで劇的なテンポ・チェンジを繰り返し、偏執狂的に表情を変えていく『This Ordinary』は、加藤の力強さと深みを増した歌声も相まって、どこかレディオヘッド『The Bends』(95年)を2016年にヴァージョン・アップしたような印象さえ受ける。

なぜNOT WONKは1年間でかくも急激な変化/進化を遂げたのか。その謎に迫るべく、Mikikiではメンバー3人へのインタヴューを行った。全国各地でライヴを重ねながら、演奏力とアティチュードを逞しく磨き上げていき、その結果として予想を超える音楽的な発展に向かった彼らの足どりは、若者たちの青春物語としても比類なき魅力を放っているように思う。

広島県・福山市の高校生からライヴのオファーが来た

――前作『Laughing Nerds & A Wallflower』の際のインタヴューでは、加藤さんは〈誰かに向けて作った作品ではないけれど、高校のときの自分みたいな人が聴いてくれたら嬉しい〉と言っていましたね。実際にツアーを回り、全国各地のイヴェントに出るなかで、そういった人に届いた手応えはありましたか?

一同「ウネくんじゃない?」

加藤修平「そうだね。広島県に畝狹怜汰(うねばさみりょうた)くんという高校生の子がいて、彼から(KiliKiliVillaの)与田(太郎)さんに急に連絡が来たらしいんですよ。NOT WONKを企画に誘いたいんですと、名前も書かずに(笑)。で、与田さんがよくよく話を聞いていくと、広島県の福山市という僕が名前も知らなかった街に住んでいる高校生のウネくんが、地元でNOT WONKを観たいと言っているという話で。もうその時点で最高じゃないですか。そんなの行きますよと、去年の9月の関西ツアーのときに組み込んでもらった。その日の対バンにWALK ALONG JOHNって、見た目はONE OK ROCKのカヴァーをやってそうな高校生のブルーグラス・バンドがいたんです。彼らがMCで〈今日はメンバーが違うんです〉と言っていて、その理由を訊いたら、NOT WONKとの対バンに緊張しすぎて体調を崩したメンバーがいたそうで……」

アキム「ヴォーカルの子が歌おうとしたら吐きそうになちゃったみたいで(笑)」

加藤「僕らがそんな存在になるなんて思ってないし、あり得ないじゃないですか。そんなことが広島の小さい街で起こっているなんて、想像もしていなかったし、〈何これ〉という感じでしたね。イヴェントには高校生もたくさん観にきてくれて」

――いきなり良い話ですね。前作をリリースしてからの1年間に、全国各地で数々のライヴをこなしてきたと思うんですが、特にバンドが成長したと思う点は?

アキム「単純に演奏が上手くなったと思う。やっている感覚はファーストのときとあんまり変わらないですね。そのときに良いと思うものをやっているだけで」

フジ「僕はなんか……」

加藤「足が開くようになった?」

一同「ハハハハ(笑)!」

フジ「前は3人でがんばっている感じが強いバンドだったんですけど、最近は1人1人ががんばったうえで、結果的に3人が1つになっている感じがある」

加藤「地力が上がったというか、底上げされた感じはあります。毎週ライヴをして、毎週のように飛行機に乗って東京行ったり、朝帰ってそのまま学校や仕事に行ったりしているなかで、尋常じゃなくタフさが付いてきた。そのタフさにおいてだけは、負けるバンドがあんまりいないように思う。いまは変なことで音を上げないし。それがライヴの力強さにも出ている。音にしてもスタイルにしても、最近はタフなものに惹かれる瞬間が多いです」

――去年は代官山UNITや渋谷のWWWとか、大きな会場でNOT WONKのライヴを観られる機会が多かったんですけど、実に堂々とパフォーマンスをされていました。ライヴをやるうえで会場の大小に左右されることはない?

加藤「それは本当に関係ないですね。ナーヴァスになることもないし、デカければデカいほど楽しみになる」

アキム「大きい場所だと音が良いなぁと思うだけで、やることは変わらない」

加藤「ただ、やっぱりデカいところで、人がいっぱいいて、というのがいちばん良いよね」

――なるほど。大きな場所でやりたいというシンプルな欲求を持たれているのが、気持ち良いなと思います。

加藤「京都の〈BOROFESTA 2015〉で、odd eyesの(カベヤ)シュウトくんと話していて、odd eyesこそアンダーグラウンドでハードコアで、小さなライヴハウスが似合うバンドなんですけど、シュウトくんも〈そりゃデカイところでやりたいよな〉と言っていました。パンクは、スタジオやちょっと汚いライヴハウスのイメージが強くて、そういうところでしか勝負できない感がありますよね。いつもパンクのハコでライヴをやっているバンドが、ちょっと大きめのライヴハウスでやったときに、サウンド面で他のバンドより迫力がなかったり、バランスが悪かったり、普段の格好良さを出せないことが多い。その点においては、パンクは負けてしまっていることがほとんどだという気がしていて。シュウトくんとは、そういう弱点を持たないパンク・バンドができたら良いね、と言っていたんです。で、僕は〈はい!〉みたいな。まったくその通りだと思った」

――NOT WONKは〈負けたくない〉という気持ちが強いですよね。

加藤「そうですね。負けたくないっす。本当に〈今日はもうすみませんでした〉となったのは去年11月のLOSTAGEとのツーマンだけですね。あのときは逆立ちしても勝てなかった」

フジ「やる前まではちょっとは抗えるんじゃないかなと思ってたのにね」

加藤「若さや勢いでイケるんじゃないかと思ったんですけど、すべての点においてLOSTAGEが勝っていた」