みずからの流儀で〈ポップ〉の基準を塗り替えてきた6人が差し出す新たなスタンダード。〈音楽〉が〈音楽〉として解き放たれたとき、聴き手は彼らと同じ大きな夢を見る――

更新された〈ポップ〉

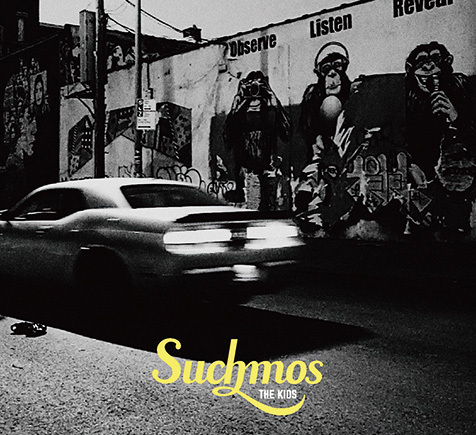

もはや、この勢いは誰にも止めることができない。前作『THE BAY』のリリースから駆け抜けた1年半の濃密な音楽経験と、その間に爆発的に生まれたアイデアを余すことなく注ぎ込んだSuchmosのセカンド・アルバム『THE KIDS』。昨年1月のEP『LOVE&VICE』から“STAY TUNE”と“BODY”、同年7月のEP『MINT CONDITION』から“MINT”と“DUMBO”といった4曲を含む全11曲を聴いて、そう思わないリスナーはまずいないだろう。

「あとになってCMに使われたりしましたけど、振り返ると、“STAY TUNE”って去年リリースされた段階では〈ポップ〉と言われてなかったんですよ。それが、いま1年も経っていない状態で〈ポップ〉と呼ばれてる。そういう今の状況は、バンドが先へ先へ向かっていったことで起こった変化なんじゃないかなって思うし、今回のアルバムも後に〈ポップ〉と呼ばれることになるんじゃないかなって思いますね」(YONCE、ヴォーカル)。

そんな本作は、イントロのギター・ソロが熱いグルーヴを白日のもとに引きずり出す“A.G.I.T.”で幕を開ける。

「8本のギターを重ねた“A.G.I.T.”は、音の歪みによってロック色が強いように思われがちですけど、YONCEと違って、自分のルーツにロックはないんですね。でも、〈サウンドとしてのロック〉ではなく、〈マインドとしてのロック〉をぶつけることで、〈ブラック・ミュージック〉のようにも聴ける曲にもロックが滲み出ているんだと思います」(TAIKING、ギター)。

「まあ、基本的にオラついてるからね、Suchmosは(笑)」(YONCE)。

オラついていても、そのタッチはあくまでもクールに。そんなSuchmosの流儀がスムースに展開される“PINKVIBES”を経て、続く“TOBACCO”は90年代のR&Bマナーの跳ねたリズムに乗せた攻撃的な言葉が、マインドとしてのロックを強く意識させる。

「“PINKVIBES”は、アシッド・ジャズのレッテルを貼られて、それを隠れ蓑にもしているSuchmosがアシッド・ジャズをちゃんとやってみた曲。そして、小技を利かせて、SANABAGUN.の(谷本)大河くんに吹いてもらったサックスを、ターンテーブルのスクラッチネタに使っています」(YONCE)。

「まろやかなグルーヴと尖った歌詞の組み合わせがおもしろい“TOBACCO”は、このアルバムで一番古い曲。去年3月のライヴではすでに披露していて、レコーディングはヴォーカルを含めた一発録り。ものの10分程度でフィニッシュしました。女性コーラスはいつものNao Kawamuraです」(TAIKING)。

アルバムを聴き進むにつれ、理性が飛ばされるリスニング体験はサイケデリックな空気を帯びる。5曲目の“SNOOZE”は彼らが楽曲制作において、実際にサイケデリックな要素も視野に入れていたことを証明する曲だ。

「俺、寝坊が半端なくて、携帯のアラームに付いてるスヌーズ機能が大嫌いなんですけど、〈目覚め〉という意味で“SNOOZE”というタイトルを付けました。歌詞では去年の夏に地元の友達と飲みに行った際の混沌とした様子を描いていて、サウンド面でもサイケデリックな世界が広がっているという(笑)。そして、打ち込みと生演奏を同居させているという意味で、その次の“DUMBO”と同じ流れにある曲ですね」(YONCE)。

映画のサントラみたい

また、箸休めとして機能することが多いインスト・ナンバーも、Suchmosにかかればただの箸休めでは終わらない。

「“INTERLUDE S.G.S.4”は、ミュージシャンシップを見せつけるインスト・シリーズの第4弾なんですけど、今までで一番エモーショナルであると同時に、アルバムで一番の名曲かもしれない」(YONCE)。

「この曲も一発録りなんですけど、自分としては感情の迸り方がクラシックに近い演奏だなって思いますね」(TAIKING)。

そして、Suchmosのアンセムである“MINT”を大きく、遠くまで響かせたその後は、ハービー・ハンコックの70sジャズ・ファンクが頭をよぎる“SEAWEED”で音楽の未知なる深海世界へ。

「今回のアルバムで唯一ライヴで演奏したことがない“SEAWEED”は、メンバー全員のアイデアが混在してますよね」(TAIKING)。

「パーカッションのトロピカルな、ラテン的な要素やベースとドラムのファンキーな要素があるかと思えば、メロディーがユニゾンで進行するヘヴィーなロック・ギターが入っていたり。アイデアの全部乗せで聴き手がどんな気持ちになるのか、やっている俺らにも想像できないっていう(笑)」(YONCE)。

ブラック・ミュージックのグルーヴはフレーズの反復が基本であるのに対して、この作品はスリリングな展開もまた大きな聴きどころだ。

「“ARE WE ALONE”は、天国にいたのに地獄に突き落とされて、また天国に昇っていくという、我ながらとんでもない展開の曲ですね(笑)」(TAIKING)。

「スライ&ザ・ファミリーストーンに通ずるファンク・グルーヴのなかで間奏の長いギターがメタルになる、だけどポップな曲。こうして言葉で説明すると想像しづらいかもしれないですけど、『THE KIDS』の楽曲はどれも映画のサウンドトラックみたいなんですよね」(YONCE)。

「そう。曲というのは時間軸に沿って進んでいくわけだから、Aメロ、Bメロ、サビというような定型に無理矢理収めずに、曲の持つストーリーに沿って曲展開させているし、それゆえに『THE KIDS』はどの曲も多彩な要素がすっきりと耳に入ってくる作りになっていると思うんですよ」(TAIKING)。

〈音楽〉が〈音楽〉と呼ばれる理由

6人のメンバーが顔を突き合わせたレコーディングの圧倒的な熱と、プレイヤーとしての冷静な思考がせめぎ合うことで生まれるダイナミックなドライヴ感覚。それこそがバンドを突き動かし、曲を躍動させる。

「Suchmosというバンドは常に動いているからこそ、見えている景色が1年前と今とでは変わっているし、それに応じて、俺らが出す音も変わるんですよ。その景色の変化はそれこそ曲を作っている時にも往々にして起こることなので、曲を聴いてもらえば、その時の直感的な音のみで構成されていることがわかってもらえるはずだし、その直感を捉えた曲にこそ、〈音楽〉が〈音楽〉と呼ばれる理由があると思いますね」(YONCE)。

ことあるごとに、バンドとしての成功を求め、そのことを気持ち良いくらいのビッグマウスで公言する彼ら。しかし、売らんがために曲を綺麗に整え、小さくまとめたりせず、音楽を音楽として解き放ち、新たな可能性を追求することで、リスナーもまた彼らと共に大きな夢を見ることができるのだろう。そして、会心の作品である『THE KIDS』は、現実の重さに足を絡め取られることなく、音楽と共に子供のように夢を見ようという彼らの力強い宣言であり、ここから本格的に始まるストーリーを前に、Suchmosが決めた覚悟の高らかな表明でもある。

「例えば、ビートルズはポール・マッカートニーがドラムを叩いたり、メンバー全員がすべてのパートに意見を言い合っていたというし、ローリング・ストーンズも、ジャズを出自に持ち、ロックに興味がないと平然と言ってしまうチャーリー・ワッツがメンバーだったりする。Suchmosもまた、そういう異なる個性や新しいアイデアが混ざり合った作品制作がこの1年であたりまえになって、その最初の果実がこの『THE KIDS』なんだと思うんですね。だから、その次とかそのまた次の作品とかは……」(YONCE)。

「そうなんだよね。『THE KIDS』は現時点では最高の作品だと思っているんですけど、今後、Suchmosの音楽が極まっていくことを考えると、どう考えても、次の3枚目のアルバムがヤバそうだよね(笑)」(TAIKING)。

「あまりにヤバすぎて、もしかすると地球が破滅するかもね(笑)」(YONCE)。

『THE KIDS』に参加したアーティストの作品。