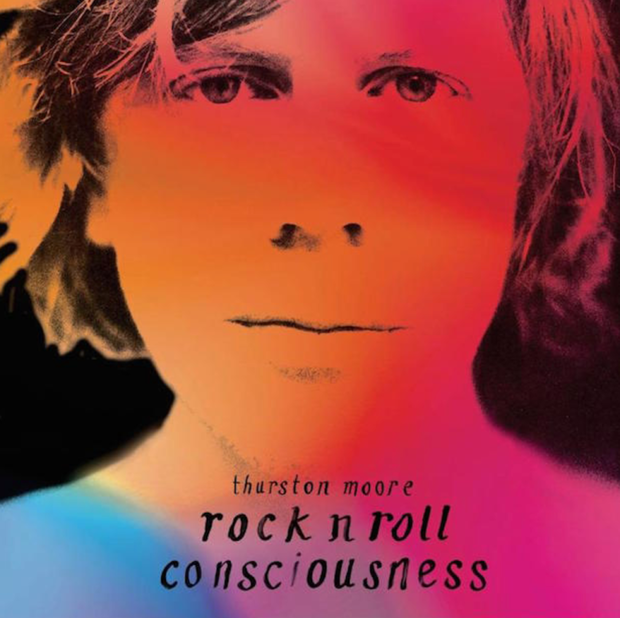

ソニック・ユースのサーストン・ムーアがニュー・アルバム『Rock N Roll Consciousness』をリリースした。いかにも彼らしい、彼にしかできない、ノイジーで実験的だが美しく官能的なギター・アルバムだ。彼にとって5枚目のソロ作で、2011年にソニック・ユースが活動休止してからは2枚目ということになる。前作『The Best Day』(2014年)に参加し、そのツアーでも同行したマイ・ブラッディ・ヴァレンタインのデビー・グッギ(ベース)、ソニック・ユース時代からの盟友スティーヴ・シェリー(ドラムス)、若手ギタリストのジェイムズ・セドワーズが今回も参加。彼にとってこれは、ソニック・ユースに代わる新たなバンドと言っていいだろう。プロデュースはアデルで名を挙げた売れっ子、ポール・エプワースである。今年3月に単独来日したサーストンに、話を訊くことができた。

個人的には88年、『Daydream Nation』発表直後のソニック・ユースの初来日公演を、西新宿にあったころの旧・新宿LOFTで観て以来、初のサーストンとの対面だった。お互いその時から29年分歳をとった。だがサーストンは、いい意味でその飄々とした学生っぽい青さと、果敢な冒険心や実験精神を失っていないように思えた。

THURSTON MOORE Rock N Roll Consciousness Ecstatic Peace library/HOSTESS(2017)

僕にとっての精神世界はロックンロールにあるのではないか

――実はソニック・ユースの初来日公演から観てるんですよ。やっとお目にかかれて嬉しいです。

「ワォ! 一番最初のショウというと……」

――記憶にあります?

「うん、確かプロモーターが……彼はおもしろいプロモーターだったよな」

――SUPERNATURAL ORGANIZATION※ですね。

「あぁ、うん。その人は……レーベルをやってたよね。それで、プッシー・ガロアとかをやってた」

※80年代後半、渋谷にあったレコード・ショップ。当時〈ジャンク〉と括られたオルタナ・ロックやノイズ/インダストリアル系の招聘/日本盤リリースに貢献した

――そうです。

「うん……プッシー・ガロアはソニック・ユースより先に(日本に)来てたらしいね。リチャード・カーンとリディア・ランチも来たんでしょ。彼らから〈東京へ行け!〉って話をされて、それで僕らも行ったんだ」

――へえ。ソニック・ユースは新宿LOFTという小さなクラブでやって……。

「シンジュクロフト!」

――最前列で押しつぶされそうになりながら観たのを覚えてますよ。

「写真を撮ってたの?」

――いや、ただの客でしたけど、それくらい超満員で。

「あははは……」

――それから長い時間が経ちましたが……、こうして直接お会いできてよかったです。

「あれって、何年だったかな。198……」

――88年です。30年前ですね。

「ワオ……(笑)」

――そして、あなたがまたこうして素晴らしいアルバムを作って戻ってきてくれたんだから、すごいことです。

「確かに時間は経ったね(笑)」

――そのニュー・アルバムですが、すごく美しいギター・アルバムで……。

「ありがとう。うん、そう言ってもらえるのはありがたいよ」

――アルバムの制作過程など基本的なことも訊いていきたいんですが、まずはアルバムの構想を練り始めたのはいつ頃ですか。

「最初にタイトルを思いついたんだ。そもそものきっかけは、この5年間、僕が(コロラド州の)ナロパ大学で講師を務めたことにある。その大学は創始者が仏教学者のチャグヤム・トランパ・リンペシェという人で、アレン・ギンズバーグに仏教を教えた先生なんだ。その彼が74年、ギンズバーグに依頼して、ギンズバーグがアン・ウォルドマンという人と一緒に始めたのが〈Jack Kerouac School Of Disembodied Poetics〉という夏のワークショップなんだ。そこのこれまでの講師陣がまた素晴らしい。ウィリアム・バロウズ、キャシー・アッカー※1、ジョン・ジョルノ※2、アミリ・バラカ※3、ダイアン・ディ・プリマ※4、メレディス・モンク……と錚々たる顔ぶれでね。で、アレン・ギンズバーグが亡くなった後はアン・ウォルドマンがひとりでディレクターを務めるようになって、彼女から僕に教えてほしいと依頼がきたんだ。僕がアンダーグラウンドの詩の世界と深く関わっていることを彼女が知ったからさ。僕は出版もやっているし、自分で書いてもいるし、アーカイヴも作っているからね」

※1 〈女性版バロウズ〉と呼ばれたNYの作家

※2 NYの詩人/朗読パフォーマー

※3 ニュージャージー州出身の詩人/作家/音楽評論家

※4 ビート・ジェネレーションを代表する女性詩人

「それで確か2010年から(大学)で教えることになったんだけど、その関係で僕も仏教関係の文学をいろいろと読むようになり、僕にとっての瞑想とは何だろうと考えるようになったんだ。仏教の知覚(consciousness)、ダーマ(法・道徳)の知覚、みたいなことがよく出てくるんだよ。それで考えてみると、僕にとっての精神世界はロックンロールにあるのではないか、とすれば僕にはロックンロールの知覚というものがあるに違いない、ロックンロールこそが僕のダーマなのだ、と考えるようになったんだ。そして僕にとっての師匠は、イギー・ポップであり、パティ・スミスであり……(笑)。そういう人たちが僕の先生だったわけだ。

ロックンロールとは非常に精神性を意識した芸術形態だと、僕は心から言える。ブルース・ミュージックのマディ・ウォーターズやロバート・ジョンソンに始まり、ビリー・ホリデイ、マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーンに至るまで。さらにはサン・ラ、そしてロックンロールのドアーズ、ストゥージズ、パンク・ロックのパティ・スミス……と続いていくロックンロール・ミュージックの様々なヴォイス(声)が、どれも非常に精神性を意識したものが多かったように思えるんだ。というわけで、この『Rock N Roll Consciousness』というタイトルを思いついた。そして、タイトルを思いつくや、これでレコードを作らなければ、と思い、そこから長い時間をかけてじっくりと、たくさんの音楽を作曲していったんだ」

――なるほど。

「また、自分のグループをどうしたら一番いい形で見せることができるだろうか、ということも考えた。前作『The Best Day』を録音して以来、このグループは僕にとってとても重要なものになっていたからだ。2年ぐらい一緒にツアーしてみて、ジェイムズ・エドワーズというギター・プレイヤーや、スティーヴ・シェリーとデビー・グッギのリズム隊がいかに優れているかを実感していたから、彼らが自由に呼吸してもらえるような曲を書きたいと思ったんだ。……と、まあ、そんな感じで始まって、僕は録音の場所を探すことになるんだが、その頃にちょうどポップ・グループのマーク・スチュアートにインタヴューすることになって……」

――あ、会ったんですか?

「あぁ。マーク・スチュアートはクールだよ」

――うん、知ってます(笑)。

「だよな、彼はこう……(両手を振りかざす)、ワイルドな人だよね(笑)。で、その時にポップ・グループがポール・エプワースと、ロンドンにあるザ・チャーチというポールのスタジオでレコーディングしたという話をしてくれた。おもしろいよね、ポール・エプワースといえば一番よく知られている作品はアデルであり、フローレンス&ザ・マシーンであり、いわゆる有名ロック・スターとの仕事が多い売れっ子だが、一方ではポップ・グループみたいな実験的な末端の音楽にも興味があるという……ポールはブリストルの出身で、ポップ・グループと同郷という関係もあるし。それが僕はおもしろいと思った」

「マークも〈電話してみろよ、お前との仕事にもあいつはすごく興味を持つかもしれないぜ〉と言ってくれたんで、電話して、ポールのスタジオを訪ねてみた。そこは広い大聖堂で、見事なヴィンテージのアナログの卓が2台あった。片方はピンク・フロイドの『Ummagumma』(69年)、もう片方はローリング・ストーンズの『Emotional Rescue』(80年)を録ったものだった。部屋自体が美しい教会だし、ポールの誕生日は僕と同じ(7月25日)だったし(笑)、もう、これはここでレコードを作らなきゃ、と思って、その場で決めたよ。

そして5日間ぐらい予約して、朝から夜までかなり根を詰めて作業して9曲分の音楽を録音した※。ポールはすごく集中して、僕が録音するものをひとつ残らず、あのスタジオの機能を最大限に駆使して形にするよう、気を配ってくれた。実に機能的なスタジオでね。そこで僕が思い切り作業に没頭できたのも彼のおかげだ。有難かったよ。長い時間をかけてドラムの音をマイクで完璧に拾うことにこだわったり……彼もドラマーだからね。僕にとって5日間で9曲録るというのは普通じゃなかったが、それ以上にああいうスタジオは9日かけて1曲録るような人が使うところだと思うし……(笑)」

※そのうち7曲をアルバム本編及び日本盤ボーナス・トラックで収録。2曲は目下のところ未発表

――確かに(笑)。マーク・スチュアートに話を訊いたとき、ポール・エプワースがレコーディング・テクノロジーや機材にとても詳しくて、音楽的な実験にもとても興味がある人だと絶賛していました。

「とにかく有難かったのは、僕が自分でやりたいことを彼が理解してくれたこと。僕はじっくり腰を据えて、バンドと一緒にリハーサルしながらその瞬間の創作を追求したかったんだ。僕があのスタジオで何を必要としているか察知してくれて、僕がバンドと何か一緒にやっている間は、彼は距離を置いてそれを見ていた。僕が曲作りの過程では、そんなに人と共同作業をするタイプではないことに気づいたらしい。でも、ラフに録ったものをみんなで聴き直す段階になると、使えるいろんな音を模索する上で彼がいてくれてすごく助かったよ。とにかく彼は本当に敬意を払ってくれて、僕の作業に必要なものは何でも気前よく提供してくれて……すべてがきちんと機能するようにしておいてくれた。しかも、即、てきぱきと対応してくれるから、作業が滞るようなこともなかった。素晴らしい経験だったよ。彼もそこで生まれようとしている音楽に興奮していたようで、やっぱり彼にとってもかなり新しい経験だったんじゃないかな」

――なるほど。

「そして次は歌詞。半分の曲は僕が歌詞を書いた。あとの半分は歌詞が浮かばなくて、そこでラディオ・レディオ(Radio Radieux)という詩人に頼んで歌詞を書いてもらった」

――ラディオ・レディオと読むんですか。

「ラディオ・レディオ、だよ。ラディオ・レディオのTシャツを作らないとな。〈ラディオ・レディオって誰?〉ってやつ。みんな知りたがるんだ、ラディオ・レディオとは何者なのか。詩人だよ。素晴らしい詩人だ」

――それはさっきの大学の関係で知り合った人ですか。

「いや、ラディオ・レディオはロンドン在住だ。偽名だけどね。公には騒がれたくない人物なんだ。〈じゃあ、何て名前にする?どんな名前を使いたい?〉と訊いたら〈ラディオ・レディオ……〉 と。ラディオ・レディオは謎を呼んだね。しかし、ラディオ・レディオが書いた歌詞は見事で、題材はフェミニスト的な神秘主義というのかな。僕はそれが素晴らしいと思い、歌ってみるとすごくよかった。その辺の歌詞が、このレコードの本質をかなりの部分、定義づけているように思うよ。要は、新たなエネルギーのことを歌っているんだが、今まさに、そういう新たなエネルギーがとても必要とされている時代だからね。僕らは古い様式のカオスに取り仕切られ、抑圧されているから」

――ラディオ・レディオは女性なんですか、男性なんでしょうか。

「トランス(ジェンダー)だよ」

――なるほど。では、曲が出来てから歌詞をつけた、ということですか。

「僕の歌詞は、一部の曲に関しては既にあったんだ。録音に先立ってライヴでやってもいた“Turn On” と“Cease Fire”だね。この2曲は前から少しは馴染みがあった。結局、“Cease Fire”はレコードから外してしまうんだけど、後に別のスタジオで別のドラマーで録り直して。別バージョンをオンラインで先月リリースした(日本盤ボーナス・トラックで収録)。アルバムの収録曲と同じセッションで録ったバージョンは未発表のままだ」

――あなたが書く曲はどの程度完成させてバンドに提示しているんですか。

「今回の曲の場合はほぼ完成していたね。2曲はスケッチの状態だった、かな。それをスタジオの中の別室にこもって、鍵を閉めて、ヘッドフォンを装着して何も聴こえない状態にして、自分のレコーダーに入れてあったそのスケッチを聴き直して完成させたんだ。そしてスタジオに急いで戻って〈できたぞ!〉 とみんなを座らせて、〈こういう曲だ〉 と……、まさにそういう形で作ったのが“Smoke Of Dreams”だ。最初はスケッチの状態だった。あれのレコーディングはすごかったよ。ジェイムズはギター・ソロをその場で即興で弾いたんだ。オーバーダブは一切なし。そして僕が歌った歌詞は、自分で書いてあったいくつかの詩から何行かずつ引っ張ってきて作ったもの。その段階では、あれをレコードに入れるという考えはなかった。一番可能性がなさそうな曲だったから。ところが実際には、レコードの中でむしろ多くの人から注目される曲になったという……(笑)。このレコードの中で一番とっつきやすい曲、なのかもしれないな」