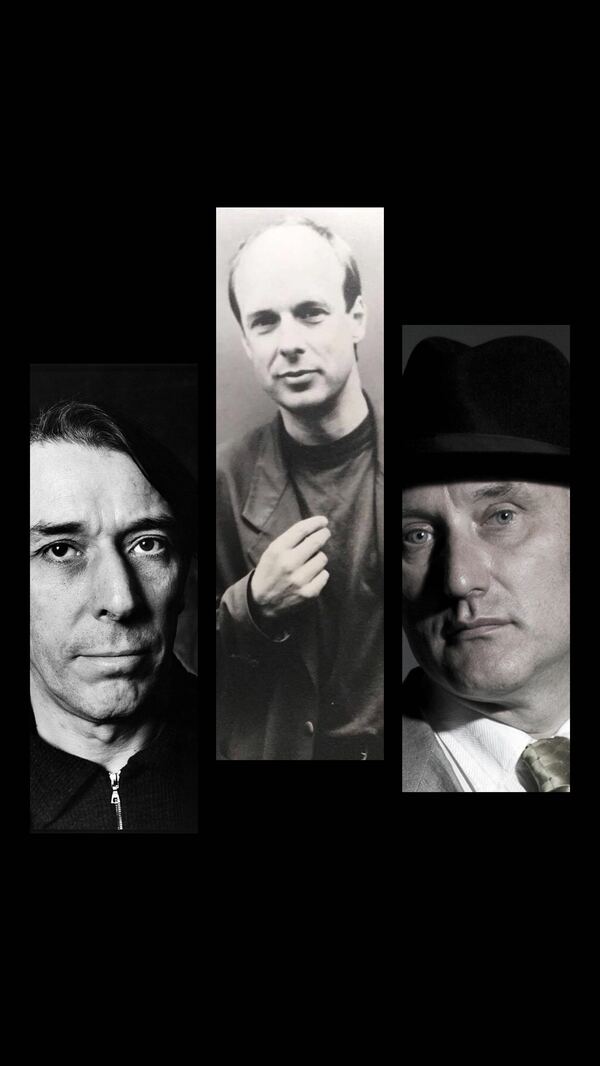

〈リアル〉に価値があった90年代とブライアン・イーノの距離感

――90年代におけるイーノの仕事についてはどうですか?

伏見「U2『Achtung Baby』(91年)、ジェイムスの諸作、デヴィッド・ボウイ『Outside』(95年)など、プロデュース・ワークは特徴的ですね。ドラムの音にカラーがあって、当時のダンス・ミュージックとはちがう、ちょっと安っぽいプラスティックな感触です。

ただ、イーノが持っている個性は、90年代という時代と合っていなかったんだろうと。90年代は〈リアル〉であることに価値があったので」

柴崎「たとえば、グランジとかに代表されるような価値観?」

伏見「そう。グランジもローファイも〈リアル〉だと言えます。ファッションもストリート・ファッションが主流でした。未整理で無造作に感じられるものがトレンドだった」

――ヒップホップも、パルプの“Common People”(95年)に象徴的されるブリット・ポップも、〈リアル〉が重要だった時代。

伏見「初期のオアシスも録音が粗いですよね。それに対して、イーノは理知的に情報を整理してアウトプットする人で、そもそも〈リアル〉を疑っています」

――“Re-Make / Re-Model”(72年)という曲に象徴されるロキシー・ミュージックの頃からそうですね。

伏見「ロキシー・ミュージックやデヴィッド・ボウイの〈紛い物の批評性〉みたいなものが合わなかった時代だったんでしょうね。

あと、忘れちゃいけないのがWindows 95の起動音です。90年代におけるいちばん重要な仕事かもしれない。イーノ自身にとってもアイデアが枯渇していた時期で、いい仕事が舞い込んできたと感じたそうです」

――僕がイーノのことを知ったときは、まさに〈Windowsの起動音を作った人〉でした。Windows 95はインターネットの普及に一役買った点でも、当時の文化・社会的にとても重要です。

伏見「他方、オーブのようなアンビエント・テクノの後進世代や、KLFの『Chill Out』(90年)が生まれたセカンド・サマー・オブ・ラヴ/レイヴ・カルチャーのフィジカルな価値観からは距離を置いていたのがイーノらしい」

柴崎「イーノは、ドラッグの経験もほとんどないと語ってますね」

伏見「エイフェックス・ツインの『Selected Ambient Works 85-92』(92年)は、クラブ・カルチャーから生まれた作品でした。イーノが評価したマイ・ブラッディ・ヴァレンタインの『Loveless』(91年)も、やはりギター・ロックからクラブ・ミュージックへの接近だった。アンビエントとクラブ・カルチャーが接近した時代に、オリジネイターのイーノはそこから身を引いていたんです」

2010年代におけるブライアン・イーノとアンビエントの再評価

柴崎「だから、イーノのアンビエントが本格的に再評価されはじめたのは、わりと最近だという感覚があって。『Lux』(2012年)あたりから神々しく見えてきたように思います(笑)」

伏見「いまのイーノの評価の高さは、2010年代以降の空気が絶対にありますね。ストリーミング・サーヴィスが一般化したことも大きいのでは。

個人的に、アンビエントをちゃんと聴くようになったのは2016年なんです。というのも、2016年はポップ・ミュージック好きにとって豊作の年で、フランク・オーシャン『Blonde』、チャンス・ザ・ラッパー『Coloring Book』、ビヨンセ『Lemonade』、ソランジュ『A Seat At The Table』、カニエ・ウェスト『The Life Of Pablo』など、傑作がたくさん生まれている。ヴェテランでも、レディオヘッド『A Moon Shaped Pool』とか、ボウイの遺作『Blackstar』とか。とにかく百花繚乱。ただ、どれも良いんだけど、どれも良すぎる(笑)。しかも、過去の膨大なライブラリーも聴き放題の状態になった。情報量が多くて重たくなっちゃって、音楽を聴くのが楽しくなくなってしまったんです。

そんなときにPitchforkの〈ベスト・アンビエント・アルバム50〉という企画からアンビエントを意識的に聴くようになり、自分の生活に馴染んでいきました。音楽がなんでも聴けるようになってしまったことの辛さを中和する効果があったんです。アンビエントは、〈音楽なんてそこまで重要じゃない、あなたの生活のほうが大事〉という気持ちにさせくれる。そんななかでイーノのアンビエントというコンセプトが輝きをもって感じられたんです」

柴崎「僕もまったく一緒ですね。昔は気づけなかったオリジネイターとしての偉大さやアンビエントというコンセプトの堅牢さを感じて、やっぱりすごい人だなと。

2000年代におけるアンビエントにももちろん素晴らしい作品は多いけど、エレクトロニカやIDM、ポスト・ロックなどにおける〈小島〉だったという印象で、一般的なリスナーにとっても大きな存在感を持つジャンルとしてアクチュアルに立ち上がってきたのは、2010年代前半なのでは。

新たなアーティストも増え、さらにアンビエントR&Bのような音楽が出てきたことで、雰囲気や音像としての〈アンビエント〉がさまざまなジャンルに浸透していった。それはいまも続いていますね」

――90~2000年代は、イーノのアンビエントよりもKLF『Chill Out』と〈チル・アウト〉というアイデアのほうが影響力を持っていた印象です。

柴崎「たしかに。たとえば、ヴィジブル・クロークス※1や現在のリヴァイヴァリストの多くは、オーブなど90年代のアンビエント・テクノとの直接的な接続はないように思えます。むしろ、DJ主導のレコード・カルチャーが盛り上がるなかで、たまたま環境音楽を見つけた人たちが牽引してきた。ヴィジブル・クロークスのスペンサー・ドランは吉村弘や芦川聡などの作品を聴いて、イーノのアンビエントというコンセプトが日本でローカライズされ、独自に純粋培養されていたことに驚いたそうです。

時代が一回りして、非クラブ的なアンビエントが再発見され、マリー・シェーファーのサウンドスケープという概念や、イーノがアンビエントの着想を得た逸話※2などが、いまは自然と説得力をもって受け入れられる。

つまり、〈閉ざされた場で固定的に鑑賞する音楽作品〉という枠組みから音楽を解放して、環境に耳を開いて、双方向的な音の鳴りを感得する――〈音楽作品〉という絶対性の外殻を引き剥がす、ということ。アンビエントに関するそういったアイデアへの理解が、いま深いレヴェルで進んでいる、と捉えられるかもしれない」

――チル・アウトというアイデアは基本的にリラックスするためのものですが、アンビエントは逆に集中させる音楽ですよね。

柴崎「そう。本質の部分ではディープ・リスニングを要請する。けれど、聴き流すこともできるという」

伏見「チル・アウトは90年代の〈リアルな肉体性が大事〉という価値観に繋がっていて、踊り明かした疲れを癒やすための音楽です」

柴崎「翌日もエクスタシーを飲んでアガらなきゃいけないわけで(笑)」

伏見「そう。チル・アウトはアガったあとに〈良く下がる〉ための音楽なので、どうしてもフィジカルに規定されている。逆に、アンビエントはフィジカルを解放する、肉体という具体性から離れるためのものです」