1985年は筋肉少女帯、ばちかぶりがナゴムレコードからデビューするなど日本のインディーズシーンが大きな盛り上がりを見せ、様々なバンドが地下からメジャーにも食い込んでいった年だった。それから40年が経った2025年はザ・ブルーハーツの結成40周年が話題になっているが、1985年のトピックはもちろんそれだけではない。今回は当時何が起こっていたのか、音楽評論家・小野島大の視点から振り返ってもらった。 *Mikiki編集部

NHK「インディーズの襲来」の大反響

1980年代は、日本のロックが質的にも商業的にも社会的にも大きな発展を遂げた10年間だ。なかでも真ん中にあたる1985年は、1970年代末から始まった日本のパンク/ニューウェーブと、それに伴って出現したインディーズシーンの動きが〈インディーズブーム〉としてひとつのピークに達し、その後の空前の〈バンドブーム〉へと連なっていく、その転換点となる年だった。

この年のインディーズ(本来は大手レコード会社に属さず自主制作を行っているレーベルやアーティストを指し、当初は〈自主制作盤〉と言われていた)の象徴的な出来事は、8月にNHKで放映されたテレビ番組「インディーズの襲来」だった。当時破竹の勢いだったラフィン・ノーズを中心に有頂天、ザ・ウィラード、G-SCHMITT、ガスタンク、D-DAY、マダム・エドワルダといったバンドが取り上げられた30分ほどの番組は、当時のインディーズシーンのエネルギーと活況を示すと同時に、ネットなど影も形もない1980年代、日本中どこでも見られるNHKという大メディアの影響力もあいまって大きな反響を巻き起こした。

ラフィン・ノーズのメジャーにおける戦い

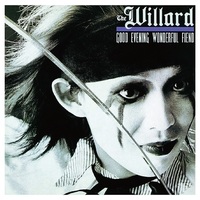

なかでもラフィン、有頂天、ウィラードは〈インディーズ御三家〉などと言われ、ラフィンはこの年メジャーデビュー、有頂天はチューリップのヒット曲を性急なパンクロックにアレンジしたシングル“心の旅”を大ヒットさせ翌1986年にメジャーデビュー、ウィラードはファーストアルバム『Good Evening Wonderful Fiend』をインディーズ史上空前の大ヒットとして、やはり1986年にメジャーデビューした。当時はまだインディーズとメジャーの間には深くて暗い河があり、インディーズはメジャーの商業主義へのアンチもしくはオルタナティブとしてのプライドあるいは存在価値があって、インディーズの人気バンドがメジャー契約すると「裏切り者」「セルアウト」と言われてしまう時代だったが、これを境に状況は大きく変わっていったのである。

とりわけ、前衛的なノイズインダストリアルで音楽活動をスタートし、過激なハードコアパンクながら巧みなメディア扇動とカリスマ性でたちまちインディーズの頂点に立ったチャーミー率いるラフィン・ノーズのメジャー進出は、アンダーグラウンドなインディペンデントアーティストが、いかにその精神を失わずにメジャーに伍してやっていくか、という戦いでもあった。

BOØWYメンバーが所属したオートモッドの解散、BUCK-TICKやXの活躍

この年セカンドアルバムをリリース、翌86年に大ブレイクしてバンドブームの火付け役となったBOØWYにはインディーズ経験はないが、メンバーの布袋寅泰や高橋まことがオートモッドのメンバーだった時期があり、当時のインディーズシーンにも関わりがあった。今もアンダーグラウンドの帝王として地下世界に君臨するオートモッドはこの時解散を前提としたシリーズギグ〈時の葬列〉を連続開催して大きな話題となっており、1985年11月の後楽園ホールでのライブを最後に解散している。ポジティブパンクの日本に於けるオリジネイターであり、のちのヴィジュアル系ロックの走りでもあるオートモッドは、その意味でも間接的にバンドブーム以降のメインストリームロックに大きな影響を与えたのだった。

また1985年は前年に結成されたBUCK-TICKが本格的にライブ活動を開始した年でもあり(インディーズデビューは1987年)、X(X JAPAN)がファーストシングル“I’LL KILL YOU”を発表した年でもあった。Xの死体写真をコラージュした禍々しいジャケットと荒々しい演奏は、当時全盛だったハードコアの影響が大きい。