ミドルテンポの心地よさとヒップホップ以降の感覚

――先ほど小渕さんがテンポ感についてお話しされていましたが、YGSFのテンポやリズム、グルーヴの面についてはいかがでしょうか?

イハラ「ミドルテンポが多いですよね。AORと言っても産業ロック方面はまたテンポが速くてリズムもちがうので、この路線が理想的だと思います。変わらないでほしい(笑)」

小渕「AORリバイバルでウケているのはメロウな音楽で、メロディアスハードと呼ばれるギターがギンギン鳴っている8ビートロックはリバイバルしていませんからね。〈Too Slow To Disco〉というコンピシリーズのタイトルがわかりやすいのですが、いま求められているのは緩いテンポ感の心地よい音楽。そこはYGSFのコンセプトにも含まれている気がします。ショーンは苦労人でもあるので、YGSFをビジネス的に成功させようと思っているはずですから」

――なるほど。

小渕「ヒップホップ以降の感覚にちゃんと合わせられている点が、YGSFは突出していますね。同じAORリバイバルのグループでも、ヒップホップを通っていないアーティストだとノリが全然ちがう。

とはいえ、ママズ・ガンでは以前、速い曲もやっていました。このテンポ感に落ち着いたのは、2人が歳を取ったというのも関係しているかもしれません(笑)」

――イハラさんの曲もミドルテンポが中心ですよね。

イハラ「明るく元気な曲を作ろうとするとBPMを上げたほうがやりやすいのですが、どうしても作っている途中で違和感を感じてしまって、結局テンポを下げることが多いですね。BPMは速くても105~110で、大抵は90前後に落ち着きます」

――新曲の“つむぐように(Twiny)”もまさにそうですね。

イハラ「98くらいですね。速いとソロを取るのも難しいので、アレンジの問題も出てきます。ギターがそれほど歪んでいなくてオーガニックな楽器を使っている音楽でBPMを上げると、違和感が出てくるかな」

――小渕さんがシティ・ソウルの観点から聴いたときに、YGSFの魅力はどういうところにあるのでしょうか?

小渕「ヒップホップ以降の音楽は音色とテンポ感がいちばん大事だと思うので、YGSFはそこが完璧ですね。スムース・リユニオンのようなスティーリー・ダンフォロワーのバンドは多くて、大抵ジャズ畑から入ってきた上手なプレイヤーたちがやっているのですが、やっぱりノリがちがう。YGSFはストリートミュージックの人たちだと思いますし、いまの時代のストリートのノリをちゃんとつかんでいる。その感覚が優れていると思いますね」

イハラ「YGSFは打ち込みのドラムが多いと思うので、2人の音楽の作り方もヒップホップのトラックメイキングに近いのではないでしょうか。普通に生音で録音すると、こういう70年代後半~80年代前半のコンプがかかったようなアナログな音にならないのかなと思います。そういうところが、いまのブラックミュージックとリンクしているのかなと思いますね。

僕も今回のシングルはバンドで録りましたが、以前は生ドラムに音源を重ねたり全部打ち込みで作ったりしていました。なので、そういう彼らの作り方には親近感が湧きますね」

――ドラムの音色にはやはりこだわっていらっしゃいますか?

イハラ「すごく好きなスネアの音を聴き込んで、録音したものをそれに近づけていく作業をしています。難しいので、めちゃくちゃ時間がかかるんですが(笑)。

YGSFはドラムの音が本当にいいんですよね。最初に言ったように〈これ、いまの録音なの!?〉と驚きます。いまデジタル録音で生ドラムを録ると、どうしても明瞭すぎる音になっちゃうんです。その点、打ち込みだと音色を作り込めるのが大きいですね」

小渕「ハマ・オカモトさん(OKAMOTO’S)も〈ママズ・ガンは録音がめちゃくちゃいい〉とおっしゃっていました。〈こういうのをやりたい〉と悔しがっていたほどで。

とはいえ、いまのレコードって、どうやって作っているのかは本人に訊かないとわからないですよね。道具は全部揃っていて、ありとあらゆる作り方ができちゃうから、作り手のセンスや経験が問われると言いますか」

ますますマイケル・マクドナルド時代のドゥービー・ブラザーズに近づいた

――では、新作『Ticket To Shangri-La』のご感想をお聞かせください。

イハラ「先ほどと同じですが、まず録音、音がめちゃくちゃいいと思いました。僕の好みの音像で〈これって本当に2022年の作品?〉と驚きますね。曲調は多彩で、いろいろなタイプのAORに挑んでいるなと思いました」

小渕「ママズ・ガンのニューアルバムが70年代ソウルに振り切れていたので、〈YGSFはロックで行こう〉という合意が2人の間にあったのではと想像します。

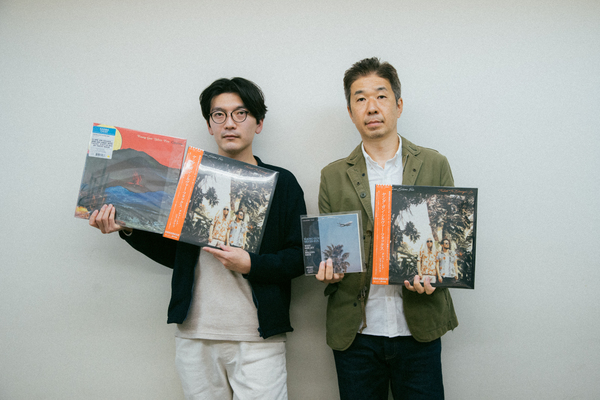

あと、アーティスト写真を見ても、本物のウェストコーストのおじさんになりつつある(笑)。成熟してきて、ますますマイケル・マクドナルド時代のドゥービー・ブラザーズに近づいているなと。たとえば“Rolling Back”“West Side Jet”“Lodestar”などの音の感触やアコギのカッティングの多用は、本当にドゥービー・ブラザーズのいいところをちゃんと受け継いでいます。

そうは言っても、“Simple Imagination”や“Winners”のような16ビートのメロウグルーヴも最高ですけどね」

イハラ「“Winners”は最高ですよね」

小渕「ずっと聴いていきたくなりますね。

それと、やっぱりアンディのボーカルが本当に素晴らしい。モダンな感覚でいまの時代を捉えたソングライティングやリズム、歌が新作には詰まっていると思います」

――シティ・ソウル的な視点で一曲選ぶとしたら、どれでしょうか?

小渕「そうだな。シティ・ソウル的には16ビートの曲を選びたいので、“Simple Imagination”でしょうか」

イハラ「スティーヴィー・ワンダーが書いた曲のようですよね。コード進行がスティーヴィーっぽいんです。歌い方もかなり寄せていますし(笑)。

ライナーノーツを読むと、ダイアナ・ロスのために書いたけど立ち消えになった曲だというようなことが語られていました」

小渕「えっ、そうだったんですか!? それはすごい話ですね」

――採用されていたら、ダイアナ・ロスの復活作『Thank You』(2021年)に収録されていたのかもしれませんね。

小渕「あと、世界的な傾向として8ビートに戻っていっているようにも感じるんです。16ビートの流行がさすがに長すぎるので、8ビートをやるアーティストも出てきました。わかりやすいのはルイス・コール(Louis Cole)ですね。

先日、SuchmosのギタリストのTAIKINGさんに取材する機会があったんですけど、彼もいまは〈8ビートをやりたい〉とおっしゃっていたんです。16ビートは長く流行っているからこそ難しいのだとか」

――日本でも16ビートが浸透して主流になって、しばらく経ちますからね。

小渕「そういう時代の変わり目も、YGSFの2人はプロデューサー的な視点からわかっているのでしょうね」