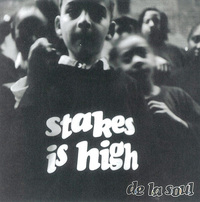

『Stakes Is High』(96年)

90年代なかば、ストリート的〈ハードコア〉や〈リアル〉への回答作

by Genaktion

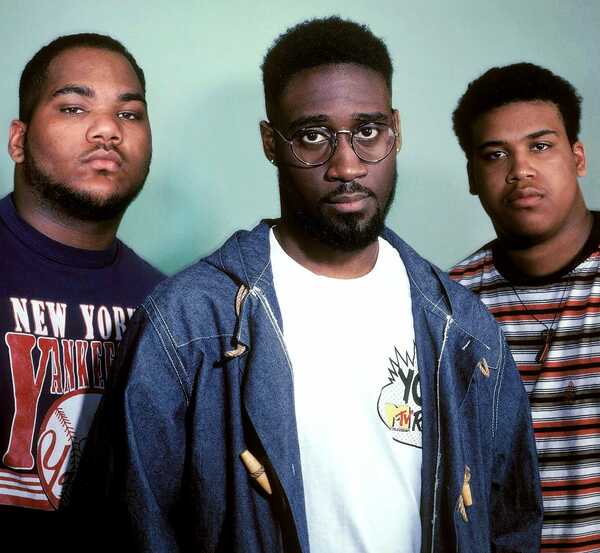

本作『Stakes Is High』はデ・ラ・ソウルの4枚目のオリジナルアルバムとなる。アルバムの内容の前に、まずは本作が発表された背景を簡単に振り返ってみよう。

実は本作が発表された96年7月2日には、もうひとつ重要なラップ作品が発表されている。ナズの2作目のアルバムとなる『It Was Written』だ。また、その1週間前には、なんとジェイ・Zのデビューアルバム『Reasonable Doubt』もリリースされている。奇しくもデ・ラ・ソウルと同時期に発表されたこの2作に共通するのは、どちらも過激化する東海岸のラップシーンを象徴していた作品ということであり、かつて早口スタイルの巻き舌ラップでジャズ・Oの保護の下活動していたジェイ・Zは、『Reasonable Doubt』で一転、ピンプやハスリングを全面に押し出したスタイルに転身を果たし、かたや『Illmatic』(94年) においてプロジェクト(=低所得者向け集合住宅)で葛藤するストリートの詩人像を確立したナズは、当時のヒットメーカー、トラックマスターズによる華やかな大ネタ志向、マフィア色を強めたリリックの『It Was Written』でよりコマーシャル路線を演出した。

特に92年のドクター・ドレ『The Chronic』に端を発する西海岸ラップブームと、俗にいう東西ラップ抗争の加熱により登場した東海岸流儀の〈ギャングスタ像〉が、この2作には色濃く反映されていた。翌97年より本格的に東海岸においては、バッド・ボーイやロカフェラを中心とする煌びやかなスーツを意匠とした〈ジギーラップ〉の時代が到来する。本作『Stakes Is High』はその過渡期となる96年に発表された作品というわけである。

さて、作品背景もほどほどにアルバムの内容に入ってゆこう。この『Stakes Is High』は往年のデ・ラ・ソウルファンにとっては多少毛色の異なる作品であり、当初は混乱したファンも多かっただろう。例えば、かつてヒッピー的だとも揶揄されたデビュー作『3 Feet High And Rising』は、シングル曲の“Me Myself And I”において、彼らは〈ハードコアなラップ)が蔓延る80年代末のラップ界における〈ハードコアでは無い自分〉を表現し〈自分自身であること〉を誇っていたし、そのソフトなイメージを払拭するために自分たち自身を〈殺した〉『De La Soul Is Dead』においても、一見キャッチーな電話の音をフックに用いつつ、実際は暗に〈お前らのデモテープには興味ないから電話はしてくるな〉という後輩ラッパーへの牽制(“Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)”)や、小児性愛と家庭内暴力という重いテーマを巧みにストーリーに落とし込むことで(“Millie Pulled A Pistol On Santa”)リリシストとしてのスキルを誇示し、それぞれシングル曲としてリリースしていたりする。

得意のスキット(曲間の間奏)を廃止し、世界観の刷新を図った『Buhloone Mindstate』においても、彼らは2パック“I Get Around”のビデオをパロディにし、自意識過剰なラッパー像を皮肉る“Ego Trippin’ (Part Two)” のミュージッククリップを撮影している。デ・ラ・ソウルといえばこのような諧謔さとシニカルさが合わさったかのような作風という印象が強いだろう。

もちろん、こういった作品となった背景には、彼らがロングアイランドのアミティヴィルという比較的裕福な場所で多感な少年期を過ごしたということも大きい。ニューヨークに住んだことがあれば想像しやすいかもしれないが、いわゆるインナーシティ(ニューヨーク市中心部)と、郊外であるロングアイランドとの暮らしは乖離があり、後者は全米で最も黒人の住みやすい(中間層の多い)地域だ。ここで育った彼らが〈偽りのストリート的な作品〉を発表するよりは、シニカルで知的な作風であったことはある意味で誠実な対応だったのだろう。

さて、話を戻そう。この『Stakes Is High』は全体を通して96年当時のメインストリームラップに対するアンチテーゼとなっており、従来の彼らとは異なるストレートなメッセージが繰り広げられている。なぜなら本作は、これまでスキット作りに始まりアルバムコンセプトの根幹を築いてきたプリンス・ポールの庇護の下を離れ、初めて自分たちでディレクションしたアルバムであり(ちなみに7曲めの“Dog Eat Dog”でも言及があるが仲違いではない)、彼らのサウンドの大部分を担っていたミキシングエンジニアの盟友ボブ・パワーも参加しておらず、ある意味でよりデ・ラ・ソウルの3人らしい作品に研ぎ澄まされたともいえる。

アルバムタイトルの『Stakes Is High』とは〈(賭けが)盛り上がっている〉ということ。ここではラップ界の商業主義、暴力のリスクの高まりを意図している。まずは先行シングルとなったタイトルトラック“Stakes Is High”を聴いてみよう。当時新鋭のジェイ・ディー(のちのJ・ディラ)が制作したアフマド・ジャマルの鬼気迫るシンセサイザーのビートは、さながら警鐘音のように鳴り響き、そこに乗るポスとトゥルーゴイのラップもいつになく真剣さが漂う。特に後者は、ブランド品や薬物、女のイメージを喧伝し、黒人社会を堕落させるラッパーたちへの怒りのヴァースが展開されてゆく。歌詞の過激さや卑猥さ由来ではなく〈圧倒的にハードなサウンド〉と自分らしさ全開のメッセージで、ハードコアなラッパー以上に彼らなりの〈ハードコア〉を示しているのが本作の特徴であるといえよう。このいつにない真剣さの前では、本曲のトラックがラップ界では比較的珍しい〈3小節ループ〉となっていて、各々のヴァース展開に工夫が凝らされているという〈デ・ラ・ソウルらしい新規性〉もどこか霞んでしまったことだろう。

その他の収録曲を取ってみても、イントロはブギー・ダウン・プロダクションズ『Criminal Minded』(87年)の思い出をきっかけにメンバーが集結する形となっており、他とは違う自身を誇ったバトル調の“Supa Emcees”ではスリック・リック、ラップ界の暴力を非難する“Brakes”はカーティス・ブロウと、これまで以上にオールドスクールを意識した曲が多い。また、いかにも90年代中期らしいスモーキーなキーボードの“Long Island Degrees”に象徴的だが、今までほとんどみられなかった地元ロングアイランドへの献身がアルバム全体に渡り展開されているのも本作の特徴だ。ラップアーティストにとって〈リアルである(Keep It Real)〉かどうかは常に市場において評価の対象となってきたが、かつてクリーンなリリックを誇ったラン・DMCが示したように、何も苛烈な語彙や暴力表現ばかりが〈ハードコア〉であり〈リアル〉であるわけではない。本アルバムは90年代中期に高まりをみせた、〈ストリート的リアル〉へのデ・ラ・ソウルなりの回答作だったといえるだろう。