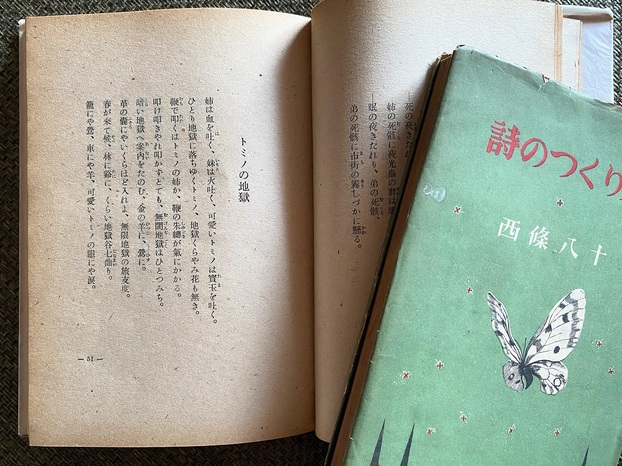

瀬戸内を巡る旅に持参した西條八十の詩集

さて、レコードでたとえると前節までがA面、以降がB面という感じでちょっと私事めいた話になってきます。

この原稿を書く少し前に山口~広島から四国へ渡って瀬戸内海沿岸をぐるりと巡る旅に出ていました。ちょうど15年前の初夏にも瀬戸内を似たような行程で回ったことがあるのですが、じつはそのときの旅については文章に残しているのです。

といっても当時の仲間たちと作っていた手製のフリーペーパーで、タワーレコード渋谷店でだけ無料配布していた他愛のないものですが。その冊子に〈日本サイケ文学紀行〉という題で何回か書いたうちの一つが瀬戸内旅で、そこで取り上げたのが奇しくも西條八十の詩でした。なんとなく不思議な縁のようなものを感じるので、以下ではその15年前に書いた文章を多少リライトして紹介しようと思います。

〈日本サイケ文学紀行〉西條八十「絵巻」

2008年7月に瀬戸内海を旅したとき、広島の福山から香川の多度津に渡るフェリーに乗船した。その航路は翌月に廃止になることが決まっていたので、最初で最後だなという淡い感慨があったことを憶えている。

旅には西條八十の詩集を持参していた。小説だと集中しすぎて旅気分を損なうかもしれないと考えたからだが、それ以上に〈一人旅に詩集を持っていくのはちょっとカッコいいかも〉というカッコ悪い思いを抱いていたような気もする。

西條八十は数多くの歌謡曲を手掛けた作詞家として有名だが、もともとは象徴派の詩人である。そちらの業績はほぼ世間から忘却されているのではないかと思ったら、近年「トミノの地獄」という詩が〈声に出して読むと呪われる〉というアホな都市伝説によってネット上でひそかに注目されているようだ。

「トミノの地獄」

姉は血を吐く、妹は火吐く、可愛いトミノは宝玉(たま)を吐く。

ひとり地獄に落ちゆくトミノ、地獄くらやみ花も無き。

たしかに冒頭の一節からしてサイケデリックだが、これに限らず八十の象徴詩はどことなく不穏で奇妙なものが多い。よって今回紹介するのは別の詩である。

単調なエンジンの音だけが空しく響く客もまばらな四国行きフェリーのなか、「絵巻」という詩を読んで僕は戦慄した。

「絵巻」

盂蘭盆(うらぼん)の夜、君と新宿太宗寺に陰府(よみ)の絵巻を見しことありき。

堂の壁いちめんに彩られたる、凄まじき七大地獄の絵相(えすがた)、牛頭馬頭(ごづめづ)の血塗れし鉄棒の尖(さき)に、火焔の山に追ひ上げらるる、蒼白き亡者の群。

そのとき、君が可愛ゆき銀杏返しの影は、黒き百合のごとく、斑々、それら阿鼻の谿々(たにだに)の上に、映り、かつ咲きぬ。

こよひ、君亡く、われ独り冬夜の壁に対いて描く、かの夜の血まぶれし陰府の絵巻を、また、その中をいま静かに歩みゆく、婀娜(あだ)たる君が姿を。――

極彩色の地獄絵のなかに亡き恋人を幻視するさまは実にアシッドで、美しく儚く、静かに怖い。「トミノの地獄」ほど知られた詩ではないが、どうせ呪われるのならば僕は「絵巻」のほうを口ずさみたい。

ふと船の外を眺めれば、灼熱の太陽の下、海に浮かぶ無数の島々。そしてハッと気づいた。三人の若い女たちが次々と無残な屍をさらす横溝正史の「獄門島」のモデルになった島は、たしかこの廃止間近の航路の近くにあったはずである。着物姿で梅の木に逆さ吊りにされた娘の魂は、無事に陰府への道中を終えたであろうか……。僕は獄門島方面(推定)にそっと合掌した。

寺山修司や久世光彦も愛誦した「トミノの地獄」、そして甲斐荘楠音と「絵巻」

「絵巻」は検索しても何ひとつヒットしない忘れられた詩ですが、「トミノの地獄」については少し補足しておきましょう。15年ぶりにリサーチしてみたところ、いまだ例の都市伝説は健在なうえに、じつは寺山修司も久世光彦もこの詩を音読したために亡くなったと噂されているのです。トホホ……。

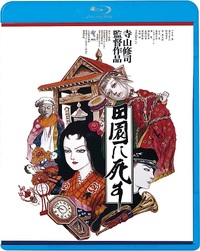

ただたしかに寺山修司は、映画「田園に死す」の劇中で蘭妖子が歌う“惜春鳥”で「トミノの地獄」のオマージュめいた詞を書いています。それに自叙伝的なエッセイ「誰か故郷を想はざる」の題名も八十が作詞した歌謡曲から取られているので、寺山が大きな影響を受けていることは間違いないでしょう。

また久世光彦も、幻想絵画にまつわる連作短編集「怖い絵」のなかで「トミノの地獄」について語っているのは事実です。なお、「怖い絵」の別章では甲斐荘楠音(かいのしょう・ただおと)という、西條八十と同世代の画家を取り上げているのですが、彼の「横櫛」という絵に描かれた生気の薄い女性が、僕のなかではどうしても「絵巻」の亡き彼女と重なってしまうのです。

その甲斐荘楠音の回顧展がちょうどいま東京ステーションギャラリーで開催されています(8月27日まで)。異端視されていたために今までほぼ顧みられることもなかった彼の、26年ぶりかつ東京では初めての展覧会ということにも、なにやら数奇な巡り合わせを感じるのでした。

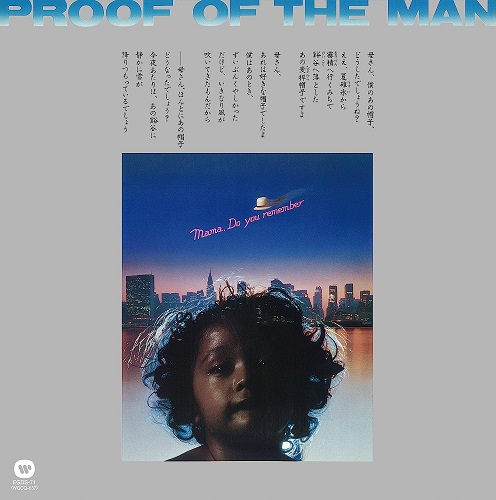

この原稿の最終チェック中に、「人間の証明」

PROFILE:北爪啓之

72年生まれ。99年にタワーレコード入社、2020年に退社するまで洋楽バイヤーとして、主にリイシューやはじっこの方のロックを担当。2016年、渋谷店内にオープンしたショップインショップ〈パイドパイパーハウス〉の立ち上げ時から運営スタッフとして従事。またbounce誌ではレビュー執筆のほか、〈ロック!年の差なんて〉〈ろっくおん!〉などの長期連載に携わった。現在は地元の群馬と東京を行ったり来たりしつつ、音楽ライターとして活動している。NHKラジオ第一「ふんわり」木曜日の構成スタッフ。