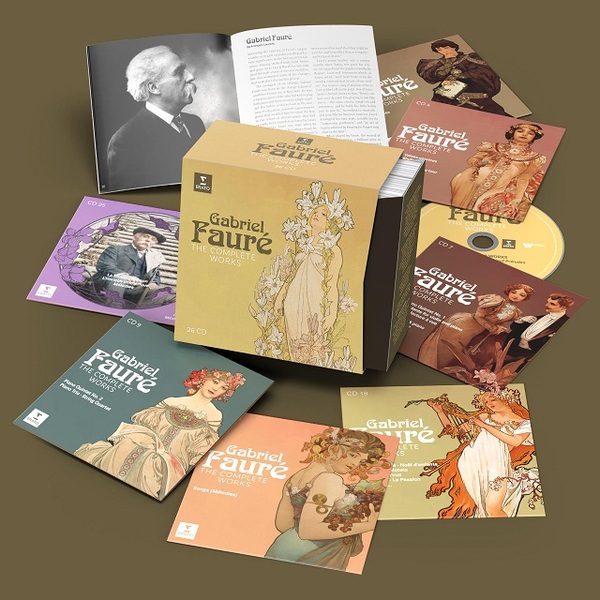

フォーレと同時代に生きた画家アルフォンス・ミュシャの絵画がジャケットに!

ことし(2024年)は1924年に79歳で亡くなったガブリエル・フォーレの没後100年。フランス音楽を多く録音してきたEratoがこの機に26枚組の〈全集〉をリリース。これまでもピアノのジャン=フィリップ・コラールと指揮のミシェル・プラッソンを軸に編成した作品集がでていた。エリー・アメリンクとジェラール・スゼーによる全歌曲もあった。今回は歌曲、宗教曲、舞台作品とともに、歴史的録音が加えられたが、旧作品集をそのまま合体させてはいない。重なってもいるが、慎重に避けながら、の感がある。だから演奏はヴァラエティに富む。難をいえば21世紀の録音は多くない。逆に、フォーレの音楽がもっているふくよかさ、かおり、澄んでいるのにちょっとくぐもりは、1950年代から60-80年代くらいの演奏のほうがいい、との判断もある。古き良き、とか、回顧趣味、とかではない。ある時代にはあったけれど、すこし時間が経つとなくなってしまうもの、そうしたなかにこっそりとこめられた質感の変化や新しさが、こうした演奏には生きている。そうした意味で録音は大事ではないだろうか。

ピアノ独奏曲は、コラールもだが、ジャン・ユボー、エリック・ハイドシェックが。室内楽では、ピアノ四重奏曲第1番にサンソン・フランソワが参加している。ガロワ=モンブラン、アンドレ・ナヴァラ、ジャン・ユボーのピアノ三重奏曲に対し、弦楽四重奏はエベーヌ四重奏団とコントラストをつくる。

歌曲はさらにヴァラエティがある。アメリンクとスゼーは据え、ゲッダ、フィッシャー=ディスカウ、クレスパン、ジャンス、デセイ、ボストリッジ、ジャルスキーまで。晩年の“ミラージュ”“水平線”はカミーユ・モラーヌがおさえる。あまり聴く機会がない舞台作品、“プロメテ”はルイ・ドゥ・フロモン、“ペネロープ”はデュトワがはいっているのはありがたいかぎり。

それに、宗教曲は3枚も! “レクィエム”はコルボの名盤とともに小編成版、歴史的録音としてナディア・ブーランジェ指揮、モーリス・デュリュフレのオルガンによるものがあって、計4種類。4枚におよぶ歴史的録音(1913-1957)は、フォーレじしんのピアノ、マルグリット・ロンによるソロと室内楽、ティボー/コルトーによるソナタ、パンゼラによる“優しい歌”が。

フォーレの音楽からみるみるはなれてゆく世情ゆえ、かえって、こうした演奏・録音のうちにこもりたいとのおもいが強まるひともおられようか。

ブックレットは仏英独。貴重な写真も。ギニアの楽器を手にしているのをつれあい・マリがみあげているのなんて、いいなあ。