パンクに生きるヤブユウタがみずからを〈世界で最も普通〉と呼ぶ理由とは?

東京を拠点に活動するパンク・バンド、SEVENTEEN AGAiNが通算7作目となるニュー・アルバム『光は眩しいと見えない』を完成させた。2016年までの4ピース時代を〈第1期〉、メンバー2人が脱退し、ベーシストのろっきーが加入して以降を〈第2期〉とするならば、2022年にドラマーがスズキカズから開世に交代し、新たな3ピースとなった現在は〈第3期〉。本作は、そんな第3期のファースト・アルバムだ。前作『世界は君たちを変えることは出来ない』から4年と、キャリアでもっとも長いブランクとなった。

「前作の制作中に〈これ以上のものはもう作れないかも〉という感覚があり、完成後も〈やりきった〉と思ったんです。だから、次をどう作るべきかというイメージも湧かなかった。それに拍車をかけたのが、The 1975の『Notes On A Conditional Form』。歌詞もサウンドもコンセプトも完璧すぎて、完全に打ちのめされたんです」(ヤブユウタ、ヴォーカル/ギター:以下同)。

加えて、近しいバンドの作品にも心を揺さぶられた。

「ハンブレッダーズの『ギター』を聴いたとき、素晴らしすぎて涙が止まらなかった。自分が歌おうとしてきたことが、より純度高く、より伝わる言葉で表現されてるなと感じて、もう俺が歌うことないな、と本気で思ったんです。だから、その後はあまり曲作りができなくて」。

その一方で、ライヴ活動は継続しており、主催イヴェント〈リプレイスメンツ〉なども定期的に開催。カズとのラスト・ライヴの2週間後には開世の加入を発表し、翌月に新編成でライヴを行った。

「実は長めの引き継ぎ期間を設けていたんです。半年ほどスタジオに入り、カズくんも開世くんに直接教えました。会社や仕事と違い、バンドって担当間での引き継ぎってあまりやらないじゃないですか。でも〈ちゃんと引き継ぎをしたほうがおもしろいんじゃないか〉という話になって。開世くんのドラムは、カズくんやそれ以前の∴560∵(現Wienners)と比べると、シンプルでミニマルなんですけど、無駄がなく重心が低い。かつ音も大きくて安定しているので、演奏は早い段階からすごく合わせやすかった」。

新体制での楽曲制作に関しては、「途中まで作っていったん止める」作業の繰り返しだった。どういう形で発表するかはわからないまま、1年に2~3曲が完成するものの、アルバムの全体像は見えてこなかったという。そんななか転機となったのが“あらゆる祈りを使って”だ。

「新作のなかで最後に録った楽曲なんですけど、この曲が出来てやっと〈これがあるならアルバムにしたい〉と思えたんです」。

そんな“あらゆる祈りを使って”は、第2期以降のSEVENTEEN AGAiNを特徴づけていた、艶やかなギター・アルペジオと推進力に溢れたビートが絡み合いながら疾走する、ネオアコ × ガレージ・ロックな一曲。そのほか、ノイズとリヴァーブが〈純粋になっていく感覚〉を喚起する“どんな⾔葉もただ通り過ぎてゆく”、エモ・バンドがキュアーに接近したかのような“あの頃”、亡くなった恒岡章(Hi-STANDARD)を追悼する“STAY GOLD”、編成が変わるたびに再録されてきた人気曲“Fuck Forever III”などが本作には収録された。なかでも、ヤブがもっとも達成感を得たのは、“想像⼒ばかり育ちすぎてどこにも⾏けなくなった”。パワー・ポップ的なアレンジを軸にしつつ、ベッドルーム・ポップやインディーR&Bの要素も透けて見える。

「この曲で特に影響を受けたのは、グレイヴの『I Care So Much That I Dont Care At All』。打ち込み中心でハイパーポップ的なサウンドだった人が、全編バンド・サウンドで作っていて、〈こういう手法もあるのか!〉と勉強になった」。

曲名も印象的だが、歌詞には〈想像力があるがゆえに臆病になること〉〈想像力があることで自由になること〉、その両面が映し出されているようだ。

「アントニオ猪木が言っていた〈元気があればなんでもできる〉ということしか言ってない曲なんですけどね(笑)。いろんなものが便利になるけど、必要なのはそれだけだと思ったんです」。

クリスタルなギター・ポップ“新繁華街”を経て、アルバムの最後には表題曲“光は眩しいと⾒えない”を配置。50秒にも満たない楽曲だが、作品全体を象徴するような鮮烈で爽やかな余韻を残す。

「この曲を書き終えたとき、〈いままで言語化できなかった気持ちがやっと言葉になった〉と思えたんです。すべてを象徴してるわけじゃないけど、〈SEVENTEEN AGAiNとは何か?〉って問われたときに、この言葉はすごくしっくりきます」。

そんなアルバムを作り終えたいま、ヤブが改めて定義する〈SEVENTEEN AGAiNとは何か〉という命題。その核心にあるのは、意外にも〈普通〉という言葉だった。本作をヤブは〈2025年世界で最も普通なバンド〉の〈世界で最も普通なアルバム〉と表す。

「これ以前のプロフィールには、そのときどきの年号を使って〈~~年のパンク・バンド〉とだけ書いていたんですけど、今回はこの言葉を使ったんです。きっかけは、子どもの頃を思い出したこと。将来の夢を訊かれたら、俺はずっと〈普通になりたい〉と言ってたんですよ(笑)。そこで、よくイヴェンターの人に、〈SEVENTEEN AGAiNは誰とも対バンできるけど、誰とも完全にハマらない〉と言われる理由がわかった気がしたんです。それは俺が昔から〈普通がいい〉と思っていたからなんじゃないかなって」。

そして、〈普通〉は〈パンク〉に通じるとヤブは語る。

「自分がパンクのバンドをやるようになってから、世間のバンドマン像とは違うバンドマンがたくさんいると知ったんです。働いて、仕事が終わったらライヴして、翌日また仕事して。パンク・シーンには、人生の大事なこととして音楽をやり、それを継続できる方法を見つけている人ばかりだった」。

2010年代前半にA PAGE OF PUNKの一員として行ったUKツアーでの体験が、いまもヤブを突き動かしている。

「レザーフェイスという大好きなバンドと一緒にライヴをする機会があったんですけど、ヴォーカルのフランキー(・スタッブス)から〈普段はサッカー場の売店で働いてる〉という話を聞いて衝撃を受けたんです。〈伝説〉と呼ばれるバンドの人が、普通の生活をしながら、こんなにかっこいい音楽をやり続けていると知り、〈この人たちみたいになりたい〉と明確に思った。自分のギターに唯一貼ってるステッカーは、フランキーからサインをもらったもの。そのとき抱いた目標はいまも同じなんです」。

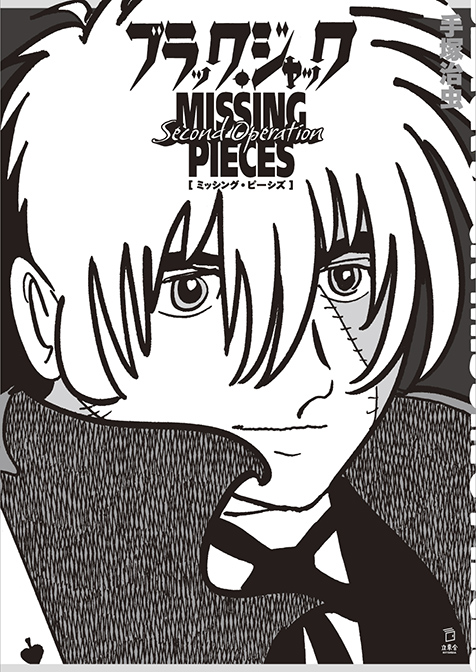

本文中に登場するアーティストの作品。

左から、The 1975の2020年作『Notes On A Conditional Form』(Dirty Hit)、ハンブレッダーズの2021年作『ギター』(トイズファクトリー)、グレイヴの2023年作『I Care So Much That I Dont Care At All』(Interscope)