1978年と1979年リリースの曲のカヴァー含む、ヒップホップ世代ならではの自由さが溢れたアルバム。

ホセ・ジェイムズの新作のタイトルは『1978:リベンジ・オブ・ザ・ドラゴン』。前作『1978』の続編的内容だ。1978~79年に発表された曲のカヴァーが半数を占めており、ハービー・ハンコック“アイ・ソート・イット・ワズ・ユー”、ザ・ローリング・ストーンズ“ミス・ユー”、ビージーズ“ラヴ・ユー・インサイド・アウト”などが取り上げられている。

前作との連続性は様々な面で明白。例えば、『1978』収録の“サタデー・ナイト(ニード・ユー・ナウ)”は『オフ・ザ・ウォール』期のマイケル・ジャクソンを連想させると思っていたら、今回はマイケルの“ロック・ウィズ・ユー”のカヴァーが収録されている。伏線が見事に回収されたというべきか。ちなみに、1978年にはミネアポリスでホセが生まれ、プリンスがデビュー・アルバムをリリースした年でもある。

「マーヴィン・ゲイ、スティーヴィー・ワンダー、ビリー・ジョエル、もちろんプリンスもそうなんだけど、1978年に作られた音楽って、ひとつのスタジオに皆で集まって、アナログ・テープでレコーディングしたからこそのあたたかみがあるよね。そこに惹かれるんだ。あと、これは映画でもそうだけど、男性の弱さや脆さも臆するところなく出すところがある。それも面白いよね」

オープン・リールを使ったアナログ録音によるヴィンテージなサウンドは、あたたかみとぬくもりに満ちている。脇を固めるバンドには、BIGYUKI(キーボード)、黒田卓也(トランペット)の他、ニーボディの中心メンバーであるベン・ウェンデル(テナーサックス)、ホセが共同プロデューサーを務めたソロ作が素晴らしかったジャリス・ヨークリー(ドラムス)も存在感を示している。ひとつひとつの楽器の音色は有機的であり、ホセのシルキーで繊細な歌声を引き立てている。

「Pro Toolsなど、デジタルな機材は一切使ってない。レコーディング中に電源が落ちたら終わりだし、テープが伸びてしまったらそれまで。修正が効かない70年代のスタイルなんだ。もちろん、いいクオリティのテープを探すのが難しいし、録音する機械も毎週クリーニングしなければいけない。それを使えるエンジニアを見つけるのも大変だった。当然、バンドも演奏を間違えられない。それに、録音しながらライヴでミックスする、ルディ・ヴァン・ゲルダー・スタイルだったからね。レコードをつくるというよりは、その場の瞬間のパフォーマンスを捉えるような感じだね」

“ミス・ユー”や“ロック・ウィズ・ユー”は原曲よりもテンポを落としてスローでタメの効いたグルーヴが効果的に機能している。さらには、ブルース・リーがアイドルだったというホセは、カンフー映画やブラックスプロイテーション映画から触発された部分もあったという。これまでもエリカ・バドゥやビリー・ホリデイ、ビル・ウィザースといったシンガーのトリビュート作をリリースしてきたホセにとって、本作もまた、過去の豊穣な音楽遺産を未来へと継承してゆく試みのひとつなのだろう。

「ジャズ・シンガーが通常やると思われていることの幅を広げたいんだ。スタンダード曲だけじゃなく、自分が尊敬するシンガーの曲も積極的に歌っていく。ハーモニーや歌詞が面白いと思えるなら、どんな曲でも歌っていいんじゃないかって。そういう風に思えるのは、自分はがヒップホップ世代だからだろうね」

ホセとヒップホップの関係については初めて聞いたが、彼はヒップホップのアティチュードに強い共感を示している。

「ヒップホップはなんでもありの世界だよね。ヒッチコックの映画の音楽をサンプリングしてきたり、どんなビートのうえでラップしてもいい。すごく自由だと思う。ジャズ・シンガーって意外とこれはやっちゃダメって言われることが多いけど、ヒップホップのミュージシャンはおそれをしらないし好奇心がすごくある。そこは学びたいと思っているよ」

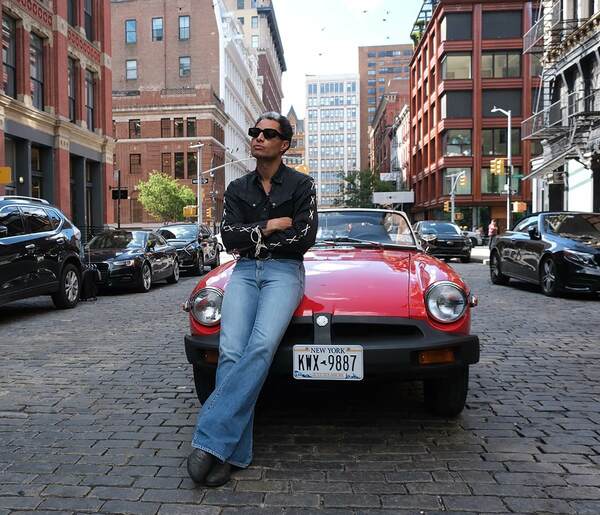

ホセ・ジェイムズ(José James)

ミネアポリス生まれ。14歳のときにラジオから流れてきたデューク・エリントンの“A列車で行こう”を聴き、ジャズにのめり込む。最も影響を受けたミュージシャンはジョン・コルトレーン。ニューヨークのニュースクール大学でジャズを専攻。2008年、ブランズウッド・レコーディングスからアルバム『ドリーマー』でデビュー。2012年、名門ジャズ・レーベル、ブルーノートへ移籍し、アルバム『ノー・ビギニング・ノー・エンド』でメジャー・デビュー。常にコンセプチュアルな作品で、時代に呼応した変幻自在なヴォーカルを表現し続けている。