いま明かされる、内省の果てに世界の残酷さを炙り出した『Nebraska』の全貌

アメリカン・ドリームの裏側

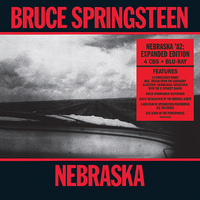

82年9月、ブルース・スプリングスティーンが発表したアルバム『Nebraska』。同作を制作していた時期の未発表楽曲や新規の再現ライヴなどを収めた4CD+Blu-ray 5枚組の大拡張版ボックスセット『Nebraska ’82: Expanded Edition』が完成した。リリース当時、問題作といわれた『Nebraska』の衝撃を、どう伝えたらいいのか。当時もっとも新作が待たれていたアメリカン・ロックのトップスターから届いたのは、ほぼ全編がアコースティック・ギターの弾き語りで占められた内省的なアルバム。しかも自宅のベッドルームで、カセットテープの4トラック・レコーダーを使って録音された、デモテープをそのまま商品化したような作品だった。

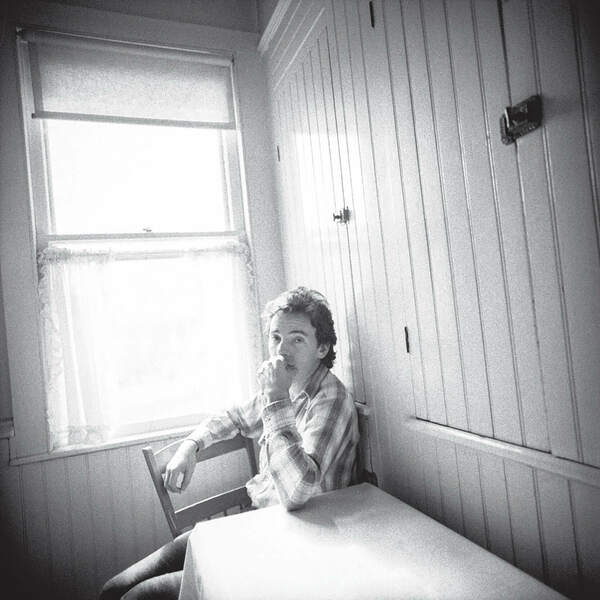

ジャケットを飾ったのは荒涼としたモノクロの風景写真と文字のみで、内袋以外にブルースの姿はない。シングル・カットなしというのも異例だったが、当時TV番組「ベストヒットUSA」では“Atlantic City”のMVがオンエアされた。このビデオにもブルースは登場せず、ジャケットの写真と地続きなモノクロの風景が続くばかり。そして歌われるのは〈Everything dies, baby, that’s a fact〉だ。ロックスターの内面で何か異変が起きていることは、ローティーンだった筆者でも感じ取れた。

そして『Nebraska』に針を落とし、歌詞対訳を読みながら聴き進め、このアルバムがカジノの街について歌った“Atlantic City”から想像したよりもずっと陰鬱な物語歌集であることを知った。ローティーンにはわからない言葉だらけながら、心に響くフレーズがいくつもあったが、〈こんな暗いアルバムが売れるの?〉というのが初聴時の率直な感想だ。しかし、このアルバムはシングルの力を借りることなく、全米アルバム・チャートで3位まで上昇。結果的に米国内だけで100万枚以上を売り上げ、本作をブルースの最高傑作とする声も少なくない。

『Nebraska』までの歩みを振り返ると、75年に3作目『Born To Run』(全米3位)でブレイク後、元マネージャーとの法廷闘争が原因で足止めを食ったブルースは、78年の『Darkness On The Edge Of Town』(全米5位)で前線に復帰。この年はパティ・スミスに提供(共作)した“Because The Night”が全米13位、ポインター・シスターズの取り上げた“Fire”が全米2位と続けてヒットし、ソングライターとしても注目された。

そして80年の『The River』は2枚組の大作ながら、初の全米No. 1を獲得。批評家筋から好評を得る一方、ポップなシングル“Hungry Heart”も全米5位まで上がり、一般層にまで存在が知れ渡った。望むと望まざるとにかかわらず、この時点でブルースはアメリカン・ロックのトップに君臨する存在となったのだ。

その頃、アメリカの政治は大きな変化を迎えていた。80年の大統領選で〈Make America Great Again〉というスローガン(のちにドナルド・トランプもこれを拝借)を掲げ、民主党の現職ジミー・カーターを破った共和党のロナルド・レーガンがアメリカ大統領に就任したのは81年1月。レーガノミクスと呼ばれた経済政策によって福祉予算が縮小され、弱者が切り捨てられる時代になった。『Nebraska』の登場人物たちに共通して言えるのは、アメリカン・ドリームとは対照的な闇の部分……犯罪や貧困の当事者であること。フラナリー・オコナーの小説に感銘を受け、ジェイムズ・M・ケインやジム・トンプソンらのクライム・ノベルを読みふけったブルースは、『The River』のタイトル曲や“Wreck On The Highway”に顕著に表れていたストーリーテラーとしての側面を深化させた。そうした曲と並んで、のちにナショナルがカヴァーした“Mansion On The Hill”や“Used Cars”“My Father’s House”などの子どもの頃の記憶、父親との関係を反映した曲が収録されているのも『Nebraska』の特徴だ。

80年代に活動したガレージ・ロック・バンド、元デル・フエゴスのメンバーであるウォーレン・ゼインズは、『Nebraska』の背景を解明すべく、ブルースの協力も得た著書「Deliver Me From Nowhere」を2023年に上梓。これが原作のスコット・クーパー監督、ジェレミー・アレン・ホワイト主演の劇映画「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」が11月に日本でも公開される。以前、ブルースが自伝で明かした父親についてのトラウマと心の病が取り上げられており、ファンなら決して見逃せない内容なので、ぜひ映画も鑑賞いただきたい。