ワーナーミュージック発の洋楽名盤シリーズ〈FOREVER YOUNG〉と連動した定番リイシュー作品を紹介する連載! 今回はポスト・パンク期のUKで新しい波を作ったスミスやエコー&ザ・バニーメン、アズテック・カメラらの名作が登場!

洋楽名盤をリイシューするワーナーミュージック発の〈フォーエヴァー・ヤング〉シリーズからタイムレスな定番タイトルを紹介する連載です。今回は11月5日にリリースされたシリーズ第10弾の合計22タイトルを紹介。ニューウェイヴ〜パンク以降(ポスト・パンク)の時代にUKのインディー・シーンから飛躍し、後進に絶大な影響を与えたカリスマたちの足跡が数多くの名盤という形で楽しめます。

まずは、モリッシー(ヴォーカル)とジョニー・マー(ギター)を中心にマンチェスターで結成され、82年の始動から87年の解散までを駆け抜けたスミス。そのオリジナル・アルバムにライヴ盤を加えた5作品が登場するほか、解散後にソロ転向したモリッシーのキャリア初期を代表する4作品、同じくスミス離脱後のマーがバーナード・サムナー(ニュー・オーダー)と結成したエレクトロニックの3作品もラインナップされています。

続いては、イアン・マッカロク(ヴォーカル)とウィル・サージェント(ギター)らが78年にリヴァプールで結成したエコー&ザ・バニーメン。当初はポスト・パンク期におけるネオ・サイケデリアの旗手として人気を博したバンドです。87年にマッカロクが脱退して93年に解散するも、マッカロクとサージェントによるエレクトラフィクションの始動を挿み、97年の再結成後は活動を継続中。今回はマッカロク脱退前の5作品がラインナップされています。

そして最後は、80年にスコットランドで結成されたアズテック・カメラです。初期にジャングリーなギター・ポップもやっていたことから日本ではネオアコ(ネオ・アコースティック)という独自のカテゴリーにおける代表格として、スミスやオレンジ・ジュースらと並ぶ注目を集めました。途中でロディ・フレイム(ヴォーカル/ギター)の実質的なソロ・プロジェクトとなって音楽性の幅を広げ、95年の解散後はそのままソロ活動に移行していきます。

現代にも多大な影響を及ぼしている80年代UKの大物たち。その多様な名盤たちを改めて紹介していきましょう!

先行ヒット“What Difference Does It Make?”に続けて届けられ、全英2位を獲得した記念すべきファースト・アルバム。モリッシーとマーの個性の拮抗ぶりはすでに完成され、軽やかなギターが奏でる曲とメランコリックな詞のコンビネーションの粗削りな基本形が楽しめる。代表曲“Hand In Glove”や、解散後にバンド最大のシングル・ヒットとなった“This Charming Man”もここに収録。

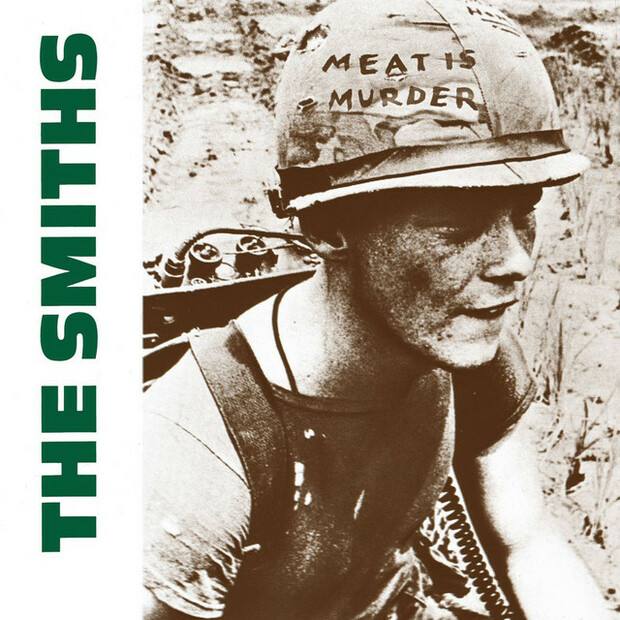

編集盤『Hatful Of Hollow』(84年)に収まるシングル群のヒットを経て、バンドのセルフ・プロデュースで初の全英1位を獲得した2作目。モリッシーの強烈な表現とマーの美意識が絶妙に並走するなか、ここからエンジニアを務めるスティーヴン・ストリートがエフェクトなどでも貢献。アンディ・ルークのファンキーなベースラインに牽引された“Barbarism Begins At Home”も聴きものだ。

モリッシー&マーがプロデューサーとしてクレジットされた、タイトルも衝撃的な3作目。オープニングの表題曲は王室への反感を歌った内容を攻撃的な演奏と共にぶちまける最高傑作との呼び声も高い曲で、他にもヒット・シングル“The Boy With The Thorn In His Side”や“There Is A Light That Never Goes Out”“Bigmouth Strikes Again”など曲の粒が揃いまくり。全英2位を獲得。