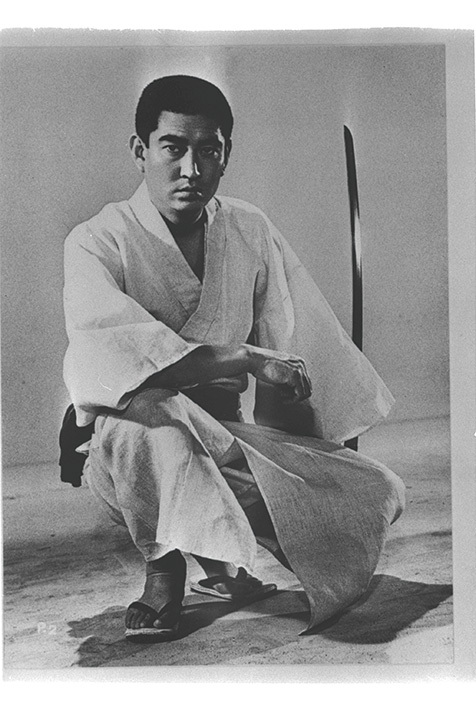

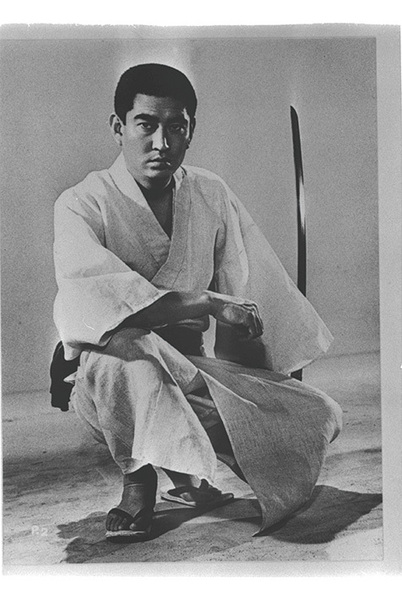

©東映

抑え込まれた剥き出しのテンション

ませがきが見た、リアルタイムの高倉健

高倉健さんが亡くなった。友人の誰かが言っていたが「死なないと思い込んでいた」。日本の俳優のなかでやはり別格といえる〈スター〉だったのではないか。スターのひとり、ではなく。こういってもいい。高倉健的なイメージはあったが、ほんとうに高倉健という個人は人間はいたんだろうか。そういった意味でのスターである。だから、本稿も追悼でありながらも、徹頭徹尾、高倉健というイメージを通してのものでしかない。ある種、不思議な追悼というべきだろうか。

さて、私自身は、率直にいって、上の世代のファンの方々のような強烈な思い入れはないのだが、かといって、某ニュース番組が追悼コーナーのなかで、左派学生運動の人たちが高倉健に強烈な思い入れがあったことを紹介しただけで、とんちんかんな反応をしてしまうほど無知ではいられないぐらいの中途半端に遅れてきた世代だ。

私が1964年生まれ、健在でいてくれている母が1933年生まれ。高倉健は1931年生まれだ。ちょうど親の世代にあたる。自分でいうのもなんだが、ませていたから、中学生ぐらいからひとりで映画を観に行くようになり、学校をさぼってよくいった。今回、高倉健のフィルモグラフィを見ていて、あらためて気づかされるが、いうまでもなく、やくざ映画の高倉健は既に伝説になったあと、〈その後〉の健さんをスクリーンで見はじめたことになる。一番初めはなんだったのだろう? 「幸福の黄色いハンカチ」(1977年)だと話が出来すぎてしまうが、そうだったかもしれない。この作品は、テレビドラマの「男たちの旅路」(山田太一脚本、1976~1982年)と並べて考えるのがいいかもしれない。一方の主演は鶴田浩二。高倉よりやや先輩の戦争の生き残り世代だ。この作品での鶴田の役柄はそのまま鶴田浩二のイメージだ。そして、高倉健は、先行する自らの作品群でのイメージをそのままに、その作品群のなかで生き残ってしまった男という像を役柄にあてているといっていい。それぞれに、彼らの生きて来た日々や経験を知らない若い世代と衝突しながら交流を深めていく話で、どっちの世代の観客も、この作品を通して、未知の他世代を知ることになる。さらにいえば、マセガキの私などは、上の両世代を知ることになるのだが。

その頃から1980年を挟んでの出演作の数々は、だいたい劇場で見ている。並べてみる。「ザ・ヤクザ」(1974年)、「八甲田山」(1977年)、「野性の証明」(1978年)、「動乱」(1980年)……。「君よ憤怒の河を渉れ」(1976年)は、つい最近、たまたま見直す機会があったのだが、こんなにおもしろい映画だったかと思ってしまうほど、ギラギラと危険な作品だった。ほぼ同時期に、東北独立を描いた「蒼茫の大地滅ぶ」も書いている、しかし今は忘れられた小説家になっている西村寿行の怨念がこもった原作の力もあるのかもしれないが、ぎとぎととあぶない空気感が横溢するこの映画のなかでも、高倉健は作品自体を異化するかのような不思議な主役であり続けている。ここでの高倉健はしばらく後に「ブラック・レイン」(1989年)でパワーアップして再登場してくることになると考えるべきだろうが、この二作(と「野性の証明」)は、やくざ映画以後の高倉健のフィルモグラフィではむしろ異色かもしれない。

ただ、正直、この無骨さ、かなわんなあというか、オレには無理だなというのが、リアルタイムでやくざ映画の高倉健を知らないませがきが見た、1970~80年代の高倉健のイメージだったことは明かしておきたい。憧れようにも、無理すぎるのだ。そのイメージを高倉健自身はずっと演じ続けたことはみなさんご存知だろう。