from BROWN to BLACK

[特集]ディアンジェロから広がる漆黒の世界

年末から年始にかけて世を席巻しまくった『Black Messiah』。ひとしきり大騒ぎした後は次のハイプを待つのか、その奥深くへ入り込むか、どうする?

from BROWN SUGAR to BLACK MESSIAH

THE D’AYS OF WILD

「こんなクソったれなツアー、早く終わっちまえばいいのに」――

『Voodoo』ツアーの際にそう言い放ったディアンジェロは、それから10年近く表舞台から姿を消してしまった。その間、いくつかの客演はあったが、伝えられるニュースの多くは、敬愛するマーヴィン・ゲイの晩年にも似た荒んだ私生活。が、そんな空白の時間が彼を超人にし、アルバムを出さないことがプロモーションになってしまうのだから、この男は凄い。

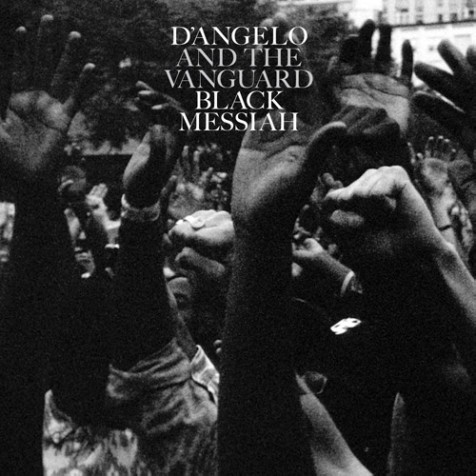

2014年12月12日、同年8月に出演した〈Afro Punk Fest〉における聴衆たちの手を写したとされるアルバム・ジャケットがCDとしてネットに公開され、同月15日にディアンジェロ&ザ・ヴァンガード名義で発表された新作『Black Messiah』は、出れば案の定大騒ぎとなった。過去にリリースした『Brown Sugar』(95年)と『Voodoo』(2000年)という2枚のアルバムでニュー・クラシック・ソウル~ネオ・ソウルというムーヴメントを(本人の思惑とは別に)生み出したカリスマだけに騒がれるのは無理もない。2007年にクエストラヴが先走って公開した“Really Love”をはじめとするリーク音源がブートで出回り、非公式のライヴ盤まで出されるほど、ディアンジェロの復活は本当に待ち望まれていたのだ。

新作は、リズム隊の中核を担うクエストラヴの口から〈97%完成〉〈99%完成〉といった報告がなされながらも一向に出る気配がなかったが、いま思えば、2014年5月にネルソン・ジョージが司会を務めたレッドブル・ミュージック・アカデミー(RBMA)のレクチャー(本稿でも一部参考)に登場した時点で発売が決定していたのだろう。そこにファーガソンの事件などが起こり、緊急発売。〈黒い救世主〉を謳った今回のアルバムは過去最高とも言えるメッセージ性とブラック・ミュージックの革新的な先達(スライ・ストーン、ファンカデリック、プリンス、マイルス・デイヴィスなど)を彷彿させる音楽性に注目が集まっているが、本来は容易には理解しがたいそれらの要素がある種のフックとなってキャッチーに受け止められているようだ。が、それにしてもだ。南部出身者らしいレイドバックした男だとは聞かされていたが、なぜ彼の時計はこうも遅いのか。