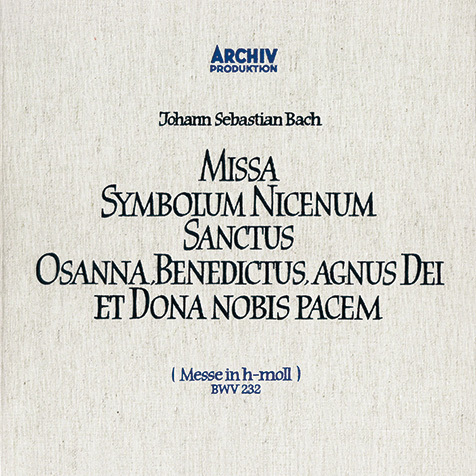

カール・リヒターの代名詞的録音ともいわれる、決定的名盤が高音質で蘇る!

わたしのバッハ音盤事始めはカール・リヒターだった。ザクセン人リヒターはバッハゆかりの地、ライプツィヒで学んだ人で、師のカール・シュトラウベやギュンター・ラミーンは、聖トーマス教会カントルとして20世紀前半のドイツにおけるバッハ解釈の代表格的存在だった。というわけでリヒターはミュンヘンを本拠に活動しながら、ライプツィヒのバッハ伝統に連なる音楽家ということになる(もちろんこの伝統がどう変貌してきたかは別問題だが)。とにかく当時のわたしにとってバッハと言えばリヒターで、リヒターの音盤と間違えて《平均律》を同じ綴りのリヒテルの録音で買ってしまったほどである。

カール・リヒターは狭間の人だった。リヒター以前の人にとっては、リヒターの演奏は反ロマンチックだったが、リヒター以後の人にとってはそれがロマンチックすぎた。リヒター全盛期の1960年代から70年代にかけては、社会の価値観の大きな変革期であったと同時に、バッハ演奏の価値観が大きな転換期を迎えたころでもあった。リヒターと同世代のレオンハルトやアーノンクールに代表されるピリオド楽器、ピリオド奏法によるバッハ解釈が徐々に浸透していき、50年代に出現したときには斬新だと捉えられたリヒターの演奏も、この人が急逝した80年代には旧時代の名残のごとく思われるようになってしまった。そのうちわたしにとっても、リヒターの名はどこかノスタルジアの世界に属するようになっていった。

今やわたしの耳は、レオンハルトだろうが、クレンペラーだろうが、リフキンだろうが、ギーレンだろうが、どんなバッハでも受けつけられる無節操な体質と化している。さまざまな視線や姿勢や個性で音響化された雑多なバッハを聴けたほうがおもしろいし、あとはそれぞれに対してどんな関係を持てるかだけだ。そろそろわたしも脳裏の奥底に潜んでいたリヒターの「思いつめた」バッハをまた聴きたくなってきた。そしてそれがすばらしい音質で聴けるのは、なんともうれしいことである。