イギー・ポップの〈最終章〉として話題を集めるニュー・アルバム『Post Pop Depression』総力特集。キャリアを再検証した第1回、ロング・レヴューで新作を深く掘り下げた第2回に続いて、この最終回は、OKAMOTO'Sのオカモトショウと黒猫チェルシー・渡辺大知にご登場いただいての対談企画!

同じタイミングでデビューしたバンドでそれぞれのヴォーカルを務める2人は、年齢も同じく25歳。両バンドでコラボ・イヴェントを開催するなど、かねてより親交の厚い2人は古いロックにも造詣が深く、このあとのインタヴューでも語られる通り、〈元祖パンク・ロッカー〉であるイギーの音楽やパフォーマンスに大きな影響を受けている。今回は音楽評論家の小野島大氏を進行役に迎えて、イギーとの出会いや彼の魅力、各々のロックスター像まで、貴重なエピソードをたっぷりと語ってもらった。 *Mikiki編集部

★第1回:イギー・ポップのキャリア再検証記事はこちら

★第2回:イギー・ポップ新作ロング・レヴューはこちら

全然悪い奴じゃないんだけど、近所にいる怖い散髪屋のおっちゃんみたいな(笑)(渡辺大知)

――さっそくですがイギー・ポップの新作、お聴きになりましたか?

オカモトショウ「はい。〈おっ来た!〉と思ったのですが、聴いてみたら予想した以上に静かな印象を受けました。ストゥージズの最新作(2013年の『Ready To Die』)は結構爆発してたというか、ストゥージズのファン、イギー・ポップのファンが求めているであろう感じをガツンと出していたのに比べると、新しいところに行ったなという感想ですね。最近のシャンソンぽい感じ(2012年の『Apres』)でもなく」

渡辺大知「オレも、〈落ち着いてる〉と思った。声とかも。でも、そういえば最初からそうだったかな、とも思ったんです。ストゥージズのデビューの頃から、激しいパフォーマンスだったり激しい音を鳴らしてるけど、ヴォーカルは落ち着いているっていうか」

ショウ「そうだね」

渡辺「わりとどっしりしてるイメージがあってね」

ショウ「ジム・モリソン好きだからね」

渡辺「ああ。その感じだし、逆にちょっと怖さがある」

ショウ「わかる」

渡辺「怖さがある落ち着きというか。安心できる落ち着きじゃなく……」

――凄みがある。

渡辺「何を考えてるんだろうなって。それもネガティヴな感じじゃなく、ポジティヴに人をヒリヒリ、ビクビクさせてる感じの。全然悪い奴じゃないんだけど近所にいる怖い散髪屋のおっちゃんみたいな(笑)」

ショウ「ハハハハハ!」

渡辺「たぶん、いろんな経験してこうなってるんだろうなって思わせる何か、みたいな」

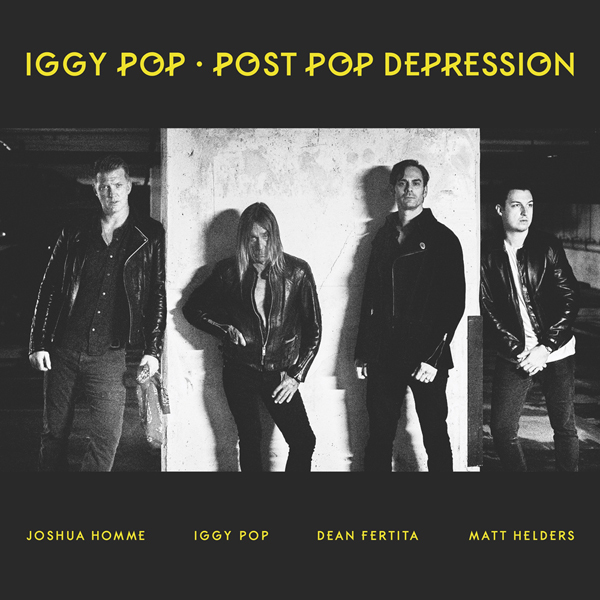

ショウ「クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ(QOTSA)の人やアークティック・モンキーズのメンバーたちなんかを集めて、〈新しいバンドを作ったんだな〉という気がしましたね」

――ソロ名義のアルバムなのにジャケットでは4人で写ってますからね。

ショウ「そうですね」

渡辺「格好良いよね。なんかデビュー・アルバムっぽいジャケ写真」

ショウ「そう。ソロでなんかやってるというよりは、この人たちと新しく始めたんだなという感じがしました」

渡辺「あと……歌の感じがちょっとデヴィッド・ボウイっぽいなと思った。メロディーとかかな。ボウイが亡くなってすぐこれが出るから、より感じてしまうのかもしれないけど」

ショウ「少し勘繰っちゃうよね。『Lust For Life』(77年)とか、ボウイと一緒にやってたじゃない? ああいうアルバムを意識したってインタヴューで話していたり」

渡辺「あっ、そうなの? じゃあ、なおさらそうなのかな。ボウイとやった、あの時の感じをちょっと思い出しつつやってたりするのかもしれない。メロディーも歌い方のトーンもそうだし。なんかボウイの語りっぽい、トーン低めの歌っていうか」

ショウ「わかる」

渡辺「なんか時代感覚もよくわからないような……」

ショウ「俺は逆にものすごく〈いま〉を感じた。文明の音というわけではないんだけどね。いまっぽい音というとテクノロジーを駆使した音もあると思いますが、そうではない〈いまっぽい音〉。絶望というと違うかもしれませんが、退廃した……それも90年代の、最初にオルタナが出てきた時の退廃よりもっと、それすらも経て〈全部パソコンの中にあるけど、実は何もないよね〉という感じ」

渡辺「確かにそういう空虚な感じがあるね」

ショウ「そう。それがすごくいまっぽいなと」

渡辺「そうかもなあ……〈アンチ〉でもなく〈空虚〉な感じ。言われてみるとあるかも」

――その空虚感は、イギーが抱えてるものなんでしょうか。

ショウ「音色は時代がわからない感じになってるよね? 使ってる楽器なんかは絶対古いのが好きだろうけど、最近っぽいものも入れてる。だからイギーなのかもしれないですね。歌詞のテーマも、退役軍人の人生を自分に重ね合わせて。〈ゴッドファーザー・オブ・パンク〉みたいなところから出てきたけど……」

――でも退役軍人のように、自分の役目はもう終わってしまったのではないか、と。

ショウ「そう。要は後から出てきたパンクの人たちは、イギー・ポップが基準になると思っていて。何歳までやれるか」

渡辺「うんうん。確かに」

ショウ「ほかにいないからさ。イギーがやれてるなら俺も68歳までやれるってことだ、という想いがたぶんあると思うんだよ、下にいるパンクスたちに。でも当の本人は、俺はもう疲れたんだ、というような歌詞を歌っていて。その退廃感なのかもしれないですね」

――パンクのゴッドファーザーとか、そういうイメージや期待感を重荷に感じてた節はどうも前からあったみたいですね。

渡辺「ああ~」

――でもファンの期待には応えなきゃいけないと思うから、ストゥージズのアルバムではそういうことをやる。でもソロになると、この間のパリで作った2枚みたいに、その反動のような表現が極端な形で出る。そうして揺れるなかで、現在68歳のアーティストとして、ちゃんと〈いま〉に向き合ったロック・アルバムを作らなきゃ、という思いがあったのではないかと。

ショウ「そうですね」

渡辺「結局売れてるというか、評価されてるものへのアンチテーゼみたいなところからスタートしてる人じゃないですか。だからこそ自分が〈神〉みたいに祭り上げられることへの葛藤もあるんすかね?」

ショウ「初期のストゥージズの血だらけになってるライヴなんかもさ。すごいエネルギーで、一部のキッズの心を打ったけど、それをずっとやり続けるなんて本来は無理なわけで。ただ、それを結構がんばってやってる。求められるタイミングはその時代ごとにあったと思うけど、それに常に応えてきた。でもそればかり求められることへの疲れというかさ。〈俺も新しいとこ行ってるんだよ!〉とも言いたいだろうし」

渡辺「うん。ライヴ映像を観てても、パンクで身近な人を楽しませる、みたいな、そういう意識も感じるんすよね。一番のパンク・ロッカーであり、でもお茶目なとこも、子供ぽいところも、いまでもずっと持ってるから」

――今作はイギーの完全自主制作なんですよね。制作費を全部自分で出して、プロデューサーにも自分で直接オファーを出した。それだけ、どうしても作りたかったアルバム。誰にも遠慮せず、誰にも気を遣わず、完全に自分のやりたいことだけを作品にしたかったんでしょうね。

ショウ「確かに。ボウイもこの間のアルバム(『★』)、死ぬってわかっていて作ってるじゃないですか。イギーもこれでもう辞める、ということを言っていて」

――これが最後だと思って作った、と言ってますね。

ショウ「だから歌詞が濃いというか良すぎる。それは自分がミュージシャンだからこそ、そう思うのかもしれないけど。俺の歩いている道の想像もつかないような遥か先まで辿り着いた人が書いてる言葉なのに、それでも(彼の心境を)想像させられてしまうというか。そういう力がある」

――確かに68歳になって自分の老いも感じて、この先長くない、いつ何があってもおかしくない、これが最後になるかもしれないという思いはあったかもしれませんね。まだ25歳のおふたりには想像がつきにくいことかもしれませんが……。

ショウ「そうなんですよ。俺、最近考えますもん、ボウイとイギーの両方の例を見て。〈明日で最後だよ〉と言われてどんな歌詞書くかって訊かれたら」

渡辺「わかんないよね」

ショウ「でもすごいものを残さないと、という気持ちだけはあってさ」

――今作の歌詞からはそういう覚悟が窺えましたか。

ショウ「そうですね。3曲目の“American Valhalla”で〈俺はもうやりきったよ〉と。〈この歳まで求められることもやりたいこともやってきて、やっとここまで来たんだよ、俺の精力を吸い取ってくれ、どこにあるんだ俺のヴァルハラ(戦死した英雄の霊を弔う合祀所)は?〉というような歌詞。ずっと同じことを言ってるんですよ。“Sunday”も、週末に向かって仕事をするのがすべての秘訣だ、ということを言っていますが、ミュージシャンには〈Sunday〉なんてないんですよ」

渡辺「俺は“Sunday”が一番好き。それこそさっき言った〈落ち着いた怖さ〉みたいなものを一番感じる。ミュージシャンにとっての〈Sunday〉をどう描くかと」

――〈日曜の午後にはすべてが手に入る〉〈日曜まで彼らの言う通りにして/何を言われても我慢するんだ〉と歌って。

渡辺「で、〈必要なものはすべて手に入れたけど/そのせいで死にそうだ〉という最後の一節が凄い」

――そこにイギーの切実な思いがこもっている。

ショウ「よく書いたよね、そんなこと」

渡辺「ボウイと比較ばかりしちゃうけど、ああいう絶望よりはもう少し前向きな感じはするんですよ。〈死にそうだ〉と言ってるのは〈まだまだ死なねえよ〉って言ってるようでもある」

ショウ「なるほどね!」

渡辺「〈もうダメだ〉という感じではないというか。〈何クソ〉って感じがある」

ショウ「さっき〈新しいバンドを作ったと思った〉って言いましたけど、本当にここで終わってしまうのか。〈これが最後〉と言っていたのはインタヴューを読んで知りましたが、歌詞を読むとそうは思えない。これまで歩んできた道の辛さを歌ってはいるけど、まだ終わらない気がします。新しいバンドを作って、まだまだこれからやる気なんだろうなと思います」

渡辺「うんうん」

ショウ「第一ここで終わられたら、後に続くパンクはどうするの?というね(笑)」

渡辺「実際どうかはわからないけど、何かを残していってる感じはする」

――まあ、これが最後だとしても悔いはないぐらいの気持ちかもしれません。それだけすべてを出し尽くした、という。

ショウ「そうですね。あんなに長年狂ったパフォーマンスをしてきた人が、いまさら辞めるなんて(笑)」

――若い頃の彼の無茶を思うと、68年も長生きするなんて、彼自身も含めて誰も思ってなかったでしょうし(笑)。

ショウ「本当にそうですよ」

渡辺「俺、初めて聴いた時とかもう死んでる人かと思ったもん(笑)」

ショウ「わかる! 〈こういう人はだいたい死んでる〉みたいな(笑)」

渡辺「〈あ、ほんとにいるんだ!〉って」

ショウ「それでも生きてるということは、90%狂っていても、10%は超クール」

渡辺「そうそう。この人は純粋だし賢いと思う」

――人からどう見られるかちゃんと冷静に観察している。

ショウ「そういう、いい意味で計算があるのかもしれない」

――実はイギーはストゥージズ時代から現在まで、完全に彼のセルフ・プロデュースでアルバム1枚を丸々作ったことって、そんなにないんですよね。

渡辺「へ~!」

――常に他者の視点が入るなかで自分の作品を作っている。そういう冷静なバランス感覚はあるのかもしれません。

ショウ「なるほど。確かにね……」

――今作もジョシュ・ホーミというプロデューサーの視点が入ることで、これまでの典型的なイギー像とは違うものを提示している。

ショウ「そこがすごく上手だと思います。狂ったような歌い方やゴリゴリのパンクを期待すると違いますけど、イギーを好きな人、好きだったことのある人にはぜひ聴いてほしいですね」

渡辺「カッコイイよね」

ショウ「地味は地味なんです。でもどの曲が流れても〈おおっ〉という感じがある」

――期待されてるイギー像と、そうでない新しいイギー像が上手く合致してるという印象です。

ショウ「そう、俺もそう思いました。逆にストゥージズを聴いて、〈私こういうめちゃくちゃなのは苦手〉という人も、これを聴いたらわかる可能性がある。確かイギー自身が(新作について)〈大衆的な内容じゃない〉と言ってるんです。そのあたりはきちんとわかっている。ただ、このバンドの化学反応の赴くままにやりたかったんでしょうね」

歌いたい、演奏したいと思ったのは、ストゥージズがきっかけですね(オカモトショウ)

――ショウさんは2013年にどこかのフェスでイギーと一緒になったんですよね。

ショウ「そうなんです、韓国のフェスでストゥージズと。ものすごくヤバかった!」

渡辺「マジ?」

ショウ「本当に格好良かった。ただ〈10%はクールなんだ〉と思った瞬間があって。“I Wanna Be Your Dog”をやっていたんだけど、〈Now I Wanna~♪〉のところで(マイクを客席に向ける仕草)〈Be Your Dog~♪〉ってコール&レスポンスを求めたわけ。でもたぶん、韓国にはイギー・ポップを知ってる人がまったくいないんだよね。なので〈Now I Wanna~♪〉ってやると〈Now I Wanna~♪〉とそのまま返ってきてしまう(笑)」

――オウム返し(笑)。

ショウ「ずっとそれを繰り返して、しまいにイギーは笑っていて。この人クールだな、と思った」

――その体験を元に“Kill Dreams”(OKAMOTO'S の2014年作『Let It V』収録曲)を書かれたわけですよね。

ショウ「そうです。〈こんなに凄いライヴをやってるのに、まったく盛り上がってない。俺がこんなに大好きなものを誰もわかってないなんて、世の中間違ってる〉〈でも間違ってると声を上げたところで、どうせみんな寝てるからわかってくれないだろ〉というような歌で」

渡辺「ああ、なるほど……」

ショウ「もう、どうしても書きたくて。そういう、〈誰もわかってくれない〉という想い。ふと思い返すと、俺が学校行く時に毎日聴いてた音楽なんです。でも〈同じ車両にそんな奴俺しかいないよな〉と感じていた。14歳のショウ君にとっては」

――ふふふふ。わかります。

ショウ「……てな気持ちを、韓国で思い出した(笑)」

――黒猫チェルシーは、バンドで最初にやった曲がストゥージズだったんですよね。

渡辺「初めてスタジオに入った時に合わせたんです。自分たちのやりたいことに近くて、みんなが弾ける曲だったから、“Search & Destroy”をやったんだよね」

ショウ「俺も“Search & Destroy”やってた。“TV Eye”もやった(笑)。やるよね?」

渡辺「やる。“Your Pretty Face Is Going To Hell”もやった」

ショウ「あれやったんだ? 結構難しいじゃん」

渡辺「うん、そういう思い入れがあって。初期のストゥージズは〈青春の曲〉って感じがするよね。ファーストもそうだし『Raw Power』の頃の感じとかね」

ショウ「初期の3枚だよね、やっぱり」

――当然おふたりの年齢だとその頃は生まれてもいないわけですが……。

ショウ「そうですね。だから俺らは当然後追いもいいところで。「トレインスポッティング」※はいつだっけ?」

※ダニー・ボイルが監督、ユアン・マクレガーが主演を務めた90年代を代表するイギリス映画。イギーやアンダーワールドの楽曲が印象的に使われており話題を呼んだ

渡辺「“Lust for Life”ね。あれが90年代後半?」

――日本公開が96年ですね。

渡辺「そうかそうか。じゃあそのリヴァイヴァルみたいな時に見たのかな」

――あとは雑誌の名盤特集などでしょっちゅう取り上げられるから、それを見たとか。

ショウ「俺はまさにそれです。〈ロック名盤100選〉みたいなもので見て。レッチリが“Search & Destroy”をカヴァーして、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンが“Kick Out The Jams”(MC5※)をカヴァーしてたということもある。あとは〈ジョジョ〉(漫画「ジョジョの奇妙な冒険」)にイギー・ポップって出てきて」

※64年に結成し、ストゥージズと同時代に活躍したデトロイト出身のガレージ・バンド。イギーと同じく過激なパフォーマンスや、派手な衣装でも有名

――なるほど。

ショウ「これだけ有名な人だと、音楽に興味を持って、もっと知りたいと思って扉を開けたらわりとすぐ近くにいてくれたので。それであきらかに当時流行っていた、どのバンドの音楽よりも音は荒くて最低だった(笑)」

渡辺「ハハハハハ!」

ショウ「〈なんだこれは〉って単純に思いました。新鮮でしたね」

――いくつの時だったんですか。

ショウ「15……16歳だったかな?」

渡辺「あ、俺も同じぐらい。15の時ですね」

――2人は同い歳だけど、ほぼ同時に初めて聴いていたんですね。

渡辺「高校1年ぐらいですかね。例えば中3くらいの頃はパンクと言ったらラモーンズ、ピストルズとか……」

ショウ「わかる」

渡辺「期待して聴くとラモーンズって、〈こんなに聴きやすいんだ〉と思うわけですよ。メロディックでポップなバブルガム・ミュージックという感じ」

ショウ「わかる。ピストルズもカッコイイんだけど俺には巧すぎたんだよね」

渡辺「オレもそういう感じある。その頃に持っていたパンクのイメージとはちょっと違ったんですよね。でもストゥージズと出会って〈これこれ、これを聴きたかった!〉みたいな(笑)」

ショウ「〈もっと最低で音デカイ〉という感じ。ストゥージズやMC5はね」

渡辺「〈MC5はさらに聴き取りづれえ〉みたいな(笑)。歌いたい、演奏したいと思ったのはストゥージズがきっかけですね」

ショウ「それ、すごいわかる!」

渡辺「ジェラシーというか、〈こんな時代知らねえ〉という」

ショウ「同時代の音楽は、みんなきちんとしていておもしろくなかった」

――同じヴォーカリストとして、イギー・ポップの凄いところはどこだと思いますか。

ショウ「ヴォーカリストにはヒマな時間があるじゃないですか、ギター・ソロだったり(笑)。イギーは歌っている時も叫びまくって、ヒマな時もずっと〈ハッ!〉〈ガルルル〉と叫びまくってる。俺全部コピーしましたよ、叫び声を中心に(笑)。あとは動きですかね。赤ん坊が駄々こねてるような動きをするじゃないですか」

渡辺「自分で言ってるしね。〈赤ん坊が駄々こねてる動きをやってるんだ〉って」

ショウ「大人になったら絶対しなくなる動きをやってる。あのサイズであれをやると凄いエネルギーで(笑)だから叫びと動きと衝動的な歌詞に、とてもグッときましたね。なので、そうなると全部ですね。あと、声が高くないのも良かった。上手じゃないからね。いや、ものすごく巧いんだけど……」

渡辺「勘違いさせてくれる巧さ」

――〈俺にもできそう〉と思わせてくれる。

渡辺「そうそう! 実際は無理なんすけど、そう思わせてくれる」

ショウ「〈俺もこう思ってたよ! 俺もこうなんだよ!〉と思わされるというか。ちょうど思春期じゃないですか。それこそ赤ん坊が駄々こねてるような精神状況でいる時に、優しくなだめられてもどうにもならない(笑)」

――そこでイギーの野獣のような咆哮がフィットしたわけだ。

ショウ「イギー自身も、リンク・レイが学校に来てライヴしたのを観て」

渡辺「あっ、そこなの?」

ショウ「〈so bad〉だと思ったらしくて。〈めっちゃやべえ〉みたいな(笑)。これだと思って、その日に学校辞めたらしい」

渡辺「へえ(笑)」

ショウ「そのイギーが受けた衝動をそのまんま俺ももらった感じです。学校は辞めませんでしたけど(笑)」

――YouTubeで初期のイギーのライヴ映像を観まくって。

ショウ「そうです。〈ついにアップロードされたよ、噂に聞いていたピーナッツ・バターをカラダに塗りたくるイギー・ポップの動画!〉〈マジで? 西新宿のブートDVD屋にもなかったのに〉というやりとりをして(笑)」

渡辺「僕はイギーの魅力って色気だと思っていて。男が惚れちゃうオーラというか。それはさっきショウ君が言ってたクールさみたいなものがたぶん助けていて。過激でも見てられるっていうのがどういうことかを潜在的にわかってる人だなと。〈やっちゃった〉わけじゃなくて〈やってんだよ〉っていう」

ショウ「わかる」

渡辺「衝動じゃなくて、衝動的に見せてるというか。そういう意味でエンターテインメントだなと思う。だからこそ何をやってもクールでいることができる。それが色気に繋がってるのかなと。〈ずっと見ていたい〉と思わせるような色気」

ショウ「パンクって、それ(衝動)だけでやるとどうにもならなくなる」

渡辺「いくら過激なことをされても、色気がなかったら見てられないと思うんですよね」

――やはり真似したくなりますか。

ショウ「俺はすぐなりました(笑)」

渡辺「すぐ真似したくなるのは、やっぱりカリスマですよね」

――黒猫チェルシーの“廃人のロックンロール”のPVを見て、すぐにわかりました。この人たちストゥージズ大好きなんだなって(笑)。

渡辺「ええ(笑)」

ショウ「確かにやりたくなりますよね。冗談みたいな動きなんですけどね。でもみんなそうじゃないですか、ロックスターって。エルヴィス(・プレスリー)だって最初は笑われていたし」

渡辺「腰の動きがね」

――甲本ヒロトとかもそうですよね。最初にあの動きを見た時は。

ショウ「それが大事なんですよ。思わず笑っちゃうようなことをしているのがスターには絶対必要で」

――笑えるほどインパクトがある。

ショウ「それが見るに耐えないようなものではダメですけどね。きちんとエンターテイメントとして成立していれば」

渡辺「あとストーンズやピストルズなんかと違うのは、泥臭さもあるかなって思いますね。イギーの〈人間に近い感じ〉が魅力というかね。なんかこう……ゲロ吐くとか、すごい〈人間〉じゃないですか(笑)。生きているのを見せつけられる感じというか」

ショウ「わかる気がする」

――イギーって客に一対一で対峙することを求めてくるところがあるじゃないですか。ものすごく濃厚で強烈なコミュニケーションを求めてくる。私も経験ありますけど、ライヴで客の目を見て直接ガン飛ばしてくるわけですよ。〈俺のライヴでは傍観者でいることを許さないぞ〉というような強い目線を直接投げかけてくる。そんなヴォーカリストはほかにいないし、印象に残りますよね。

ショウ「わかります。ステージに上げちゃいますしね、お客さん全員(笑)。そういうことを45年間ずっとやってきているのが本当に凄い。すごく政治的な主張をしてるバンドと同じぐらいのエネルギーだと思うんです。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンもクラッシュも、絶対途中で分解していくじゃないですか。怒りは最初の衝動なので、無理だと思っていて。それを毎回ステージに上がるたびに演じなきゃいけないとなるときつい」

――ザック・デ・ラ・ロッチャもレイジ以降、アルバム出してないもんね。

ショウ「無理ですよね。絶対どこかでほかのメンバーとの温度差やいろいろな壁にぶち当たるはずなんです。でもイギーはここまでやり続けて、それでこの歌詞というのが壮絶だなと」

渡辺「自分を突き放して客観視できる。エンターテイメントとしての〈イギー・ポップという像〉というか。大袈裟に言うと、ミッキー・マウスみたいなマスコットとして振る舞うことができるというか」

――今回の『Post Pop Depression』では、そういう自分のアイコン性みたいなものはちょっと脇に置いて、自分の素の姿を今回のような現代的なロック・サウンドのなかに活かしてみよう、という意図があったんじゃないでしょうか。

渡辺「うん、確かに」

――年齢が離れすぎていて身近な目標にはなりにくいとは思いますが、やはりイギー・ポップみたいなヴォーカリストをめざしたいですか?

渡辺「イギー・ポップみたいな、というのは無理ですね。ものすごく憧れてましたけど、なれないのはわかってるから。〈この人みたいになりたい〉とは考えないように(笑)。気持ちが潰れちゃうので」

ショウ「今作のように、新しいことに常に挑戦するミュージシャンでありたいと思いました。イギーぐらいになれば、過去のどこにでも戻っていいわけじゃないですか。でもあくまでも〈先〉に行こうとしている。そこが凄い。なので、イギーがやってる限りは続けないと」

――イギーが自分の年齢の時に何をやっていたのかは気になりますよね。

ショウ「それはありますね。『Raw Power』の時が26歳で、今年俺らが26」

渡辺「お互い良いものを作らないとね!」

ショウ「まずはボウイに会わないと! 遠いな~(笑)」