プリンスの訃報が届いた翌日、音楽ライターの内本順一氏から電話がかかってきた。80年代初頭からプリンスの活動を追いかけてきた内本氏は、92年に開催されたサイン会と、96年と99年に行ったインタヴューを通じて、プリンスとの対面を果たしたのだという。最後に来日公演が開催されたのは2002年であり、それ以降に日本人ジャーナリストが殿下を直接訪ねるチャンスはほぼなかったはず。いまだ世界中が悲しみに暮れ、紫色の涙を流す日々が続くなか、内本氏が体験した貴重すぎるドキュメントを前後編でお届けしたい。 *Mikiki編集部

プリンスはどこが凄かったのか? 血が躍った出会いを振り返る

プリンスが4月21日(現地時間)にミネソタ州チャンハッセン郊外の自宅兼レコーディング・スタジオで急逝した。享年58。いま現在、死因は明らかにされていないが、気持ちとしては知りたくもないことだ。死の直前まで154時間(6日間以上)、不眠でスタジオ作業をしていたとも報道されているが、多少オーヴァーだとしてもこれはプリンスならあり得ること。制作を始めたらほとんど睡眠をとらずに集中して作業するとは、プリンスの近いところにいたミュージシャンの何人かが過去に証言していたことであり、翻訳家の押野素子さんも先日ジョージ・クリントンの自伝にあった次のような一文をTwitterで紹介している。

プリンスがドラッグをやる姿を見たことはない。だが、少なくともコーヒーぐらいはキメていたはずだ。俺が知る限り、午前5時半に寝て、午前8時に元気発剌で起きられるヤツなど、プリンス以外いない(「ジョージ・クリントン自伝」より)

とはいえ、人間の集中力は年齢と共に持続時間が減るもの。57歳にしてほぼ不眠で6日間も作業を続けられるというのは驚異的だが、インフルエンザで弱っていたにもかかわらずそこまで集中し、プリンスは一体どんな作品を生み出そうとしていたのか。どれほどの閃きが彼を突き動かしたのか。果たしてそれを聴くことのできる日がいつか来るのかどうか。

プリンスの表現は永遠に続いていくものだと思っていた。自分が生きている間はずっと彼の表現を受け取ることができるものだと勝手に信じていた。プリンスは止まらない、休まない。圧倒的に多作で、次から次へと新作を発表し続ける。例えば、かつては〈NPGMC〉、近年なら〈3rdeyegitl.com〉〈3rdeyetunes.com〉といった自身のサイトでも矢継ぎ早に新曲や既発曲の新録音を公開~ダウンロード販売していたわけで、それが長く途絶えることもなかった。どれもがすべて最高と言えるものだったわけではないし、ある時期以降はどこか余力を残しながらアルバムを作っているように思えたところもある。しかし、とにかく彼は自分が納得いくもの(すなわちボツにする判断をしなかったもの)なら間も空けずにどんどん出した。それができたのはメジャーのレーベルに属していなかったからだが、気が向けばメジャーからも出す、そういう自由を勝ち取ったのも彼自身だ。どんどん作ってどんどん出す、その連続性。

〈プリンスのどこがそんなに凄かったんですか?〉と訊かれても何から答えていいかわからないが、例えばこのことこそが真っ先に浮かぶプリンスの凄さであり、こんなに休まず、常に動き続けたポピュラー音楽家を僕はほかに知らない(理由あって2度ほどレコーディング休止宣言をしたことはあったが、もちろんライヴは続けていた)。そして、プツンと糸が切れるようにそれが突然終わってしまったことが……もう続きはないのだということが、ただただ悔しく、いまだ受け入れ難いのだ。

「プリンスの終わり方がこんなんでいいはずがない。こんな終わり方じゃ誰も納得できない。正直、ふざけんなと言いたい気持ちにもなる。が、誰よりそう思ったのはプリンス当人だっただろうと考えると、それがまたどうにもやりきれない」

彼が亡くなったことを知った翌朝、僕はブログにそう書いたが、先の154時間云々といった話を聞けば、なおさらその思いは強くなる。まだまだプリンスの尽きない才能に驚かされたかった(全文はこちら)。

ここで個人的な話を少しさせてもらうと、僕が初めてリアルタイムで買ったプリンスのレコードは81年にリリースされた4作目『Controversy』(邦題〈戦慄の貴公子〉)で、15か16の頃。プリンスは当時21歳だ。細やかに刻まれるギターのリフとチープなシンセをメインに構成され、メロディーは単調ながらも引き込む力のある7分以上のファンクな表題曲でこのアルバムは始まるが、ぶっ飛ばされたのは続く2曲目の“Sexuality”。気持ちを煽るようなビートに乗せていきなり裏声で〈アアオア!〉と叫ぶプリンスのその声に痺れ、血が躍った。その甲高いシャウトが、自分にとってはすべてだったと言ってもいい。10代半ばの僕は真っ裸になって踊り出したくなる衝動を必死で抑えたが、〈抑えるな、いますぐ真っ裸になって踊り出さなきゃ何も変わらないぞ!〉と、プリンスに言われている気がした。

〈みんな立ち上がれ 自分の人生だろ 別世界に連れてってやるよ/金なんか必要ないよ 服もいらない ただ必要なのはセクシュアリティーだ〉

〈差別なんて必要ない 人種だって関係ない これは新時代の新事実さ〉

大切なことのすべてがここにある。まくしたてるようではあるものの、後にプリンスが長きに渡って実証しようとしたことのすべてが簡潔にここで歌われている――というのは後になって気付いたことだが、何しろこの曲の尋常じゃない格好良さに僕はぶっ飛び、そこからプリンスにのめり込む人生が始まったのだ。

プリンスは自分にとって完全に特別なアーティストとなった。あらゆる色のなかで紫が一番好きだった僕は、『Purple Rain』(84年)に始まるその色の打ち出し方にまた激しく共感を覚え、陳腐な内容だと一笑に付す人も少なくない映画「パープル・レイン」(84年)も劇場で観て心底感動し、新しい12インチをレコ屋で見つければ必ず買うようになった(プリンスはB面曲も佳曲が多かった)。密室的なのに開放的で、常に実験を繰り返しているのにそれを感じさせないポップさがあり、すべてを理解できた気持ちに一瞬でなれるのに、何も理解できてないかもしれないというモヤモヤも残す、そういうプリンスの音楽はいくら聴いても飽きがこなかった。

100人いたら100通りのプリンスとの出会い方や惹かれる理由があるだろうし、ファンなら誰もが〈オレの(私の)プリンス〉だと思っていることだろうが、僕にとっての〈オレのプリンス〉はそのようにして始まった。コミュニケーション下手だし、コンプレックスだらけだし、頭よりも感覚で動いてしまうし、臆病だし、スケベだし、自分の世界にこもりがちの僕だけど、思うようにするためには自我と主張をしっかり通そうとすることが大事なんだと、そういうこともプリンスは教えてくれたのだった。

シンボル・マークの原型が色紙に記された92年のサイン会

そんな〈特別な存在〉であるプリンスに初めて直接対面することができたのは、92年4月のこと(4度目の来日公演時)。当時、僕は半蔵門にあった出版社でエンタメ情報誌の編集をしていたのだが、確かまだ昼前だったか、何の気なしにラジオを聴いているとFMの女性パーソナリティーがこんなようなことを言ったのだ。「来日中のプリンスが、これからHMV渋谷店で急遽サイン会を行なうそうですよ」。

〈プ、プリンスが、サイン会? 嘘でしょ!?〉――信じられない気持ちながらも仕事をほっぽって急いで地下鉄で渋谷に向かい、センター街に移転する前のHMV(渋谷系発祥の地ですね)に着くと、思ったほどではないもののそれなりの人だかり。聞けばショップ内でプリンスのサイン会が本当に始まっていて、並んでいるのは数10分前に配られた整理券を持っている人たちとのことだった。整理券は配り終わったと言われたが、もちろんそれで諦められるはずもなく、列の最後尾付近にしばらくいると店の係の人が声をかけてくれた。「プリンス、機嫌がいいのでもう何名かサインしてくれるそうです。整理券をお持ちでなくても結構ですので、お並びください」。

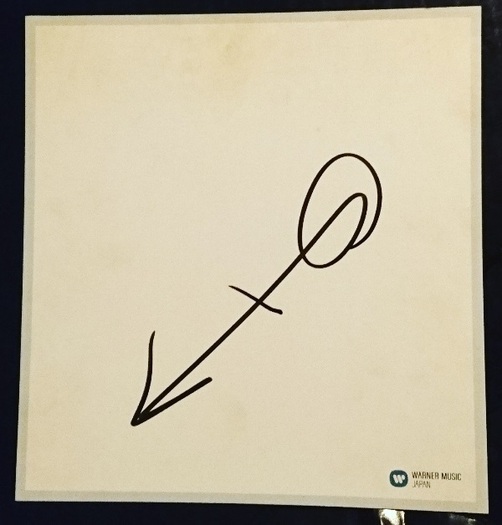

〈やった、ラッキー!〉すかさず列に並び、そして順番が回ってきた。「大ファンなんです。お会いできて本当に嬉しいです」。それだけ伝えるのがやっとだったが、プリンスはじっと僕の目を見て「サンキュー」と小声で一言。ニコッとしてくれた……ような気がした。そしてその場で色紙にサインを。それがこれだ。

そう、男性を表すマークと女性を表すマークを組み合わせたシンボルで、後にこの形をデザイン的に発展させた記号が彼のアーティスト名に。つまり〈the Artist Formerly Known As Prince〉と人々が読んだあのシンボル・マークの、これが原型だ。このマークが初めて登場したのは『Purple Rain』のアルバム・ジャケットで、プリンスの跨るバイクにそれがある。言わば彼の最初の〈サイン・オブ・ザ・タイムズ〉だ。ほかに“When Doves Cry”の7インチの表や“Let's Go Crazy”の12インチの裏、少し間が空いて『Graffiti Bridge』(90年)のアルバム・ジャケと“Thieves In The Temple”の12インチにもプリントされている。

ちなみに、それを発展させ、横棒の先がクルンとなったあのデザインが初めて盤に登場したのは、92年10月リリースのアルバム『Love Symbol』。つまりHMVでのサイン会の半年後で、そういう意味でもこの原型のサインは貴重に思えるのだが、なんと渋谷駅への帰り道、捨てられて人に踏まれた色紙を何枚か目にしたりもした。平日の昼前に急遽開催されたサイン会ゆえ、特にファンというわけでもなく、たまたま店の前を通ったら整理券が配布されていたから興味本位で並んだだけ、という人が少なくなかったということだ。

それにしてもプリンスがサイン会というものを開いたことが、この日以外に生涯一度でもあったのだろうか。無名時代のことはわからないが、少なくとも名が知られるようになってからは、そんな話、聞いたことがない。ではどうしてプリンスは突然、ツアー先の東京でこのようなサイン会を行ったのか。実はそのとき、プリンスは半ドキュメンタリー的な映画を撮っていて、サイン会でファンと交流するシーンが欲しかったのだとか。まあ、その映画は結局お蔵入りとなったのだが……。

秘密主義のプリンスがプロモーション来日した当時の背景

それから約4年半後の96年11月2日、今度はちゃんとジャーナリストとしてプリンスに会って話を訊く機会が巡ってきた。東京・原宿クエストホールで行なわれた〈『Emancipation』World Premier〉日米共同記者会見の翌日だ。ちなみに東芝EMI(当時)のディレクターだったN氏から電話がかかってきて、「明日、プリンスにインタヴューができるのでお願いしたい」と頼まれたのは、記者会見の数時間前。緊張やら何やらで気もそぞろな状態に僕が陥ったのはそこからだ。

96年11月1日の〈『Emancipation』World Premier〉日米共同記者会見。ご存じない方のために書いておくと、これがまず画期的だった。背中に大きくシンボル・マークが描かれた白い服を着てプリンス(当時はその名前を捨てていたが、面倒なのでプリンスと書かせていただく)本人が壇上に登場し、これからリリースされる3枚組アルバム『Emancipation』から7曲をみずからCDプレイヤーを操作して報道陣に聴かせ、その後、質問を受けてひとつひとつ丁寧に答えていったのだから。

その時の質疑応答のすべては、シンコー・ミュージックから発売された「プリンス全曲解説」(98年)という単行本のあとがきに岩崎隆一さんがまとめているのでここでは書かないが、ひとつだけ紹介しておくと、「いま注目している新人は?」という質問にプリンスは「ディアンジェロでしょうか。ほら、僕はいろんな楽器を演奏する人に興味を持っていますから」と答えている。

そして、その翌日。ついに僕はプリンスに対面取材することになったわけだが、その話をする前に当時の彼の状況をざっくり振り返っておこう。85年作『Around The World In A Day』、86年作『Parade』、87年作『Sign O’ The Times』など革新的な大傑作を短いスパンで次々に発表し、ある種のポップ革命をもたらしながら高く上昇し続けたのが80年代のプリンスだったとしたら、90年代は混迷の時代と言われることが多い。〈混沌と無秩序が、いまのオレを支配している〉とは『Chaos And Disorder』(96年)の表題曲の歌詞の一節だが、まさにそれが当時の彼の精神状態を率直に表したものだった。その混沌とした時代の象徴的な事象が、ワーナーとの確執に端を発した改名だ(宣言したのは93年6月7日)。94年に〈Prince 1958-1993〉という文字をジャケに刻んで〈プリンスは死んだ〉とみずから伝えた『Come』を発表。96年7月には消化試合的なワーナーからの最終作『Chaos And Disorder』をリリースした。

『Emancipation』はそこからわずか3か月後にEMI/キャピトル(日本は東芝EMI)から出たアルバムで、表題の意味は〈奴隷状態からの解放〉。ジャケには鎖を引きちぎった両手と夜明けとシンボル・マーク。わかりやすいことこの上ない。ちなみにEMIとの契約条項には、創作面における完全な自由とマスターテープの所有権が謳われていたらしい。EMI/キャピトルは3枚組作品『Emancipation』を売るために約2年に及ぶプロモーション計画を立て、インディペンデントで新たな道を歩かんとしていたプリンスはその計画に協力した。秘密主義でインタヴュー嫌いだった彼が、わざわざプロモーションのためだけに来日し、記者会見を行い、単独インタヴューにも答えたのはそのためだ。それともう一つ、この年のバレンタイン・デーにプリンスは電撃的な結婚をしていた。相手はNPGのダンサーだったマイテ・ガルシアで、その幸福感が『Emancipation』にも強く反映されたのだった。ただし、同年10月に生まれた初の男児には先天的な障害があり、生後数週間で亡くなるという悲劇も起きたのだが。

録音は禁止、会話のやり取りから浮かぶプリンスらしさ

96年11月2日。場所は新宿のホテルセンチュリーハイアット(現・ハイアットリージェンシー東京)。確か正午くらいからの取材だった。そのホテルが取材場所に選ばれたのは、部屋の模様替えが許されたからと、いつでも厨房を開けられるからだそう。プリンスはホテルのワンフロアを丸ごと借り切り、知人以外は自分の視界に入らぬよう指示した。そのため日本のレコード会社のスタッフも、プリンスが廊下を通る際にはサッと隠れた。また、周囲から見られることを嫌ったのか、スウィート・ルームのすべての窓を布で覆ったとも聞いた。

取材にあたり、部屋に入っていいのは自分と通訳さんだけ。いや、通訳さんの同席が許可されたのも日本のみの特例であって、他国はインタヴューアーとインタヴューイーであるプリンスだけというのが決まりだ。なぜかといえば、プリンスいわく〈会話を楽しみたいから〉。自分はインタヴューされるためにここにいるわけではなく、一対一の会話をしたいからいるのだということだった。録音機材の持ち込みは禁止された。それもプリンスによると〈友達と話すときに録音機材を持ってったりはしないだろう?〉。まあそう言われたらそうなのだが、新聞記者と違ってそれまでずっと録音機材に頼った取材しかしてこなかった僕は、正直かなり困った。部屋に持ち込んでいいのはメモとペンだけ。後で知ったが、実はそれも日本に限っての特例で、海外の取材ではメモとペンすら持って入ることを禁止されていたそうだ。

部屋に入る際には、2人の屈強な黒人ボディーガードからボディー・チェックを受けた。入ると、そこに彼がいた。座っていた彼はピョコンと立ち上がって、最初に握手をしてくれた。「4年半前にもあなたと握手をしたので、これが2度目です」、そう伝えると、彼は口を開かず静かに微笑んだのだった。プリンスと僕は向き合って椅子に座ったのだが、それは手を伸ばせば触れられるくらいの距離だった。日本語で質問を始める僕の目を、〈あの目〉でじっと見るプリンス。そう、〈あの目〉でだ。それはもう、蛇ににらまれた蛙状態。まるで僕の心の中をすべて読んでいるんじゃないかというような目だった。それまでもそのあともいろんなアーティストにインタヴューしてきたけれど、あんなにジッと目を見つめて話す人はいなかったように思う。

彼から目を逸らしたら失礼にあたると思った僕は、とにかく目を見て話すよう努めたので、膝の上に置いてペンを走らせたメモはといえば、後で読み返そうにもミミズが這ったよう。なので取材が終わるや否や、通訳をしてくださった立神和依さんとすぐに静かな場所に行き、答え合わせをした。プロ中のプロである立神さんの記憶は完璧で、実に頼もしかった。というわけで、ようやくここから本論。そのインタヴューの一部をここに紹介しよう。

――(『Emancipation』の)音を聴き、非常に開かれた作品だと感じました。喜怒哀楽で言うなら、今作は喜びの感情に満ちた作品であると言っていいでしょうか?

「イエス」とだけ静かに答える彼。続く言葉がなかったので、こう質問を重ねてみた。

――昨日の記者会見で、〈まずドラムの音を録り、続けてギターの音を入れている時に、ハッピーでとても自由な気持ちを感じた〉と話していましたが、そのような気持ちは制作に入る以前から感じていたことなのでしょうか? だとしたら、どのような変化があって、そう感じるようになったのでしょうか?

彼は静かに話し始めた。

「このアルバムを通して聴けば、そうしたことがよくわかってもらえると思うよ。特に“The Holy River”という曲の歌詞でわかってもらえるんじゃないかな。ひとつには妻の妊娠が大きな出来事だった。が、それだけでなく、いろんなことが重なって、だんだんと精神状態がいい方向へと向かっていったんだ。急に変わったわけじゃない。自然に変化していった感じだね」

――すると現在は、自由を得た喜びやポジティヴな感情といったものが創作意欲に直結していると言ってもいいのでしょうか?

「いや、そうじゃない曲もある。“Slave”という曲はもう聴いた? このアルバムのなかで最初に出来たのがこの曲なんだ。これは怒りの感情から生まれた曲だよ。とはいえ、怒りの表し方はこれまでとは違う。怒りから自分が混沌とした状態に迷い込むのではなく、もっと外に出す書き方ができるようになったんだ。でもね……」

少し間を置いて、彼はこう続けた。

「最近はこの曲を聴き返すことができないんだ。聴くとどうしてもその当時のことを思い出してしまうからね。だけど、それでもこの曲を入れないわけにはいかないと思ったんだ」

――では、この曲を歌ってアルバムに収めたいま、そしてこれからは、怒りやネガティヴな感情から曲を作ることはなくなると思いますか?

彼は少しだけ体温を上げたようになりながら、こう言った。

「いや、怒りがなくなるということはない。自分自身の問題が解決しても、周りにはおかしなことがたくさんあるからね。TLCの3人は僕の大切な友達なんだけど、彼女たちのアルバムが売れ、レーベルは数億ドル儲けているというのに、彼女たちの手には数万ドルしか入っていないんだ。そういうことはそう簡単に世の中からなくならない。そして、そうしたことへの怒りの感情がエネルギーになって、僕を創作に向かわせることにもなるんだ」

ところで『Emancipation』は、プリンスが初めてカヴァー曲を収録したアルバムでもあった。ライヴでカヴァー曲をプレイすることはあったし、これ以降はさらにその割合が増えていったわけだが、スタジオでレコーディングしたのはこのアルバムに収められた4曲が最初だったのだ。その4曲は次の通り。スタイリスティックスの“Betcha By Golly Wow!”、ボニー・レイットの“I Can't Make U Love Me”、デルフォニックスの“La, La, La Means I Love U”、ジョーン・オズボーンの“One Of Us”。カヴァー曲を録音して入れたのは「やっと、それができる自信がついたから」だそうで、シングル・カットもされた“Betcha By Golly Wow!”については、「いままで書かれた、もっとも美しいメロディーのひとつ」と断言し、もう1曲のスウィート・ソウル“La, La, La Means I Love U”についても「昔からずっとお気に入りだった」と語った。これは余談というか単なる個人的な思い出話なのだが、僕は自分の結婚パーティーに集まってくれたみんなの前に出ていく時、プリンス版の“Betcha By Golly Wow!”を選曲してかけてもらった。誰よりも好きだったプリンスが〈この世でもっとも美しいメロディー〉と言う、その曲をみんなに聴いてもらいながら幸せを共有したかったからだ。

話を戻して、ジョーン・オズボーンのカヴァー“One Of Us”もこの3枚組のなかで重要な1曲だ。その証拠に、前日の記者会見でプリンスは、ほかの曲は途中までで止めていたが、「この曲は最後まで聴いてもらいましょう」と言ってこれだけ最後までかけていた。この曲の歌詞についてのことを彼に訊いてみた。

――“One Of Us”の歌詞の中に〈神に一つだけ質問が許されるなら何を訊こうか〉というくだりがあります。あなたなら何を訊きますか?

「それは妻のことを訊かれるのと同じくらい個人的なことなので、ここでは言いたくないな。そうだな、〈一つじゃなくて、三つ訊いちゃダメですか?〉って質問するよ」

口角をヒュッと上げてニヤリと笑う彼。こういうところはいかにもプリンスらしい。これに関して突っ込んで訊くのは良くなさそうなので、ガラッと変えてこんな話を振ってみた。

――このアルバムには一時の流行に流されないタイムレスな曲が多く収録されているように思います。“The Most Beautiful Girl In The World”を作って以来、あなたは特にそのことに力を尽くしてきたように感じるのですが、今作にはその成果が表れているんじゃないでしょうか。

「そう感じてもらえるのは嬉しいよ。僕が常に意識しているのは、ひとつのトレンドを追わないようにしようということだ。極力外からの情報を遮断して、寿命の長い曲を書きたいと思っている。たまに新しいビートやリズムを用いて、そこから自分なりに発展させていこうと考えたりするけどね。おもしろいもので、そうした新しいビートやリズムを自分なりに上手く消化できた時ほど、息の長い曲に仕上がったりもするんだ。かつてはエゴが前に出てタイムレスな曲が書けずにいることもあったけど、今回は自分の内側から湧き起こる感情を自然に曲の形にすることができた。そういえば、“The Most Beautiful Girl In The World”は今回と同じような状態で作れた曲だった。ようやくそうやって曲を書けるようになった自分がいるので、これからどんな曲が出来ていくのか、自分でも楽しみになってきたところだよ」

彼はとても嬉しそうに答えたのだった。こう言ってはなんだが、その答えを聞きながら、やはりとても正直な人なんだなと思ったことをよく覚えている。

決められた時間が来ると、彼は「少しでも多くの人にこのアルバムを聴いてもらいたいんだ。君に協力してもらいたい」と言い、続けて「ありがとう」と微笑んで部屋の入口まで僕を送ってくれた。同性の僕がこう言うのもアレだが、彼は美しかった。そして、ちょっといい匂いがした。

WOWOWオンエア情報

プリンス追悼番組「プリンス/パープル・レイン」

日時:5月7日(土)13:30

★詳細はこちら

〈劇場最高音響〉にて追悼上映決定

映画「プリンス/サイン・オブ・ザ・タイムズ」

日時:2016年4日30日(土)~5月7 日(土) 連日20:40より

劇場:東京・渋谷HUMAXシネマ

料金:1,500円均一

割引:あなたが一番好きなプリンスのLP/CDをご持参で料金1,000円に割引

http://www.humax-cinema.co.jp