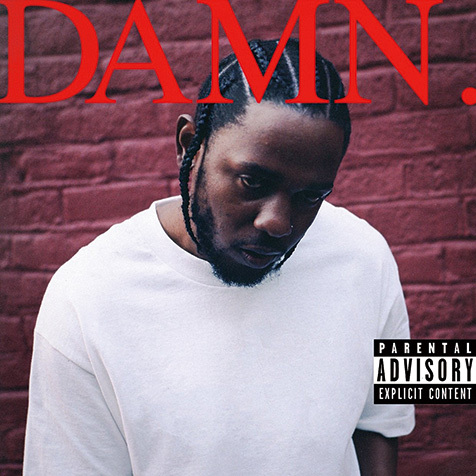

DAMN, IF I DO

一挙手一投足に注目の集まるコンプトンのグッド・キッドが、グラミー受賞作『To Pimp A Butterfly』から2年ぶりに放つ三度目の衝撃波。なぜ時代はこんなにも彼を求めるのか――血なまぐさい現実との葛藤、苦悩、その先に光はあるか?

〈Black Lives Matter〉や西海岸ヒップホップ史の再考、新世代ジャズの盛り上がりといったさまざまな要因が重なり合い、時代を映す鏡として別次元の評価を獲得するに至ったセカンド・アルバム『To Pimp A Butterfly』(2015年)から2年。それに続いた未発表曲集『untitled unmastered.』すら全米チャートNo.1に叩き込むほどの熱狂は、ポップスターもしくはアイコンあるいはカルチャー・ヒーローとしてのケンドリック・ラマーの巨大さをグングン加速させている。ビヨンセやテイラー・スウィフトをはじめ、フランク・オーシャンやカニエ・ウェスト、マック・ミラー、シーア、トラヴィス・スコット、ア・トライブ・コールド・クエスト、ウィークエンド……と、向こう1年ほどの客演歴を羅列してみるだけでも、Aクラスどころじゃない存在の大きさは言わずもがな。コマーシャルな意味での商品価値はもちろん、政権交替などの状況の変化に対しても〈何を発信するか〉を注視されているタイミングだけに当然プレッシャーも大きかったはずだが、意味ありげな“The Heart Part 4”(アルバムには未収録)の投下を経て登場したニュー・アルバム『DAMN.』は、また違う角度からリスナーの期待を易々と越えてきた(今年の全米チャートにおける初動No.1を記録済み)。

多くのミュージシャンを束ねて構築された前作とは異なり、今回は比較的シンプルな構造のトラックが中心で、これはよりラップそのものにフォーカスする意図の表れかもしれない。リリックの核となるテーマは初作『good kid, m.A.A.d city』(2012年)の延長線上にあるマッド・シティーの物語やスターになった進行形の現状を、自分自身や身内の視点から描いていったもの。ストーリー的な解読はリリース直後から世界中で行われている通りだし、楽曲やフレーズを連鎖させて全曲で環を描くような〈アルバム〉作りの巧さも特筆モノだが、非英語圏の耳がそれ以前に感じるのはラップ・アルバムとしての引き締まったカッコ良さだ。“HUMBLE.”と“DNA.”をかましたマイク・ウィル・メイドをはじめ、盟友サウンウェイヴ、DJダーヒー、アルケミスト、スティーヴ・レイシー、ビーコン、そして9thワンダーら多くの敏腕が携わったビートもリズミックなフロウの硬軟自在な軌道を演出するもので、とにかく気合い十分なラップ自体が全編のリズムをダイナミックに牽引してさえいる。ここに迎えたジェイムズ・ブレイク、リアーナ、U2、サンダーキャットら多彩なゲストと共に別の世界へ向かうこともできたはずだが、改めてここで純粋にヒップホップ・ファンに向けて王冠を掲げてみせるあたりは、キッド・カプリのシャウトを要所に配する演出なども含め、ラップ・キングに相応しい振る舞いだろう。父を巡る因縁の実話を下地に物凄く遠回りしながら〈グレイテスト・ラッパー〉の自認に着地してみせる“DUCKWORTH.”まで、風格の漲る大傑作。前作が凄いのはもちろんわかるけど、初作ほど繰り返しは聴かなかったかもしれません~という不心得者(?)も大満足です。