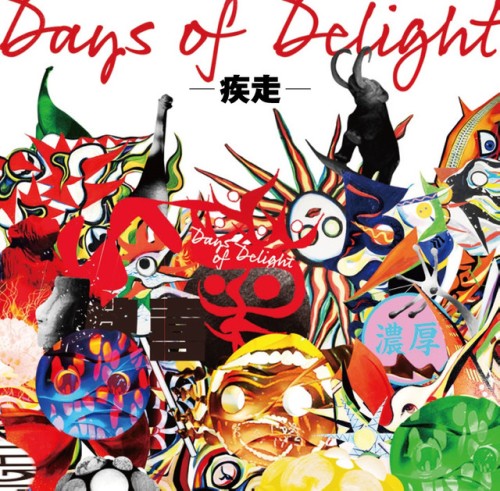

塔内の修復を終え、今年3月から一般公開がはじまった、大阪・万博記念公園に建つ〈太陽の塔〉。総合プロデューサーとしてその再生を率いた空間メディア・プロデューサーの平野暁臣は、東京・南青山にある岡本太郎記念館の館長でもある。その平野がファウンダー/プロデューサーを務めるジャズ・レーベル〈Days of Delight〉が設立された。10月17日(水)には、伝説的なサックス・プレイヤー、土岐英史の最新オリジナル・アルバム『Black Eyes』と、ジャズ・コンピレーション『Days of Delight Compilation Album -疾走-』の2作を第一弾リリースとして予定している。

ジャズ愛好家である平野は、エネルギッシュな野心と圧倒的なオリジナリティーを持つ70年代初頭の日本のジャズに、とりわけ深く傾倒しているという。〈和ジャズ〉最大のレーベルとして現在も国内外のジャズ・ファンやDJがリスペクトを送る日本初のジャズ専門レーベル〈イースト・ウィンド〉や、〈スリー・ブラインド・マイス(TBM)〉といったインディペンデントなジャズ・レーベルが設立されたのもこの頃。Days of Delightではそれらのサウンドが持つ〈アティテュード〉を受け継いだ、現在進行形のジャズを世に送り届けるための新たなプラットフォーム作りを目指している。

レーベルを象徴するアイコンは、岡本太郎の挿画をモチーフにしたもの。岡本太郎とジャズ。一見、関係ありそうでなさそうな両者には、一体どんな繋がりがあるのだろうか。故・岡本敏子(岡本太郎の生涯にわたるパートナー)の甥でもある平野が、今このタイミングでジャズ・レーベルを立ち上げようと思ったのは、どんな想いからだったのだろうか。

70年代の日本ジャズへの思い入れや、レーベル立ち上げに向けての意気込みなど、熱く語ってもらった。

★撮影協力:岡本太郎記念館

70年代初期の日本のジャズは特殊な、〈魔法の粉がふりかけられた状態〉

――Days of Delightは、どのように生まれたのでしょうか?

「レーベルの基本的なスピリットは、〈70年代の日本〉にあるんです。僕は、例えば日本のジャズ・シーンに関しても、70年前後に革命が起きたと思っているんですね。もちろん、それまでも日本にジャズはありましたが、目指していたのは〈ウィントン・ケリーやソニー・ロリンズのように演奏すること〉であり、同じように演奏できる技術、すなわちコピーの精度を競っていた。言い換えれば、みんな〈誰かになりたかった〉時代だったのだと思うんです。

ところが70年以降に、いま振り返ってもあの時代の日本でしか生み出し得なかったと思える、特別なテイストを持ったサウンド――つまりは高度なオリジナリティーを備えた〈日本のジャズ〉が次々と生み出されたんです」

――その頃は、ジャズ・シーンが活発だったのでしょうね。

「ミュージシャン側がクリエイティヴな音楽をどんどん生み出す一方、ジャズ・クラブやジャズ喫茶もたくさんあって、リスナー側もどんどん耳が肥えていきました。そんななかイースト・ウィンドやスリー・ブラインド・マイスなど良質なレーベルがたくさん出来て、そこで作られた日本のジャズ・レコードが、パリのレコード・ショップの壁を飾るくらいになるまで様相が変わったんです」

――なるほど。

「ところが、70年代の後半になるとフュージョン――当時は〈クロス・オーバー〉と呼んでいました――が入ってきて、またちょっと様子が変わってくるんですね。ギタリストはみんなリー・リトナーみたいになっていくし、ちょっと乱暴な言い方かもしれないけど、ふたたび〈誰かになりたい〉時代に逆行してしまったというか……。そんなわけで、70年から77年くらいまでのごく限られた期間、日本のジャズは特殊な状態というか、〈魔法の粉がふりかけられた状態〉だったと、僕は思うんですよね」

――特殊な状態、というのは?

「必ずしも完成度は高くないけれど、ものすごく躍動感があってグルーヴィーなサウンド。強烈な疾走感があり、圧倒的な熱量を放っていました。そして、それを作っていた多くは20代のミュージシャンだったんです。そういう若い才能が、一気に世に放たれたわけです。それはつまり、レーベル側も若い才能に〈賭けた〉とも言えますよね。当時だってヴェテランはたくさんいたわけですから。それでもリスクを取って、新しいことに挑戦した時代だったわけです」

――その熱気や、音作りへの姿勢みたいなものを、今この現代に持ち込めないかというのが〈Days of Delight〉のモチヴェーションなのですね。

「そうです。ただし〈あの時代を懐かしもう!〉とか、〈リヴァイヴァルを起こそう!〉などと言いたいわけではありません。あの時と同じものが欲しいなら、当時のレコードを聴き直すのが一番ですからね(笑)。そうではなく、スピリットの問題。音楽を作る姿勢、プレイヤーを取り巻く環境ですよね。大袈裟に言えば、あの時代の日本社会が持っていたダイナミズムを取り戻そうというのが出発点なんです」

70年代に起きた〈ムーヴメント〉は、大阪万博が大きなきっかけだったと思うんです

――最初に〈70年代の日本〉とおっしゃいましたが、そうした現象はジャズだけに限ったことではなかった?

「ジャズに限らず、さまざまなクリエイティヴをつらぬく、ある種の〈ムーヴメント〉だったと思います。あらゆる表現世界にかつてないダイナミズムが生まれ、それが大きなうねりとなってシーンを変えていった。一言でいえば、〈日本人ならではのオリジナリティーを編み出し、それを武器に世界と渡りあった〉時代だったのです。

ファッションを例にとれば、西洋世界への切込隊長は三宅一生と高田賢三ですが、KENZOがパリで『ELLE』の表紙を飾ったのが70年、ISSEY(MIYAKE)が初めてパリでコレクションを開いたのが73年。山本耀司さんがワイズ(Y's)を立ち上げたのが72年、川久保玲さんがコムデギャルソンを法人化したのが73年。やはりその時代なんです」

――彼らは、本場パリの真似事ではない、日本人ならではの発想で世界と勝負したと。

「そうです。一生さんの〈一枚の布※1〉にしても、川久保さんの〈ボロ布※2〉にしても、それまでの西洋の服飾デザインの常識や規範から完全に外れている。だから大きな衝撃を与えたわけですね。もっともそれらは〈三宅一生ならでは〉〈川久保玲ならでは〉ということであって、あくまで彼らのパーソナルな個性と才能に依存する出来事です。

その意味では〈日本人ならでは〉と一括りにすることに意味はない。でも、当時の日本にそういった動きを後押しする空気とメンタルがあったことは間違いないし、日本のクリエイターがコピーから脱却するために日本人たる自身の体験の中に着想を求めたのも確かです」

※1 三宅一生によるISSEI MIYAKEがパリ・コレクション初参加時(73年)に発表した、インドのサリーや日本の着物などから着想を得た一枚の布で完成する衣服およびそのコンセプト。三宅は現在もこのコンセプトのもと、西洋や東洋といった概念に捉われない普遍的な価値をもった衣服を生み出すことを目指している

※2 81年にコムデギャルソンが初めて参加したパリコレで、ボロ布のような不揃いの穴やほつれのある同ブランドのデザインがファッション界に衝撃を与えた

――他の分野でも同じような現象が起こっていたということですね。

「建築、グラフィック、プロダクト……みんなそうです。70年代に入った頃から日本のクリエイティヴに世界が注目するようになった。肝心なのは、彼らの視線がそれまでの〈オリエンタリズム〉から、同じ土俵上で相対する〈競合相手〉に変わったこと。日本人の意識が変わって独創的なものが生み出され、そういうものに接するうちに彼らの意識も変わっていった、という好循環が起きたわけですね。その大きなきっかけになったのが、70年に開催された大阪万博(日本万国博覧会)だと、僕は考えています」

――大阪万博ですか。

「日本はこのとき持てる力を全部出したんですね。文字どおり国家総動員体制だったんだけど、僕がすごいと思うのは、徹底して〈若い才能に賭けた〉こと。かつて経験したことのない一世一代の国家プロジェクトだったのに、クリエイティヴの指揮権を30代に渡したんですよ。実務をやっていたのは20代です。権威も大家も差し置いて、若いクリエイターに中枢の仕事を任せた」

――クリエイティヴの世界に大きな刺激をもたらしたでしょうね。

「もうひとつが〈異端の才能に賭けた〉こと。極め付けはもちろん太陽の塔です。なにせ岡本太郎という、何をしでかすかわからない(笑)、役人の言うことを〈はい、かしこまりました〉なんて聞くはずのない異端の芸術家に、〈万博の顔〉たるテーマ館を託したわけですからね。役所の行動原則からすれば、およそあり得ない選択です」

――確かにそうですね。

「太陽の塔が何を表しているのか、アレはいったい何なのか、誰も説明できません。でもアレって、税金で建てられたものですからね。つまりは何のために建っているのかさえわからないものが、税金で建てられたということなんです。それ自体、驚くべきことでしょう? いまなら到底無理ですよね。でもあの時代の日本社会はそれを許した」

――それはなぜなんでしょう?

「僕は当時の日本社会の気概だと考えています。あの万博は、敗戦の屈辱から立ち上がった日本がついに〈一等国〉として国際社会に復帰する通過儀礼のようなものでした。64年の東京オリンピックに続いて大阪万博を成功させれば、〈先進国クラブ〉へのチケットが手に入る。絶対に成功させなければならず、しかもそこそこの及第点ではダメ。そんな状況で欧米のコピーに血道をあげても話になりません。〈オレたちにだってやれる〉〈一発カマそうぜ!〉。おそらくそんな気分が社会を覆っていたんじゃないかと思うんです」

――国民が一丸となって、クリエイティヴなものに情熱を注いでいたのが70年代前半だったと。

「そういう時代だったからこそ70年代のジャズは輝いていたし、あの時代のジャズの精神を今、この時代に持ち込むことに意味がある。そういう音作りを目指すレーベルを作りたいというのが、僕の想いなんですね。話が長くなりましたが(笑)」

懐メロじゃない

――リリース第一弾は、土岐英史さんのニュー・アルバム『Black Eyes』と、レーベル・コンピ『Days of Delight Compilation Album -疾走-』ですね。コンピに収められた7曲はいずれも70年代半ばの音源で、当時25歳だった土岐さんの演奏も収録されています。

「70年代の土岐さんと今の土岐さんを聴き比べてもらうと、まったく違うことがわかってもらえるはずです。しかし、そこにはしっかりと受け継がれているものもある。スリリングなフレーズ、艶やかな音色、圧倒的な音圧……。なにより〈自分の音〉を磨きつづけようとする求道的な創造精神です。それを感じ取ってほしい。実は、第二弾アーティストにはサックス・プレイヤーの峰厚介さんを予定しています。録音も済んでいますし、その時はまたコンピも出す予定です。

何より驚くのが、土岐さんも峰さんも演奏が進化していること。この40年で、彼らの中にアーカイヴされた経験、技術、知識が格段に向上しているんです。彼らのジャズはけっして懐メロではない。そしてそれこそが、このレーベルの基本精神なんです。僕たちは懐メロをやりたいわけじゃない」

――レーベルのインフォメーションを見ると、〈70年代のサウンドをリスペクトし、当時の音源にスポットを当てること〉と同時に、〈これからの新しいジャズの在り方を追求すること〉も理念として掲げられています。今後、若手のミュージシャンを紹介する予定もあるのでしょうか?

「もちろんです。具体的に動き出すのはこれからですが、僕の頭の中にはいろいろなミュージシャンが浮かんでいます。いずれにせよ、〈新たな可能性を開き、世界と対峙してやる〉という創造的な野心と欲望を持った〈濃い人〉とやりたいですね。〈この人とだったら、新しい何かの誕生に立ち会えるかも〉と思える人。最初に土岐さん、峰さんというリヴィング・レジェンドを出したいと思ったのは、〈70年代に魔法の粉がかかった人たちは、今も輝いている〉ことを伝えたかったのもあります。2人とも今が一番いい音なんですよ。まずそれを聴いてほしい。〈懐メロじゃない〉というのを示す意味でも、レジェンドを先に出す意味があったんですよね」

――ところで、平野さんはジャズとどのような付き合いをしてきたのでしょうか?

「僕は万博が開かれた70年、小学校6年のときに洋楽にハマったんですが、典型的なロック少年でした。さっきも言ったように、当時はジャズの勢いがすごかったので、FMラジオでもたくさん流れていたんです。有名なところでは、『渡辺貞夫マイ・ディア・ライフ』みたいなジャズ番組もあったし、ジャズをはじめレコードの片面を全部かけるなんていう番組もあって。

初めはロックが聴きたくてラジオを聴いてたんだけど、どんどんジャズが耳に入ってくるんです。子供の頃って、何か人と違うものを聴いて自慢したり、優越感を持ったりする時期があるじゃないですか(笑)。〈俺は最近、ジャズを聴いてるんだよね〉とか言いたくて。実際、聴いてみると難解なものもありますが、〈これはカッコいい〉と思うものもあったんです。〈ロックの耳〉で聴いても楽しめるジャズが」

――ラジオ以外で、ジャズの情報はどうやって集めていたのですか?

「大きく4つありました。レコード店の店頭、ジャズ専門誌、ジャズ喫茶、そしてジャズ・クラブです。当時は大きなレコード店がたくさんあったし、ジャズ専門店もあった。そこに通って店の人がかけるLPを聴くんです。最強のジャズ専門誌『スイングジャーナル』もありました。

日本発祥のジャズ喫茶は、リクエストされたLPをひたすら大音量でかける、ただそれだけの場所でした。コーヒーはまずいしイスも最悪。もちろん私語は禁止。でも、そこに居るだけで、知らない音源を次々に聴けるわけです。なにしろマニアたちがリクエストのセンスを競っているわけですからね。もちろん〈名盤100選〉みたいなメジャーどころをリクエストしようものなら、〈チッ〉という舌打ちが聞こえてくる世界です(笑)。みんなが〈お!〉って思うようなリクエストができるようになったら一人前だった」

――なんとなくのイメージとしてはありましたが、かなりハードルが高そうですね……(笑)。

「マニアたちのリスペクトを集めようと、僕もどんどん深みにハマっていきました。レアな音源を探しはじめるんだけど、要するに売れてないもの、売れてないものへと進んでいくわけだから、しんどいんですよ(笑)。高校生くらいの小僧にとっては、バキバキのフリー・ジャズをかしこまって聴くのは拷問ですからね。で、結局ジャズが嫌いになりました(笑)。

そんな僕を救ってくれたのがマーヴィン・ゲイ。あの暖かく包み込むようなソウル・ミュージックを聴いて、〈音楽ってこういうものだよな〉と改めて気づいた。そこからまたいろんな音楽を聴けるようになっていきましたね」

――その頃、ジャズ・クラブはどこに行ってましたか?

「新宿のピットインやタロー、六本木のミンゴス・ムジコ、青山のロブロイなどです。ピットインがまだ伊勢丹裏の1階にあった頃で、夜の部が1000円だった。土岐さんや峰さんをはじめ、日本のジャズ・シーンを引っ張っていた人たちのものすごい演奏を間近に観ることができたんです。運がよかったと思います」

〈瞬間の芸術〉であるのは、ジャズも岡本太郎も同じ

――平野さんがここまでハマってしまうジャズの魅力とはなんなのでしょう?

「ジャズって、生身の人間が吐き出す音、生身の身体が紡ぎ出す音の複合体です。ほぼ100%を肉体に依存している。人間は機械じゃないから、微妙なムラやズレ、揺らぎもあります。でも、考えてみたら生身の人間が持つグルーヴってそういうものじゃないですか。アフリカの太鼓にしてもバリのケチャにしても、揺らぐリズムが複雑に絡み合うことで陶酔が生まれるわけですよね。メトロノームを3台持ってきてテンポを合わせて鳴らしても、グルーヴは生まれません」

――肉体から産み出された音に興味があると。

「土岐さんの音なんて、もはや肉声ですよ。あの音圧、艶、質感は、機械では絶対に再現できません。僕は、御茶ノ水のジャズ・クラブ〈NARU〉の、カウンターの一番左の席がお気に入りなんですが、そこに座ると土岐さんの朝顔菅までの距離は50〜60cmです。いちどそこで土岐さんの音を浴びてみてください。とにかくすごい。もはや〈音楽鑑賞〉とは別種の体験です。ちなみにこの席は〈唾かぶり〉と呼ばれています(笑)」

――それは強烈そうですね!

「ジャズの本分はコミュニケーションです。ジャズは〈即興と対話〉が駆動する音楽ですからね。ミュージシャン同士が互いに反応しながら音楽を作っていく。もちろん、他のジャンルの音楽でもやっていることだけど、ジャズがもっともプリミティヴかつシンプルにそれを実践しています。そこが何よりの魅力ですね。そういうものにまだ出会っていない若い人たちに、ぜひ体験してほしいんです」

――ところで、ジャズと岡本太郎の関係性は?

「〈岡本太郎はジャズが好きだった〉といった類の関連性はありません。でも、もっと深いところ、美意識や生活信条みたいなところで通底していると思っています。それは〈今この瞬間がすべて〉ということ。〈瞬間、瞬間に生きる〉というのは太郎の常套句ですが、実際〈俺には過去もなければ未来もない。いまこの瞬間に爆発して生きるんだから〉と言っていました。

投げやりなわけでも、刹那的になっているわけでもなく、今この瞬間に過去のすべてがあるし、未来も織り込まれている、という意味なんですね。彼は〈いつか〉とか〈いずれ〉とか〈そのうちに〉という言葉が大嫌いでした。〈“いずれ”なんて嘘っぱちだ。いずれあるものならかならず今ここにあるし、今ないなら未来にもない〉と言ってね。

瞬間の芸術であるジャズも同じです。あるのは〈今この瞬間〉だけ。だから、ジャズの美意識を通して岡本太郎を感じてもらうのも、きっと意味があるだろうと思って、今度は〈音〉を展示しようと思っているんです」

――それが、第一弾のリリースと同日の10月17日(水)から始まる企画展「瞬間瞬間に生きるー岡本太郎とジャズー」ですね。

「そうです。ただ、〈瞬間〉は同じでも、太郎には〈対話〉はないんですよね。生涯を一匹狼で通した太郎は、誰かと共作することはなかった。だから逆に、ジャズの〈対話〉を知ることで、太郎の〈孤独〉を感じることができるかもしれないですね」

――ちなみに太郎さんは、どんな音楽を好んで聴いてたんでしょう?

「レコードも持っていますが、クラシックが多いですね。音楽は、聴くのも好きだったし歌うのも大好きでした。1階の絵画アトリエにピアノが置いてありますが、戦後、与謝野晶子さんの家から譲り受けたものです。上手いのか下手なのかわからない自己流のピアノを、僕もよく聴かされました(笑)。酔っ払うとシャンソンを歌いながら弾いていましたよ。

あと、太郎はスピーカーを作ったことがあって。まだ公開したことのない作品なのですが、この企画展に合わせて音が出るように修復しました。そこから太郎の歌声を流そうと思っています。友人と思しきジャズ・シンガーから〈枯葉〉を教わっている音声なんですが、メチャクチャ笑えますよ(笑)」

出会わないことには話にならない

――平野さんがこのタイミングでジャズ・レーベルを始めようと思ったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?

「50歳を過ぎた頃から、少し考えが変わったんですよね。自分が経験してきたことを次の世代に伝えたい……というか、〈伝える責務がある〉みたいなヘンな使命感がわきあがってきて。今59歳なのですが、10年くらい前から徐々にそう思うようになったんです。昔は若い連中にまったく興味がなかったんだけど(笑)、それまで断っていた大学での講義なんかも今はやるようになったし、若い人たちとも接触するようになった。なんか不思議だなあって自分でも思いますね。ただ、これは下手するとオヤジの説教になりかねないから、そこは気をつけているつもりです(笑)」

――(笑)。

「僕の本業はメディア空間をプロデュースすることなんですが、やってきた仕事の多くは行政がクライアントだったんです。つまり税金で勉強させてもらったし、税金でいろいろな経験をさせてもらったわけですね。それで、〈人の税金で勉強させてもらってここまできて、そのまま死ぬのはダメだろう?〉という思いが強くなっていったというか。少しでもお返しがしたいという気持ちもあって。岡本太郎記念館の館長はボランティアでやっているんですが、それもそのひとつです」

――そうだったんですね。

「半年後に迎える還暦に対しての思い入れなんてものは一切ありませんが(笑)、人生の節目には違いないので、それを契機にレーベルを作るのもいいんじゃないかなって。だったら大好きなジャズを手がけたい、ジャズの魅力を若い人たちに伝えたいと強く思った。そんな中で運よくタワーレコードの皆さんと出会うことができ、実現することになったわけです」

――最後に、レーベルとしての夢や抱負をお聞かせください。

「ジャズを知らない若者たちに、一度でいいからほんもののジャズを聴いてほしいんです。好きになってくれとは言いません。そこから先は本人の問題ですからね。でも出会わないことには話にならない。今回アートワークにもかなりこだわったのですが、それもそのためです。感度のいい若者へのメッセージになれば、と思って」

――内輪ウケのものにはしたくないと。

「ジャズ・ファンだけを見ていても広がらない。〈たまたま歩いていたら、出会っちゃった〉みたいな感じでジャズと触れあえる仕掛けをしていきたい。今回、岡本太郎記念館がジャズを取り上げることによって、いままでまったくジャズに興味がなかった人が、たまたまジャズと出会っちゃうみたいな。そういうことが起きるといいなと思っています」

Information

〈瞬間瞬間に生きる ー岡本太郎とジャズー〉

会期:2018年10月17日(水)~2019年2月24日(日)

場所:岡本太郎記念館 http://www.taro-okamoto.or.jp/

スペシャルライヴ:

本企画展を記念して展示室内でスペシャルライヴを開催。アートとジャズのコラボレーションをどうぞお楽しみください。ジャズの初心者大歓迎です。

ご予約方法は後日オフィシャルサイトでお知らせいたします。

10月25日(木)片倉真由子(p)ソロ

11月16日(金)市原ひかり(tp) & 松尾由堂(g)デュオ

12月21日(金)須川崇志(b & cell)ソロ

2019年1月25日(金)井上銘(g)& 塩田哲嗣(b)デュオ

※いずれの回も18:45開場/19:00開演(入館料のみ、要予約)

※日程・演奏者などが変更になる場合があります。ご了承下さい。

※ご予約方法は後日オフィシャルサイトで発表

スペシャル〈店番〉:様々な分野で活躍するジャズ好きの面々が、トークをしたりレコードをかけたり……。一日限りの〈店番〉をします。

★詳細はこちら