水戸の池にはサメがいるのだ

映画? 舞台? コンサート?

アフター・ザ・シアトリカル・デイズ『ECTO』現在進行中

冒頭からあまりのことに爆笑した。一体何やってるんだ、いくら音楽家が監督した映画だからといってこんなデタラメをしていいわけがないじゃないか、いくらなんでもこれは乱暴すぎる。とまあいわゆる「映画」を普通に観続けてきた者としてはただひたすらあっけにとられるしかないのだが、しかしどこかでそれでもこれは映画であると囁く声がする。この自由さを我々はどこかに置き去りにしてきた、忘れてきた、ないがしろにしてきたと、悪魔の囁きが聞こえてくる。いや天使かもしれない。デタラメに見えて案外それは論理的でもあるということだ。物語ではなく音や音楽の論理が映像になったと言えばいいか。

しかし俳優に比べ音楽家が監督した映画は数少ない。最近だとラッパーのANARCHYが野村周平主演で作った『WALKING MAN』という映画の公開がアナウンスされたばかりで、あとは2016年公開の『雨にゆれる女』(半野喜弘監督)があるくらいか。海外に目を向けてもベル&セバスチャンのスチュアート・マードックが監督した『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』(2014年)や少し古くなるがニール・ヤングの『グリーンデイル』(2004年)や『デヴィッド・バーンのトゥルー・ストーリー』(1986年)あたりが目につく程度。俳優と音楽家とでは映画との関わり方がどこか決定的に違うのだろう。さらに渡邊琢磨はポップソングの作り手と言うよりも古典音楽までも視野に入れた現代音楽家、映画音楽家とも言うべき立ち位置。一体何が彼に映画づくりへと向かわせたのか?

――まずは映画を監督することになったきっかけを。

渡邊 水戸芸術館ACM劇場からの依頼だったんですが、そもそも演劇部門からの話だったんです。僕としては暗に映画製作に持っていきたいなとは思ってたんですけど(笑)。

――最初は演劇をやってほしいという依頼だったと?

渡邊 具体的なお話しはなく、とりあえずテキストを作ってそこから何ができるか考えてみませんか、というような。それで台本を書いてみたんですが、いかんせん言葉の人間じゃないので、いわゆる「台本」にはならなくて。

川瀬 あれは台本じゃないね(笑)。便宜上台本とは言っても、自分のイメージしているビジュアルが文章の合間に入っていてね。というか写真の合間に文字があって、しかもその文字が小さくて読めない(笑)。

渡邊 うまく印刷できなかったんですよ。

川瀬 文字が大きかったとしてもあれはどこからみてもヴィジュアル先行のものですって。それはもういろいろな、各所から撮ってきた画像が並んでいて、最後の方にはルチオ・フルチの映画の画像まで入っている。でもそれを見て、なんかイタリアの70年代の怪奇物みたいな感じがしたいのかなと、俺は勝手に考えてしまうわけです(笑)。

渡邊 ふわっとしたものを作りたいっていうのはあって、話自体は例えばソウル・バスの監督した『フェイズⅣ』(1973年)とかロバート・ワイズの『アンドロメダ…』(1971年)とか、ある限られた空間の中で男性二人女性一人がなにをやってるかわかんないけど作業しているっていう、その類の映画が好きなものですから。

川瀬 いまこの歳になって映画青年みたいなこと始めたわけですよ。だからそういう意味では新鮮なものがあって、しかも一応僕もプロですし、染谷くん佐津川さんもそうだけど、映画青年みたいな要素も入れつつこんな悪ふざけみたいなことはそうそうできないぞと。しかも本番では演奏が付いてくるわけだし、これはちょっと面白いものに関わったなと思いました。

ホログラムとの共演からスタートした

――具体的にはどうやって形になっていったんでしょう?

渡邊 以前から仕事を一緒にしていたプロデューサーの西ケ谷さんにお声がけして、こんな案件があるんですが? って言ったら「やりましょう!」と快諾いただいて。あっという間にスタッフを編成していただいて。撮影監督の四宮秀俊さんはファンだったのでお願いしたんです。思いの外スルスルと決まってしまったんですよ。

−−キャストも最初から決めていたんですか?

渡邊 染谷くんの監督作で『清澄』(2015年)という短編があって、川瀬さんと染谷くんが主演しているんですが、最初はそれを舞台化するのはどうですか?という感じで始まったんです。

川瀬 最初に話を聞かされた時は『清澄』を上映しながら演奏もしてそこにホログラムか何かで自分や染谷くんも登場する。佐津川さんもその時決まっていたのかな?

渡邊 決まっていました。

川瀬 佐津川さんはホログラムじゃなくて、その場でライヴで演技するというようなことだったはず。それがいつの間にか、映画を作るという話になっていた(笑)。

渡邊 ホログラムはいまや簡単な技術だっていうそういう刷り込みが僕の中にあって、ホログラムと現実の芝居と生演奏と映画が合体する、こんな斬新な企画ないかもと考えていたんです。でもオーソリティにお伺いしたら、「この予算ではちょっと…」ってなって(笑)。「ホログラムを投射する機械を借りてくるだけでなくなっちゃいますよ」って。

川瀬 逆にそれで映画監督渡邊琢磨が誕生するわけです。それはおもしろかったです。この人何する気だろうって。

霊体のいるはずの場所を撮影する

――役柄に対しての説明などはあったんですか?

渡邊 してないですね。

川瀬 早い(笑)。でも説明はね、あったんですよ。いろんなマニアックな映画のDVDを渡されて。それらの映画を観てきた者同士の共通認識はあったと思う。染谷は染谷なりの解釈をしていたし、佐津川さんはそういった映画青年風な領域はあずかり知らない。そんな三人が作る映画だし、濃密な人間ドラマではないし、撮影の間もなんかちょっと白昼夢みたいな感じでしたよ。

渡邊 僕はイメージがあるので撮影監督の四宮さんに「あそこに霊体がいますから」とかいうわけですよ。そうすると四宮さんが苦笑いしながら「はい、わかりました」っていって撮るんです(笑)。

――霊体は後から合成するわけだからね。

渡邊 四宮さんが、現場にいない霊体に向かってゆっくりズームしたりするのを、モニターで観て凄く興奮しましたね。それから、脈絡の無いシーン構成や意味不明なセリフでも、見事に演じてしまう佐津川さん、川瀬さんと染谷くんには驚嘆しきりでした。

川瀬 演劇だったらあるのかもしれないのだけど、通常僕らがやっている映画ではこういう抽象的なことはやる機会がない。でも琢磨くんは音楽家だから、映画だけをやっている監督とは違って自由になれる。その楽しさ。SFでもホラーでも純文学でもなければなんでもない、だけど得体のしれない面白さがある。そういう映画を子供の頃に観てきたし。そんな映画の真似事でもいいからやれたらなって思ったわけです。

――具体的な演出はあったんですか?

川瀬 池のシーンでは、「そこにサメがいます」とか(笑)。

渡邊 サメがね、出てくるので。

川瀬 水戸で撮っていて水戸の池に「サメがいる」って言われても、そうですか、としか言いようがないじゃないですか(笑)。地獄のサメがいるんですよ。でもいまそんなこと言ってくれる監督はいない。そういう意味でむかし8ミリ撮っていたときの感じにつながっていきました。

音符としての俳優たち

――幽霊の物語にするというのはどうして?

渡邊 幽霊というか、存在しているのか存在していないのかわからない人物なりなにがしかっていうことなんです。例えば70年代SFのテーマでもありますけど、ほんとに自分はいまこの世界に存在しているんだろうかっていう、精神的な意味での違和感のようなもの。幽霊を出すこと自体が狙いというよりも、何かがそこに存在するということ自体をテーマにしたかった。

――それは人間というよりも「音」のあり方に近い存在ですよね。

渡邊 映画音楽をやっていると制作中は、自分はそこにいないのに現場の情報も入ってくるわけですよ。すごい勢いで現場では動いていて、気後れ感が半端じゃない。いつも出遅れてる感じがあって、何本映画をやっていても毎回プレッシャーを感じるんですよ。映画に間接的に関わっているしかない映画音楽の仕事のあり方というか。そこにはいなかったはずの自分がそれに関わっているという感じ。そこが映画音楽の面白さでもあるんですが。

川瀬 逆に言うと僕らも撮影が終わったらそれっきりというか。あとよろしくって。僕らはそのあとは素材化するんですよ。今回は琢磨くんにとっていい素材としてみんな呼ばれてきた感じ。だからこそ普段の作業とは違う感じでやっていたような気がするんですよね。

−−「音符」になっていたということですかね。

渡邊 染谷くんもそれに近いことを言ってたと思います。

――まとめるとこの映画は映画音楽と映画についての映画です、ということで(笑)。お披露目の上映は水戸で?

渡邊 生演奏付きでやります。映画の中の音って、中の音、外の音ってよく言われますけども、一般的には劇伴は外の音でセリフとか環境音は中の音。今回は物理的に外に音が飛び出しての上映ということですね。上映の際にも音が映像の中と外とを行ったり来たりするわけです。それはこれからの映画音楽をやる上でも面白く還元していくことができるんじゃないかと思っています。

水戸の池には確実にサメがいる。誰もいないはずの森や林の中にも確実に川瀬陽太や染谷将太がいてぼんやりと時間を潰している。この映画を観終わった人間は、誰もがそれを確信するだろう。それはまるで、誕生したそばから時間とともに消えていくしかない音の宿命を呪う映画のようでもあり、祝福する映画のようでもある。消えていった数々の音の残像が織り成す時を超えた物語と言ったらいいか。それらは確実にあったしいつの日かそこに存在することになるだろう。それをとらえようとするといわゆる映画でもない演劇でもない音楽の演奏でもない得体の知れない何かになるしかないのだが、しかしそれこそ今、映画が映すべき何かなのではないか。映画とは本来そういうものではないのか。そんな映画音楽家の野望も見えてくる。身近な場所で少人数の仲間たちと作られた小さな映画だが、そこからはわれわれの視野を超えた壮大な音楽が聴こえてくるだろう。

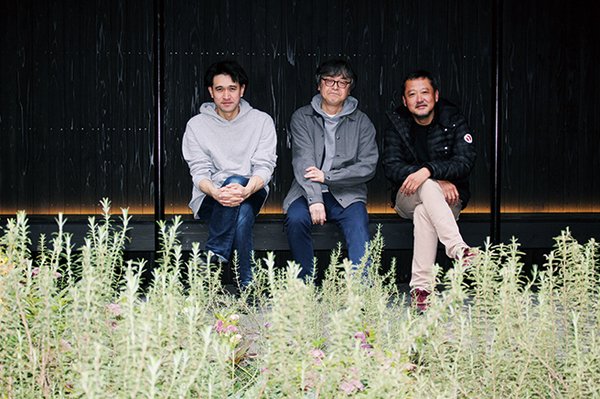

渡邊琢磨(Tauma Watanabe)

1975年生まれ。自身の音楽活動と並行して映画音楽、舞台音楽など手がける。近年では、染谷将太監督『ブランク』(18)、日比遊一監督『エリカ38』(19)、ヤングポール監督『ゴーストマスター』(19)、等。20年、弦楽アンサンブルとライヴ・エレクトロニクスによる作品集成をリリース予定 (Bjork、David Sylvianとのコラボレーション等で著名な米国の音響作家、Akira Rabelaisとの共作含)。

川瀬陽太(Yota Kawase)

俳優。1969年生まれ。神奈川県出身。助監督を経て'95年に自主映画『RUBBER'S LOVER』(福居ショウジン監督)で俳優デビュー。ピンク映画を皮切りに一般作やテレビ、舞台へも進出。主な近作に 『バンコクナイツ』(富田克也監督)『菊とギロチン』(瀬々敬久監督)『億男』(大友啓史監督)『月夜釜合戦』(佐藤零郎監督)『おっさんのケーフェイ』(谷口恒平監督)『天然☆生活』(永山正史監督)など。

樋口泰人(Yasuhito Higuchi)

映画・音楽批評家。1957年生まれ。雑誌『カイエ・デュ・シネマ・ジャポン』の編集委員を務めた。1998年にboidを設立。2004年より吉祥寺バウスシアターにて映画の爆音上映イヴェントを開催。2008年に爆音映画祭をスタートさせた。主な著書に『映画とロックンロールにおいてアメリカと合衆国はいかに闘ったか』(青土社)『映画は爆音でささやく 99-09』(boid)など。

LIVE INFORMATION

水戸芸術館ACM劇場プロデュース/アフター・ザ・シアトリカル・デイズ 『ECTO』

○5/25(土)13:00開演/17:00開演

○5/26(日)14:00開演

※各回の冒頭に短編映画「清澄」(監督:染谷将太)が上映されます。

監督、脚本、編集、音楽:渡邊琢磨

抽象場面監督:TAKCOM

出演:染谷将太 川瀬陽太/佐津川愛美

演奏:梶谷裕子、鈴木絵由子、吉田篤貴、高橋暁、帆足彩、波多野敦子、角谷奈緒子、中田裕一、大嶋世菜、橋本歩、徳澤青弦、千葉広樹、鈴木正人

撮影:四宮秀俊/照明:秋山恵二郎/衣装:エドストローム淑子/録音:山口宜大/音響:中村督/助監督:上野修平/ヘアメイク:岩橋奈都子/小道具:高橋基史/特殊効果:伊東篤宏/抽象場面VFX:木村和正/音楽制作進行:濱野睦美/現場応援:冨永昌敬/美術作画・宣伝美術:鈴木聖/監督助手:平島悠三/制作:三好保洋/制作協力:エム・ピー・シー/映像制作:東京テアトル/プロデューサー:西ヶ谷寿一/エグゼクティブ・プロデューサー:櫻井琢郎

www.arttowermito.or.jp/theatre/lineup/article_4022.html