タワレコJ-Popフロアでの衝撃の出会い

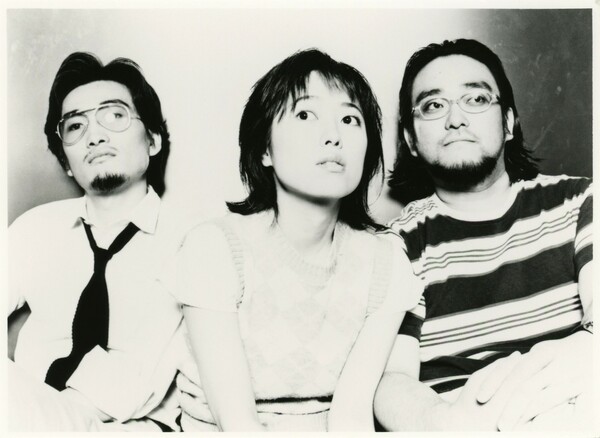

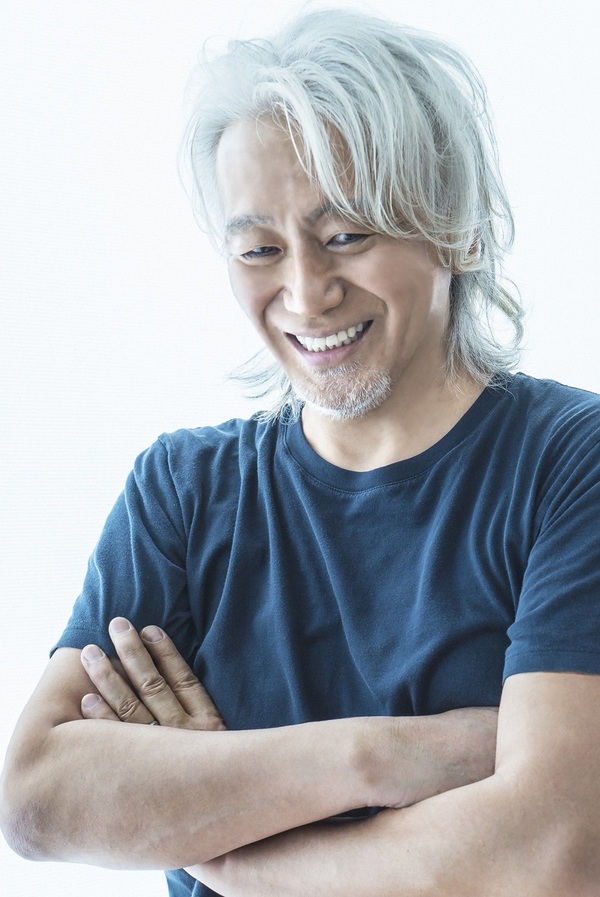

――クニモンド瀧口さんは、PLATINUM 900の音楽とどのようにして出会ったんですか?

瀧口「思い出がいろいろあるので、ぜひお話しさせてください。90年代当時、僕はタワーレコードでジャズバイヤーをやっていたんですね。隣がJ-Popフロアだったんですけど、そこでかかってたのが『白金』だったんです」

西村&坂田「かかってたんだ!」

坂田「それだけでうれしい(笑)」

瀧口「ええ(笑)。すごくかっこいい音楽だったから、〈なんだろう?〉と思って。〈いまかけてるの、何?〉と訊きに行ったら、〈PLATINUM 900というグループです〉と言われたんですね。それでサンプル盤を借りて帰って聴いたら、〈98年にこういう音楽をやってる日本人がいるんだ!?〉とすごくびっくりしました。当時、J-Popはヴィジュアル系やエイベックスのアーティストが全盛期で、〈こんなマニアックなサウンドをやってるんだ!?〉と思ったんです。僕はバイヤーとしてレアグルーヴ、ジャズファンク、アシッドジャズを推していたので、なおさらでしたね。

ただ、周りの友人たちもPLATINUM 900のことは知らなくて。僕はDJも昔からたまにやっていたので、PLATINUM 900を選曲してかけると、みんな〈いまかけてる曲、なんですか?〉って訊きにくるんですよ。なので、ある意味では僕がPLATINUM 900の魅力を広めたという(笑)」

坂田「すごい!」

――瀧口さんがPLATINUM 900を以前から推していたことは、現在の再評価に繋がっていると思います。

瀧口「2010年代以降はシティポップブームになって、みんなPLATINUM 900のことを語りはじめたんですね。PLATINUM 900はシティポップとはちょっとちがうと思いますし、それに〈俺のPLATINUM 900なのに!〉と、ちょっと悔しい思いもありました(笑)。

昔は和モノってクラブでは肩身の狭いジャンルだったのですが、2000年代になるとかける人が増えてきて、そのなかでもPLATINUM 900の曲はみんな反応するんです。ちなみに、クラブでかけると盛り上がる曲はなんだと思いますか?」

坂田「なんだろう……? “レッツ・ブギ・ザ・ナイト”?」

瀧口「まさにそうですね!」

坂田「踊れそうな曲ですもんね」

瀧口「PLATINUM 900は、坂田さんのボーカルもサウンドにすごくマッチしていますよね」

坂田「私は昔からユーミンの曲とかを歌っていたので、メンバー3人のなかでいちばん日本の音楽に親しんでいたんです」

瀧口「坂田さんの歌い方はすごく新鮮でした。当時はビブラートを多用するディーヴァ系や、しゃくりあげるようなエイベックス系のシンガーが流行っていたので。そんななかで、坂田さんのパンチのあるストレートな歌は良かった。たしかにちょっと昔っぽいというか、大貫妙子さんとかに通じるところがありますよね。

PLATINUM 900のサウンドでR&B系の人が歌っていたら、ユニークな音楽にはなっていなかった気がします。坂田さんの歌があるからこそ、現在のシティポップリスナーに引っかかっているんじゃないかなと」

――おっしゃるとおり、坂田さんの可憐な歌の存在が、過去のジャズファンクやレアグルーヴとは異なる魅力だと思います。

瀧口「あと、『Free』がAIR RECORDSから出ていたことも、愛を感じていいなという思いと驚きがありましたね※」

――AIRは、山下達郎さんや角松敏生さん、国分友里恵さんなどの作品を出していた名レーベルですね。

瀧口「そうです。なので、PLATINUM 900は、いろいろな意味で僕が影響を受けたグループなんです」

レコーディングの実験とこだわり

――お2人はいかがですか? 知らず知らずのうちに再評価が進んでいたことについて。

坂田「私はけっこうエゴサーチをしていたので、いろいろと見ていたんです(笑)。〈CDがこんなプレミア価格になってるよ〉とか、一彦くんに送ったりしていました」

西村「僕は、2002年に愛知県で大学の教員になったんです。それで、学生たちと場末のスナックに飲みに行って、昔音楽をやっていた話をすると、〈カラオケに曲、ないんですか?〉と言われるんですよ。もちろんPLATINUM 900の曲はないんですけど、当時SMAPに提供した曲(“End of time”)はあるんですよね。

そういうわけで、PLATINUM 900は20年間、何もないと思っていたので、再評価は予想だにしていませんでした」

瀧口「当時、セールス面は厳しかったかもしれないですが、いまこうやって再評価されているのはすごいことだと思います。それは良い音楽を作っていたからこそですし、シンセの音一つ取っても音作りにこだわって作られていることがわかるので、完成度がものすごく高いんですよね」

西村「ギターや楽器にはこだわっていましたね。ローズ・マーク1やウーリッツァー、ムーグやアープのシンセも持っていましたから。あとはマイク。AKG、ゼンハイザー、テレフンケンや、〈ハンバーグ〉と呼ばれていた珍しくて良いマイクを使っていました。それと、大きかったのがコンプレッサーです。テネシーのスタジオで拾ってきたというデカい箱型のものを使っていたんです。マイクアンプも、ニーヴじゃなくちゃいけない、配線が金じゃなきゃダメとか、こだわってたな」

瀧口「その細部へのこだわりが作品に活きていますよね」

西村「そんなことを言ってもらえる日が来るとは(笑)」

坂田「一彦くんと飯星くんは、(音作りへのこだわりを)やりすぎちゃってたよね(笑)」

西村「ローズを弾いて、ローズでピックアップした電気信号をウーリッツァーのスピーカーで鳴らしたこととか、おもしろかったな。結局、ウーリッツァーの音になるってことがわかっただけだったけど(笑)。ローズって鉄琴みたいな音がするのが良いじゃないですか。あの音が全部なくなっちゃって、ダサい音になっただけでした(笑)。

あとは、リバーブっていまはマシンやデジタルで再現するわけですが、昔の鉄板リバーブをノリで使ってみたり。鉄板だとリバーブのきめが細かいんです。

僕らは、テクニックはなかったけど、テクノロジーと、あとは鉄とか金とか重い物質でそれをカバーしていたんですね。技量不足をおしゃれな〈味〉ってことにして逃げていたんです(笑)」

坂田「〈あれをやってみよう、これをやってみよう〉という遊びをスタジオでやらせてもらってたんだから、すごいよね」

――レコーディングの実験が存分にできていたんですね。

瀧口「男子って機材が好きですからね(笑)。流線形のファーストアルバム(2003年作『シティミュージック』)も、機材にはこだわりました。キーボーディストが林有三さんという角松敏生バンドにいた方で、機材をいっぱい持っていたんですよね。あと、デジタルだとザラつきがないので、アナログテープに一回落としたものをマスタリングしています」

西村「コンプみたいなものですね。やっぱりテープなんですよ!」

瀧口「西村さんには『サウンド&レコーディング・マガジン』でPLATINUM 900のレコーディングについて語ってもらいたいですね(笑)」