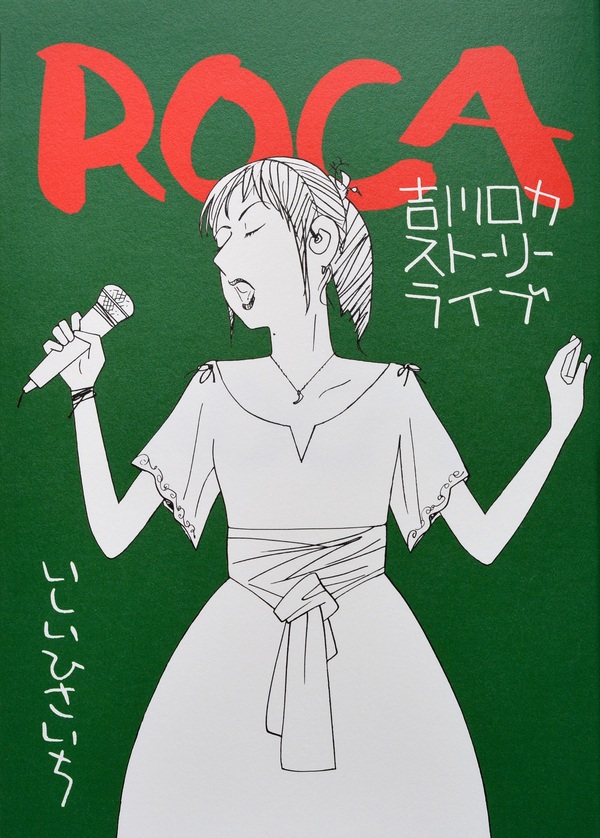

アマリアの後継者マリーザとGARNET CROWの中村由利

ロカの歌声を想像するにあたって、重要な指摘があとがきにある。いわく、ロカのイメージは、〈マリーザの圧倒的な歌唱〉なのだと。

アフリカのモザンビーク出身、73年生まれのマリーザは、アマリアの再来や正当後継者として讃えられている現役のファド歌手だ。2002年のデビューアルバム『私の中のファド(Fado Em Mim)』は、当時のヒット作にして現代ファドの代表作と評価されている。同作では前述の“暗いはしけ”や“Maria Lisboa”も歌われているので、「ROCA」の読者は必聴だ。

No. 29でロカが歌っているのは、マリーザの原点回帰作『Fado Tradicional』(2010年)の収録曲“Dona Rosa (Fado Bailarico)”ではないだろうか。この曲は、リスボンの著名な詩人フェルナンド・ペソアの詩に曲をつけたものだそうだ。

また、彼女のいまのところの最新作は、アマリアにトリビュートした2020年の『Mariza Canta Amália』。タイトルに掲げられているように、アマリアの魂を歌い継いだ素晴らしい内容なので、こちらもぜひ聴いてほしい。

ロカの歌については、さらに、GARNET CROWの中村由利の声のイメージも重ねられているらしい。あとがきで明かされているとおり、ロカの曲にはGARNET CROWネタが散りばめられている。〈花の雨が降る〉(“夢みたあとで”)、〈黄月〉(“Yellow Moon”)、〈燃えるように生きたい〉(“The Crack-up”)などなど……。

マリーザの力強く伸びる歌と、中村由利のどこか憂いに陰ったミステリアスな声の響きや、ファドのスタンダードとGARNET CROWから受け継いだ詞世界。それこそが、きっとロカの歌と音楽なのだろう。

アルゼンチンフォルクローレの代表的歌手メルセデス・ソーサ

メルセデス・ソーサにも触れておかなければならない。冒頭に書いたとおり、ロカの母はメルセデス・ソーサのスタイルの歌手だったからだ。

メルセデス・ソーサは1935年生まれ、2009年に亡くなった歌手で、アタウアルパ・ユパンキに並ぶアルゼンチンフォルクローレの代表的なシンガーだ。

メルセデス・ソーサといえば、チェ・ゲバラに捧げられた表題曲が有名な72年の『勝利の時まで(Hasta La Victoria)』や82年のライブ盤『Mercedes Sosa En Argentina』が有名だが、アリエル・ラミレスが作曲した組曲形式の名盤『アルヘンティーナの女(Mujeres Argentinas)』(69年)も重要だ。このアルバムはタイトルどおり8人の女性たちへの讃歌で、No. 76のリハーサルのコマで歌われている“Juana Azurduy”はおそらく同作の内の一曲。これは、19世紀、スペインからの独立戦争を戦ったボリビア・アルゼンチンのゲリラの指導者だったフアナ・アスルドゥイ・デ・パディーヤに捧げられたものだ。

このようにメルセデス・ソーサは政治的な歌も歌っており、60~70年代の〈新しい歌〉ムーブメントの代表的な歌手に数えられる。〈新しい歌〉というのは、本書を読んだ方なら覚えているかもしれないが、No. 101のサラザール賞の説明のなかで出てきた〈ヌエバ・カンシオン(Nueva Canción)〉のこと。これは、伝統音楽由来、なおかつ社会と意識の改革を呼びかける歌詞が乗せられたポップミュージックの新潮流のことで(アメリカのフォークリバイバルにかなり近い)、チリの歌い手ビクトル・ハラなどが有名だろう。当時の中南米諸国では左派政権が崩壊し、軍による圧政的な体制が乱立しており、その状況への抵抗運動なかから出てきたのが〈新しい歌〉運動だった。

ちなみに、ロカが吉田先生から個人指導を受けているNo. 43で言及される“トゥクマンの月(Luna Tucumana)”は、ユパンキの代表曲。〈見事なアルトとヘンな歌いまわしとのミスマッチのせいで〉フォルクローレが〈すばらしい『吉川ロカ』のファド〉になっていると指摘されている。ロカが歌う“トゥクマンの月”、ぜひ聴いてみたいものだ。

“トゥクマンの月”はメルセデス・ソーサの歌唱も有名で、彼女の活動30周年を記念したベスト盤『30 Años』などで聴くことができる。ロカの母も、“トゥクマンの月”を歌ったのだろうか。想像が膨らむ。